これからの家族介護を考える

政治経済学術院 准教授 川村 顕(かわむら・あきら)

大阪大学工学部卒業。大阪府立大学大学院経済学研究科博士前期課程修了(修士(経済学))。筑波大学大学院システム情報工学研究科修了(博士(社会経済))。その後、財団法人医療科学研究所勤務、早稲田大学政治経済学術院助教、筑波大学医学医療系研究員を経て、2016年より早稲田大学政治経済学術院准教授。専門は応用ミクロ計量経済学、医療経済学。

歴史的にも前例がないほどの高齢社会となった現在の日本には、介護者不足をはじめとした、さまざまな課題が山積している。誰しもがいつか直面する介護の問題に、家族としてどう向き合えばいいのか。

高齢化の進む町

私の出身は大阪のとある住宅地で、盆・正月になると親孝行のため(といいつつ怠惰な生活を目当てに)帰省するのが常であるが、その都度、「〇〇ケアサービス」やら「老人ホーム△△」といった介護サービスの事業所・施設が、最寄り駅から実家まで歩く短い途上にいくつかあることに気付かされる。そういえばご近所さまにしても、一軒家が多い近隣の事情もあるのだが、私の両親世代はそのまま住み続けている一方、その子ども世代は実家から離れて暮らしているらしい。かくいう私もその一人ではあるのだが、平均年齢で言えばかなりの高齢地域になっているのではないだろうか。町が静かに感じられるのも、気のせいばかりでもないように思う。

家族介護にまつわる問題

私個人について言えば、「私の両親の面倒を見るのは誰なのか?」は目前に迫った大問題であるが、その問題に直面しているのは私だけではない。団塊世代の高齢化という問題に重なって、少子化と核家族化が進展した結果、今や日本の至るところで憂慮すべき事態となっている。家族視点で具体的な問題を挙げるなら、いわゆる「介護離職」が典型例である。また、それに関連した問題として、出産の高齢化によってわが子の育児と親の介護を同時に担わなければならないという「ダブルケア」もある。さらには、子どもと同居していない状況で配偶者が要介護状態になったときの「老老介護」も、しばしばメディアに取り上げられるようになった。

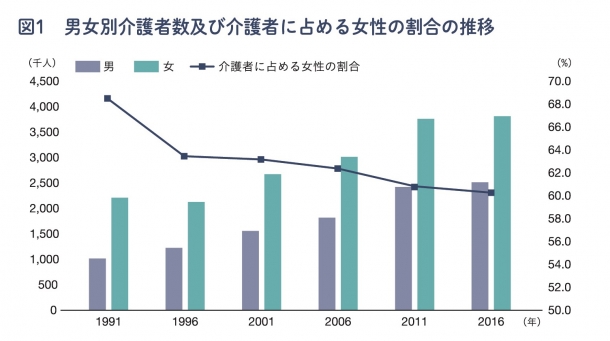

ここで、厚生労働省所管の「平成28年度社会生活基本調査」から、普段家族を介護している「介護者」の状況を見てみると、介護者総数は699万人、そのうち女性が男性の1.5倍となっている。ただし介護者に占める女性の割合は経年的には低下しており、1991年には68.5%であったが2016年には60.3%となっている。この主因は男女共同参画の成果によるものか、というとおそらくそうではなく、単に要介護者の増加によって介護者ニーズが増大し、女性だけでなく男性も介護者にならざるを得ない、ということの反映であろう(図1)。

介護者総数が男女ともに増加する一方、男性介護者の増加が顕著である

出典:総務省統計局「平成28年社会生活基本調査結果」(http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/kekka.htm)

公的介護保険導入と介護者

そもそも高齢化の進展は昔から予想されていたことであり、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化による介護ニーズ増大は従来から懸念事項であった。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、介護者側の状況も変化していく中、社会保障における自助、共助、公助の最適な組み合わせについても再考する必要に迫られ、共助としての公的介護保険が導入された。導入以前には行政による「措置」であった介護を保険化することにより、介護の社会化を目指したといえる。これにより、家族介護者の負担が減少し、介護者の社会参加が促されるものと期待された。実際、これらの制度は、家族介護者の働き方に影響してきた。つまり、公的介護保険が積極的に利用される状況は、家庭内介護の主な担い手であった女性の余暇時間を増やし、そのことが女性の就労を後押ししてきたというわけである。公的介護保険導入前後を比較すると、家族介護者の労働参加は明らかに上昇したことが研究(※1)から明らかになっている。

※1 出典:Sugawara, S., Nakamura, J., 2014. “Can formal elderly care stimulate female labor supply? TheJapanese experience” J. Jpn. Int. Econ. 34, 98-115.

他方、介護保険の利用状況を経年的に見ると介護費は膨張を続け、特に要支援から要介護2程度までの、いわゆる軽度要介護者の利用増加が著しかった。そのような背景から、2006年4月に介護保険改定がなされたが、改定の主眼の一つは予防介護の重視であり、言い換えるとそれ以前は介護保険が担ってきた一部を家族介護者に戻すという転換でもあった。その結果、介護者の労働参加という点では負の影響を与えたことが、研究(※2)で示されている。現在政府は「一億総活躍社会」を標榜し、介護休業給付などの介護と仕事の両立を後押しする施策を打ち出してはいるものの、家族介護者の在り方に対する政策的試行錯誤は今日まで続いている。

※2 出典:Fu, R., Noguchi, H., et.al., 2017. “Spillover effect of Japanese long-term care insurance as an employment promotion policy for family caregivers”J. Health. Econ. 56, 103-112.

日本の今後とGlobal Aging(世界的な高齢化)

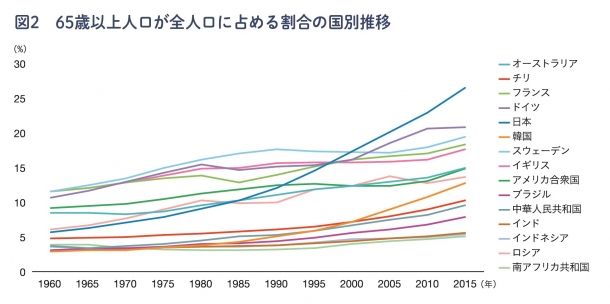

日本がこれまで有効な策を講じることができなかったのは、この状況がおそらくは人類史上初めて経験する事態だからとも言える。これまで他国の先進事例から学び、吸収してきた日本の学習スタイルは、こと高齢社会対策という点では限定的と言わざるを得ない。しかし、逆に言えば日本での経験や蓄積は、良くも悪くも他国への貢献となる。というのも、世界は緩やかに、しかし確実に高齢化が進展している。若年人口の多い東南アジアや南米、アフリカ諸国においても例外ではない。日本での経験は、成功も失敗も次の糧になるだろう。願わくは、世界が学ぶのが日本の成功体験であってもらいたい(図2)。

高齢化の進展が世界のトレンドであり、日本がそのトップに立っている

出典:OECD「OECD Health Statistics 2017」(http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT)

(『新鐘』No.84掲載記事より)

※本書の記事の内容、登場する教員の職位などは取材当時(2017年度)のものです。