「家族って何だろう?」というテーマで行った、社会学を専門とする大久保孝治教授と4人のゼミ生との座談会。前編では、それぞれにとって「家族とは誰なのか」について話し合いました。後編ではさらに深く「家族」を掘り下げていきます。

>> 前編はこちら

文学学術院 教授 大久保 孝治(おおくぼ・たかじ)

1977年早稲田大学第一文学部(人文専修)卒業。1986年早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程満期退学。早稲田大学助手、放送大学助教授を経て、1994年より早稲田大学に勤務。主な著作に『日常生活の探究』(左右社、2013年)、『ライフストーリー分析』(学文社、2009年 )、『日常生活の社会学』(学文社、2008年)がある。http://www.f.waseda.jp/ohkubo/

ゼミ生

左手前:文化構想学部 4年 松尾 泰良(まつお・たいら)

左 奥:大学院文学研究科 修士課程 1年 張 茗卉(チョウ・メイキ)

右手前:文化構想学部 3年 村岡 ゆりあ(むらおか・ゆりあ)

右 奥:文化構想学部 3年 森河 美文美(もりかわ・みふみ)

「家族」に求められる役割とは

大久保教授

ところで、皆さんが考える家族の「役割」とは何だと思いますか?

張

私にとって家族は「故郷」のように温かく、いつでも帰りたくなる場所のような役割です。

森河

私も上京してきているので、同じような思いがあります。

大久保教授

日本でも明治以降に故郷から離れた場所で働く人が増え、張さんと森河さんが挙げてくれたように「家族=帰るべき場所」という概念が強くなってきました(※1)。現代においても、学校や職場に行き、日中をそこで過ごして帰宅するという生活が一般的ですよね。そうした一日単位、人生単位で帰っていく場所、ホームポジションという考えは現代まで引き継がれています。松尾くんはどう思いますか?

※1出典: 成田 龍一『「故郷」という物語―都市空間の歴史学』(吉川弘文館、1998年)

松尾

親が子を養育するという役割が大きいのではないでしょうか。

大久保教授

親から子はもちろん、年老いた親に対して子が世話をするのも家族の中での重要な役割だと考えられています。そういう意味では「養育」ではなく、「ケア」とも言えますね。また、日本ではこのような「ケア」=「家族がするもの」という考えが強く、育児や介護のアウトソーシングが進まない要因にもなっています。

村岡

私は、家族は一人では生きていけない子どもに対して、愛や人間としての基盤を教える場でもあると思います。また、あまり記憶のない自分の幼少期について家族が教えてくれて、その成長過程を知ることで“私”という存在が形づくられる、という面もあると思います。

大久保教授

長期間一緒に暮らしている家族は、自分という人間を生まれたときから見ているため、連続性を持つアイデンティティの形成に大きな影響を与える存在です。また、村岡さんが言っていたように、家族は教育の場としての役割がとても大きいですね。近年、日本の家族体系を「教育家族」(※)2と表現している家族社会学者もいます。これが、親の子どもに対する期待がどんどん上がり、子どもが大人に喜んでもらえるような夢や目標を語る状態をつくり出し、子どもが常に周囲の大人からのプレッシャーを受けている状況を生んでいるとも言われています。

※2出典: 山田 昌弘『迷走する家族―戦後家族モデルの形成と解体』(有斐閣、2005年)

自分で「家族」を選ぶ時代がやってくる?

張

家族の役割は昔も同じだったのですか?

大久保教授

現代とは大きく異なります。かつては家族が教育面に限らず、さまざまな機能を持っていました。例えば、昔は農家や商売をする家などが多く、家庭が職場でもあったのです。しかし、現代ではこうした機能がどんどん家庭の外、つまり社会に移行されていき、家族が持つ役割も変容しました。

森河

現代でも親は教育という面で大きな役割を果たしていると思いますが、一方で親と子どもが友人のような関係性を築いているケースも多いと思います。私自身、父と二人で居酒屋に行くこともありますし、母ともショッピングで色違いの服を買ったりして楽しんでいます。

松尾

僕も母とは友人のような関係で、母の世間話を聞くこともしばしば…(笑)。逆に自分も大学のことや身の回りで起きたことなどを話しています。

大久保教授

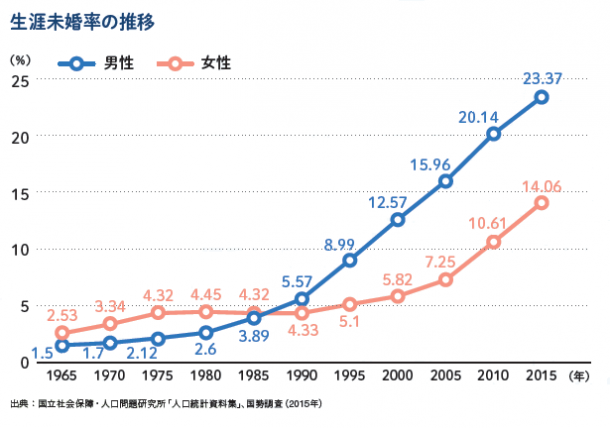

確かに家族の友人化は進んでいますね。また、そもそも家族をつくらない人口も増加しています。50歳まで一度も結婚したことのない人の割合を表す「生涯未婚率」を見てみると、男性が23.4%、女性が14.1%(「国勢調査」2015年)と、1980年の同調査と比べると男性の未婚者の割合は約10倍、女性が約3倍になっています。

張

現代まで「家族」という言葉は残ってきていますが、これからその形はどんどん変わっていこうとしているのですね。

村岡

時代の変化とともに選択肢が増えましたが、「家族」に関しても経済的・精神的にもメリットのみを残した家族が求められるようになっていくのではないでしょうか。

大久保教授

面白い考え方ですね。血縁よりも愛情を重視するようになってきたというところからも、「家族=元々決められた存在」ではなく、これからは自分でデザインしていく「ライフスタイルとしての家族」という考えにシフトしていると言えますね。また、現代では「幸せな家庭」を演出しなければいけないという息苦しさや、一方で孤独であることの幸福を無意識のうちに感じている人が多いのかもしれません。

将来自分が家族を持つとしたら

大久保教授

皆さんは将来どのような家族をつくっていきたいですか?

張

中国では30代になっても結婚をせず、キャリア形成を重視する女性「剰女(じょうじょ)」が増えていて、私も「絶対結婚したい」とは思っていません。今後またその考えが変わるかもしれませんが、まずは自分らしく働いて自立し、今の家族を大事にしていきたいです。

松尾

僕は母が専業主婦という環境で育ったので、自分の将来を想像すると、同じような形式の家庭が思い浮かびます。ただ現在の社会や経済的な状況も考えると、夫婦共働きが現実的だと思っています。前提として何よりもお互いの意志を尊重し合うことが大事ですよね。

村岡

家族でもそれぞれ性格も違いますし、私は今の家庭をそのまま再現したいとは思いません。ただ、今の家族の雰囲気は引き継いでいきたいと思います。

森河

家族だからこそ良いところも悪いところも全て知っているので、まったく同じ環境を再現する必要はないと思います。結婚相手と互いに良いところを生かした家族をつくっていきたいです。

大久保教授

皆さんそれぞれ考えを持っているのですね。最初に述べた通り、家族に決まった形はありません。皆さんからもたくさんの意見をいただきましたが、今後「家族」の定義はさらに広義なものへと変化していくでしょう。皆さんそれぞれが心地よく、自分らしさを感じられるような家族をつくっていってほしいと思います。

(『新鐘』No.84掲載記事より)

※記事の内容、登場する教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2017年度)のものです。