時代とともに形を変えていく「家族」。その定義は学者の中でもさまざまです。ここでは社会学を専門とする大久保孝治教授とゼミ生4人に、普段接している「家族」についてあらためて考えてもらいました。

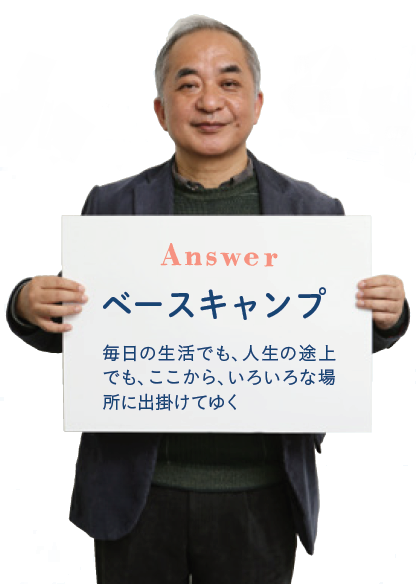

文学学術院 教授 大久保 孝治(おおくぼ・たかじ)

1977年早稲田大学第一文学部(人文専修)卒業。1986年早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程満期退学。早稲田大学助手、放送大学助教授を経て、1994年より早稲田大学に勤務。主な著作に『日常生活の探究』(左右社、2013年)、『ライフストーリー分析』(学文社、2009年 )、『日常生活の社会学』(学文社、2008年)がある。http://www.f.waseda.jp/ohkubo/

ゼミ生

左手前:文化構想学部 4年 松尾 泰良(まつお・たいら)

左 奥:大学院文学研究科 修士課程 1年 張 茗卉(チョウ・メイキ)

右手前:文化構想学部 3年 村岡 ゆりあ(むらおか・ゆりあ)

右 奥:文化構想学部 3年 森河 美文美(もりかわ・みふみ)

無意識のうちに識別している「家族」

大久保教授

皆さん、生まれてから今まで家族の中で育ってきたと思いますが、皆さんにとって「家族」とは誰なのか考えたことはありますか?

村岡

あまり考えたことはありませんでしたが、今ぱっと頭に浮かんだのは両親と兄です。

松尾

僕にとっての家族は、両親と弟、10年間飼っている犬です。

森河

私は両親、姉と妹、父方・母方双方の祖父母が思い浮かびました。

張

私も森河さんと同じで、両親と父方・母方双方の祖父母が家族だと思っています。

大久保教授

なるほど。家族の形は家庭によってさまざまですが、この4人の中でも異なる結果になったのは面白いですね。松尾くんにとってはペットの犬も「家族」なんですね。

松尾

そうですね。10年前からずっと一緒に過ごしてきたから情があるというか、「家族じゃない」というと違和感があります。森河さんと張さんは祖父母まで「家族」と考えているんですね。

森河

はい。私は祖父母たちと一緒に暮らした経験はなくて長期休みに会うくらいです。普段一緒に過ごせる機会が少ない分、会えたときの喜びは大きく、愛を感じていたので「家族」だと思っています。

張

私の場合、父方の祖父は私が生まれる前に亡くなっていたため、実は会ったこともありません。でも、私が生まれ育った中国では血縁を大事にする文化が色濃く残っており、亡くなった祖父のことも「家族」として捉えています。

大久保教授

皆それぞれ「家族が誰なのか」考える基準があるということですね。一般的に家族と他人を識別する際、①血縁 ②同居経験の有無 ③愛情あるいは親しみの有無という三つの項目が判断基準として挙げられます。これらの要素が相互的に作用し合い、無意識のうちに家族と他人を判断しているのです。

村岡

祖父母を「家族」とするかどうかは、同居経験の有無に加えて、他の要素も自然に考えながら判断していたということですか?

大久保教授

張さんの出身地である中国のように血縁関係を第一とする傾向の国や地域もあれば、それ以外の要素を重視している場合もあり、唯一の正解があるわけではありません。日本の近代家族の場合、特に愛情が重視されています。そういう意味で「家族」の定義とは個人によって変わる主観的なものと考えることができますね。

森河

血縁関係がなくても愛情を感じているから松尾くんはペットの犬も「家族」として考えているということですね。では、なぜ愛情を重視するようになったのでしょうか?

大久保教授

前近代では、村などの小さなコミュニティの中で、人と人が密接に関わり、助け合うことで「温かい社会」を築いていました。それが現代では、人々が都会へ出て行き、一人一人のつながりが希薄で、競争し合う「冷たい社会」に変化してきました。かつて家庭の外のコミュニティで感じていた“温もり”を家族に求めるようになってきたのです。もちろん「温かい家族」というのは理想であり、必ずしも全ての家族がこのような形ではありませんね。

あなたにとって家族とは?

> 後編へ続く(4月27日掲載予定)

(『新鐘』No.84掲載記事より)

※記事の内容、登場する教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2017年度)のものです。