研究で「支える」スポーツとの関わり方

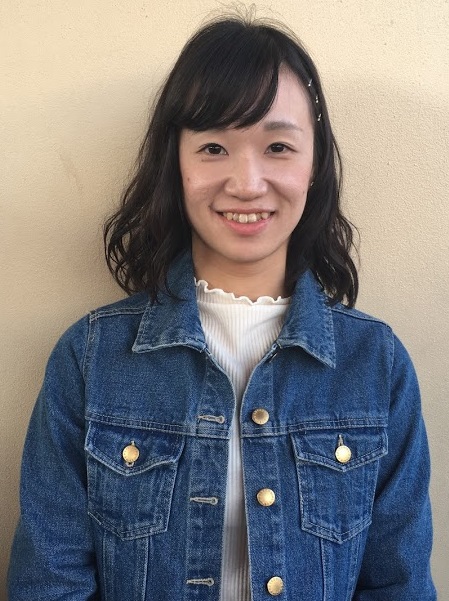

大学院スポーツ科学研究科 修士課程 2年 岩田 理沙(いわた・りさ)

スポーツには「見る・する・支える」などさまざまな関わり方があります。私がスポーツ科学に興味を持ったのは、自分がスポーツを「する」立場でスポーツと関わってきたからです。私は小学生から12年間バスケットボールを続けていました。私が競技を続けてきた環境では、選手の管理を行うために知識のある専門家(トレーナーやコーチなど)が常時いることが難しかったため、常に自分たちで考えながら工夫をしてきました。能力の高い選手を集めることも、練習時間や場所を確保することも難しい中で、いかに勝っていくかが私たちの課題でした。

どれだけ一生懸命に取り組んでも、一流のスポーツ選手として世界で活躍できるのは、ほんの一握りです。私自身も長い期間続けておきながらスポーツを仕事にしなかった一人ですが、学部時代にはスポーツを専門とする学科に所属していました。そこで専門知識を学んでいく中で、自分の競技生活にその知識をフィードバックできることに魅力を感じ、引退してからはスポーツを研究という形で「支える」立場として関わっていきたいと進学を決めました。スポーツ科学の発展によって、スポーツを行う人たちがお金や才能の有無に関わらず、それぞれの目標に向かって頑張れる環境に少しでも近づくことが私の希望です。

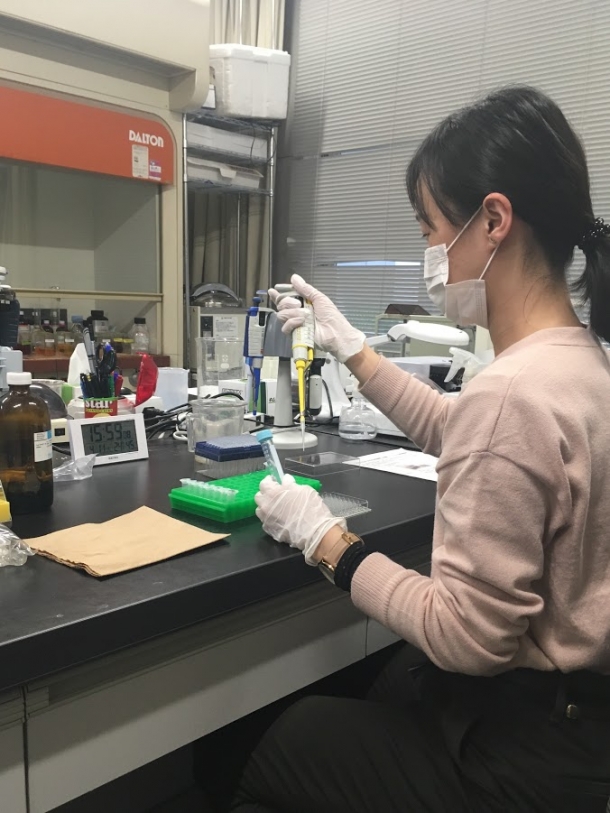

修士論文の実験に向けて生化学分析を練習中

「日本体力医学会大会」に参加しました

私が所属する研究室は「運動生理学」という学問が専門です。運動生理学とは一過性のスポーツや運動に対する生体(人間の体)の応答と、規則的なスポーツ活動や身体活動による生体の適応を明らかにする学問です。研究室内では、それぞれが自分の興味のあるテーマで研究に取り組んでいます。博士課程の先輩方に囲まれて未熟ながらも日々刺激を受けながら頑張っています。

研究室での決まった活動は、週1回の勉強会と年1回の学会への参加です。比較的自分の時間を確保でき、修士1年目では授業と勉強会の準備、修士論文に向けた論文考証以外にも、私は他の先生や研究室との実験や測定にも参加していました。修士2年目ではテーマも決定したことでいよいよ自分の実験が始まり、修士論文を書き上げます。私の修士論文のテーマは、「運動によって引き起こされる筋肉痛に対して、冷却による影響を性別で比較する」というものです。私たちの分野では男性を対象にした研究が多く行われていますが、身体の応答には男女で差があります。自分が女性であることからも、女性アスリートに対する研究や性差について興味があり、今回の修士論文のテーマとして取り上げることにしました。

来たる2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されることもあり、スポーツ科学はより一層注目を集める研究分野になると考えられます。オリンピック・パラリンピックがスポーツに従事する人やこれからスポーツを始める子どもたちにとって勇気と希望を与えることを期待するとともに、自分自身もそういった人たちにとって少しでも役に立てるように頑張りたいと思います。

一日のスケジュール

-

研究室のデスク。コーヒーが欠かせません

08:00 起床。朝が苦手なので授業や測定がないともっと遅いことも…

- 10:00 授業または研究

- 12:00 昼食

- 13:00 授業または研究

- 20:00 帰宅。だいだい20時ごろの所沢キャンパス発バスに乗って帰ります

- 21:00 夕食準備。次の日のお弁当も一緒に作ります

- 23:00 入浴

- 25:00 就寝