2020年オリンピック・パラリンピック東京大会にむけて

スポーツ科学学術院 教授 間野 義之(まの・よしゆき)

東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。博士(スポーツ科学)。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 参与。著書に『オリンピック・レガシー:2020年東京をこう変える』(ポプラ社)、『2019・ 2020・2021奇跡の3年ゴールデン・スポーツ イヤーズが地方を変える』(徳間書店)ほか。

世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックは、開催都市・国ならびに世界全体に良きレガシー(遺産)を創り、遺さなければならない。

国際オリンピック委員会の責務

「オリンピック憲章」には、国際オリンピック委員会(以下、IOC)の責務として「開催都市・開催国に建設的なレガシーを促進すること」が明記されている。オリンピックが巨大化するにつれ、わずか数日間のために投入されるさまざまな資源を「浪費」ととらえる世論もあることから、IOCとしても持続可能なオリンピックを目指さざるを得ない。

アテネや北京など世界の多くの「負のレガシー」を考えると、IOCが持続可能なオリンピックを掲げるなか、都市再開発の口実としてオリンピックを求める時代は終わり、招致活動も含めた世界全体の「オリンピック・コスト」の抑制を考える時代がすでに来ている。

無形のレガシーの重要性

1964年以来、2度目となるオリンピック・パラリンピックを迎える東京。特にパラリンピックが同一都市で行われるのは世界で初めてである。これまで発展途上国では、道路や鉄道や競技施設などのハードをレガシーとして遺してきたが、成熟国家のレガシーはハードだけでなくソフト、つまり無形なレガシーを創り、遺していかなければならない。

2000年のシドニー大会では、開催後の市民アンケートで「パラリンピックの開催により障がい者への理解が深まったこと」や「自国の文化を発信できたこと」が良かったことの上位となり、ソフト面でのレガシーを印象付けた。2012年のロンドン大会では、オリンピック・パークが最大のレガシーではあるが、環境保護に十分に配慮する大会とするために、持続可能性を考慮したイベントの国際規格である「ISO20121」を世界で初めて創設。この国際規格は東京大会にも適用される。

2020年東京大会の意義

そこで考えなければいけないのが、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催意義だ。1964年の東京大会は、敗戦からの復興を広く世界に示して国際社会への復帰を果たすことに意義があった。では、2020年の開催意義とは何なのか。なぜ、東京なのか。私は「21世紀の国際社会において、課題解決先進国として、今後の世界が進むべき方向性を示すこと」―それが最大の意義だと考える。

わが国が世界に先駆けて直面する、人口減少、少子高齢化、持続可能性といった課題が山積するなか、2020年までの締め切り効果を利用し、それらの課題を鮮やかに解決して世界に示すことを、東京大会のレガシーと位置付け、国民全体で取り組むことこそが重要であろう。

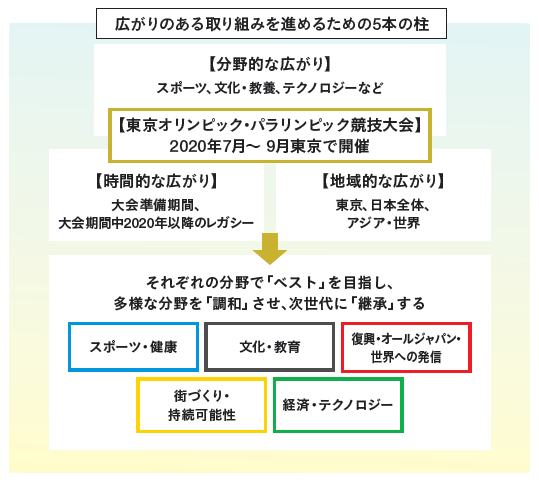

東京大会組織委員会が示す「アクション&レガシープラン」の概要

(『新鐘』No.83掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時(2016年)のものです。