医療技術の発達には、大学での新たな発見が生かされています。研究室のドアを開け、現場を覗いてみましょう。

石渡信一研究室

細胞を対象にした生物物理学

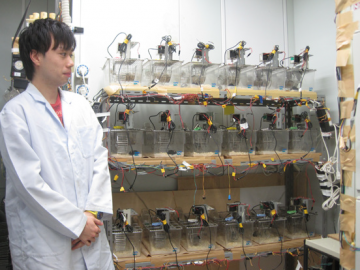

石渡研究室での細胞研究は、実験や観測に使うアフリカツメガエルの卵を採取することから始まる。研究室にはその飼育水槽があり、学生たちはまずカエルの扱いと採卵に慣れることが求められるのだ。

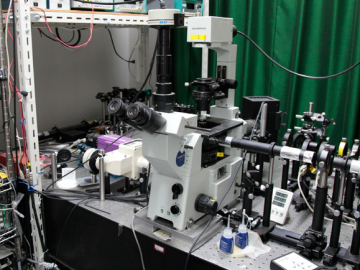

現在、研究室では、教授を含めて大学院生、学部生など21名が、心拍機構の研究をはじめ5つのテーマを持って研究に取り組んでいる。研究フィールドは、「ナノ」という極めて小さな単位の世界。例えば、細胞の中にあるタンパク質の一つの分子が対象になる。タンパク質の研究では、かつては数百万分子が対象であったが、近年の顕微鏡などの観測機器の高度化には驚くべきものがある。こうした観測結果やデータを地道に積み重ねることにより、細胞の微細な機能を解明することができるのだろう。

観測結果の整理やデータの数値化、画像の処理などには時間がかかることから、朝から夜まで絶えず誰かが作業していて、研究のコアタイムといったものはない。さらに学会や論文の発表などが近づくと、深夜まで人が絶えず出入りする。

左:敏感なカエルは暗室で飼育 中:ナノ単位を観察する顕微鏡 保管される心筋の細胞

佐藤政充研究室

微小管の分析

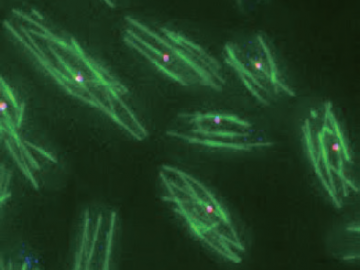

佐藤研究室の研究テーマは、精子・卵子を形成する過程(減数分裂)だ。減数分裂において、染色体分配の異常が生じると、ダウン症候群や流産の原因となるが、この研究により、正しい染色体分配には、微小管と呼ばれる繊維状の構造物が重要な役割を果たしていることが分かってきている。

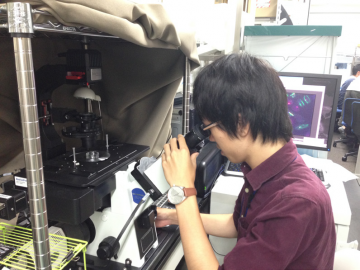

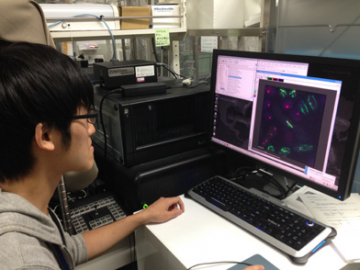

学生たちは、教授との面談によって決めたテーマを追求。長時間顕微鏡に向かい、微小管が異常を起こした際に、どのような変異体が原因となったのかを試行錯誤を重ねて分析する姿が見られた。顕微鏡やDNAシーケンサーの使用時には、研究所の専門スタッフがサポートする万全な体制を整えている。

高齢出産や不妊治療、出生前診断など、社会的に関心が高い事象と密接に関わっている染色体分配の異常。微小管の分析が、医療に貢献する部分は大きいのだろう。

左・中:微小管変異体の減数分裂を観察 右:微小管を光らせた細胞が増殖する様子

柴田重信研究室

体内時計メカニズム

「時間」と「体」の関係性を追求する柴田研究室のテーマは、体内時計のメカニズム解明だ。体内時計は生体の健康維持に欠かせない存在であるため、食事や運動、薬の接種を行う時刻により、体に大きな差が現れるのだという。時間秩序の乱れは、がんをはじめとする多くの病気の原因にもなるため、体内時計の分析は、健康科学や産業に貢献している。

実験の主な対象は研究室内に並ぶマウスたちだ。例えば、マウスに朝食や夕食を与える量の比率を変えると、肥満の度合いに差が出る。このように食事を摂る時刻が重要であることを明らかにする学問が、柴田研究室で生まれた「時間栄養学」という領域。また、運動を行う時間によって、効果が異なるか否かについて調べる「時間運動学」の構築も、独自に行われている。

左・右:複数のマウスの運動を計測し、人体の体内時計メカニズムの解明に応用する

筒井和義研究室

脳機能制御システム

脳科学を扱う筒井研究室。脳研究にとって最も重要なのが、専門領域を横断する総合研究だ。ここでは、ヒトを含めた動物を対象として、本能と意欲、記憶・学習、生体調節などの脳制御システムの研究が進められている。

中でも注目なのが、密室で飼育されているウズラだ。2羽のウズラを1つのケージに入れると、激しく攻撃し合う。その攻撃性は、精巣でつくられる男性ホルモンに依存すると考えられていた。その男性ホルモンを脳に存在する女性ホルモンの合成酵素の働きで、女性ホルモンに変換して、攻撃性を制御することが明らかになったのだ。

この仕組みが、人間にも存在することが明らかになれば、人間の攻撃性の高まりを安定させる方法の開発が可能となるため、社会の平和や秩序の構築への応用も期待される。

左・中:ウズラの攻撃性を観察 右:攻撃性を制御する脳ホルモン精製の様子

高西淳夫研究室

医療用ヒューマノイドロボット

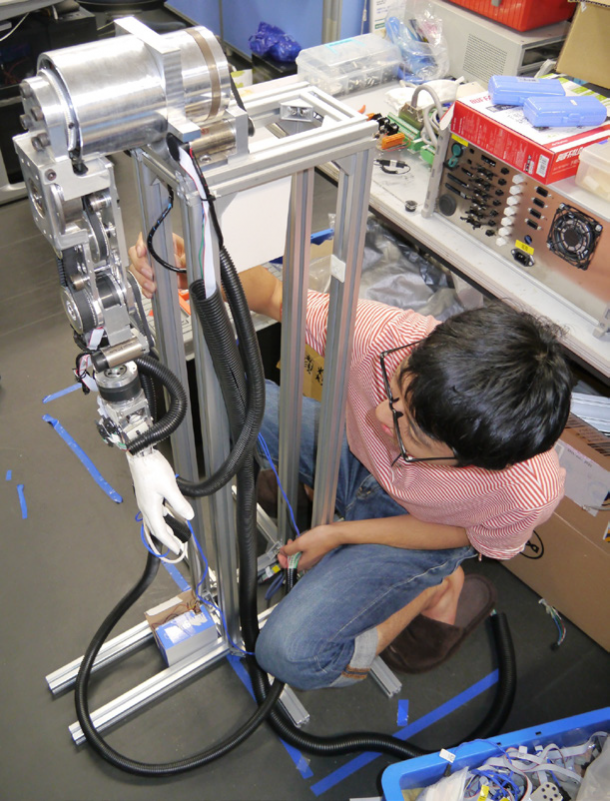

高西研究室では高度医療支援、医療教育用、高齢者・障がい者支援などの社会的ニーズに、人間型ロボット「ヒューマノイド」の技術を応用する研究に取り組んでいる。これまで、歯科治療訓練、縫合手技評価、評価型気道管理のための患者シミュレータを製品化し、さらに神経診察用シミュレータ、超音波断層診断ロボット、大腸内視鏡ロボットなど、多くのロボット開発を進めてきた。

世界におけるヒューマノイドの開発・研究例は日本が最も多く、技術・数量ともに高水準にある。そのため、この研究室には世界中から若い研究者が集まり、国際的な共同研究を精力的に進めている。さらに、医学・工学の両研究者が連携し、ロボット技術を牽引する体制の構築も盛んだ。

ヒューマノイドロボットの組み立て

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、登場する教員の職位などは取材当時(2014年)のものです。