ライフサイエンス分野を研究する文理それぞれの学生たちが、お互いの研究室を訪問。新たな視点や手法を知ることで、今後の研究に役立てます。

石井研究室

文学部心理学教室において、運動・動作・行為に埋め込まれた心身の規則性や臨床性に目を向け、痛みに対して身心論的アプローチを行っている。

文学学術院 教授 石井 康智(いしい・やすとも)

早稲田大学文学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。専門は動作と感覚や姿勢と健康に関する基礎的・臨床実験的研究。著書に、『外国における東洋的行法に関する最近の諸研究』(心理学評論刊行会)など。

石井研究室に訪問した大島研究室メンバー

- ①

- ②

- ③

①先進理工学研究科 博士課程2年 長井 淳 ②先進理工学研究科 修士課程2年 綿村 直人 ③先進理工学部4年 登内 愛音

人間の意思と運動・動作・行為の関係

(写真1)講義ペアワーク風景

石井:人間の身体は、自分の意思によって動かすものだと思われがちですが、日常生活ではあまり意識的ではありません。例えば、人が背後から「背中を軽く押すよ」と言ってそっと触れたとき、あなたはどんなふうに反応します?

長井:身構えるので、上体が前方に傾くような気がします。(写真1)

石井:そうですね。いざ押されたときにどうなるかを無意識に予測して、身体は反応してしまいます。続いては、道端で歩きながら携帯電話を操作していて、対向してきた人とお互い視認せず衝突するシーンを想像してください。

登内:不意にぶつかると、すごく痛そうです……。

石井:お互いに気づかず、身構えのない状態では、相手や自分が受ける衝撃は大きくなります。衝突する寸前に相手を視認したとしたら?

綿村:もちろん避けます。

石井:私たちの研究対象の一つは、まさにその認知と動作にあります。実際の場面で対象が視認できると、身体の制御系は無意識的・予測的に働き、相手との距離をとります。このように、社会の中では、身体の動きは無意識的なものが多い。研究室では、人間の運動・動作・行為の一つひとつを掘り下げて、それがなぜ起こるのか、何に影響されているのか、長期ストレスと個人の動作上の健康といったことを研究しています。

- (写真2)

- (写真3)

(写真2):指先容析脈波:脈波の揺らぎ解析によって、心理的ストレスが評価できる。被験者の情動反応を測るのに使用される

(写真3):重心動揺計:静的平衡検査を解析できる器械。被験者の感情が重心動揺にどれだけ反映されるかを測るのに使用される

大島研究室

TWInsを研究拠点とし、脳の発生・発達段階での遺伝子の機能を解析することで、神経疾患の病態解明や治療法開発を目指している。

理工学術院 教授 大島 登志男(おおしま・としお)

山梨医科大学大学院博士課程修了。医学博士。専門は神経科学。1991年国立精神神経センター流動研究員、1993年米国NIH、NINDS Visiting Fellow、2004年理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダーを経て、2007年より現職。

大島研究室に訪問した石井研究室メンバー

- ④

- ⑤

- ⑥

④文学研究科 科目等履修生 辺 睿 ⑤文学研究科 博士課程1年 吉田 暁 ⑥文学部4年 坂本 真育

難病の克服に向けた治療薬の開発につなげる

(写真4)光顕微鏡:神経細胞の形態を確認するにのに使用される

大島:私たちの研究室が所属する生命医科学科には、難病に挑戦する学生が数多くいます。その中でも、博士の長井くんが取り組む、神経疾患の病態解明と治療法開発に係る研究を紹介します。

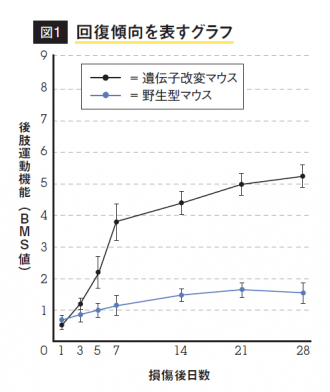

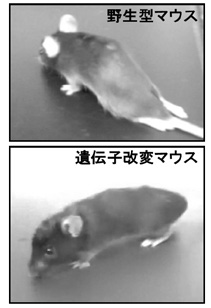

長井:アルツハイマー病や脊髄損傷が難病とされるのは、一度損傷した神経組織の再生は困難だとされているからです。しかし、神経組織の再生を阻害するタンパク質を取り除けば、病気が治るかもしれない。それを証明するため、普通のマウスと遺伝子改変マウスの両者の脊髄に損傷を与え、運動機能の回復を見る実験を行いました。その結果をグラフ(図1)にまとめたのですが、ご覧のとおり、普通のマウスは4週間たっても足を引きずったままでしたが、遺伝子改変マウスの場合、4週間後には自分の体重を足で支え、歩けるようになっています(写真5)。

- (写真5)実験から28日後の野生型マウスと遺伝子改変マウス

吉田:7日後から回復に明確な差が見られますね。

長井:そうなんです。さらに、蛍光標識したマウスの脳を特殊な蛍光顕微鏡で観察することで、目的とする遺伝子の働きを解析しています(写真6)。

辺:最先端の機器によって観察技術の精度が保たれていることがよく分かりました。

大島:機器もそうですが、オープンラボのあるTWInsには、異なる分野の研究者同士でも、実験の進捗などについて、自然と情報交換が行われる風土があります。私たちの研究成果を難病の治療薬の開発につなげることができればと考えています。

(写真6)長井さんによる研究説明の様子

お互いの研究室の感想は?

辺:中国の大学に通っていたときは、身近にTWInsのような設備の整った研究施設はなかったので、今回、研究の様子を間近に見学できて、とても興奮しました。

坂本:心理学によって、健康を害するストレスの原因を究明することはありますが、さまざまな疾患の発症メカニズムそのものを解き明かすという点で、大島研究室の研究はたいへん魅力的だと感じました。

吉田:心理学は学問領域が広く、研究テーマによって手法を柔軟に変えていく必要があります。例えば、大島研究室の長井さんが研究で用いていた分散分析は、私たちもよく使っているもので、被験体こそ動物とヒトで違いますが、研究手法においては共通する部分があるのですね。

綿村:実験で使用するアルツハイマー病モデルマウスは、通常のマウスを育成したのち作製するのに1~2年はかかります。このように長期間かけて行う研究は理系特有のものだと思っていましたが、ヒトの情動を分析する心理学の研究でも、被験者に与える刺激の内容を検討するのに3カ月程度かかることもあると聞いて驚きました。

長井:私たちは、マウスの他にもゼブラフィッシュといった実験動物を用いることがありますが、これらの動物実験が実際のヒトの病態を表しているかというと必ずしもそうではありません。普段から被験者と向き合っている、石井研究室の皆さんに学ぶことは多いですね。

登内:心理学と神経科学、2つの研究室で交流を深め、考え方や情報を共有できたらいいと思います。皆さんに心理学的側面からアプローチしてもらい、その結果をふまえて私たちが神経科学的側面から研究を進める、という手法をとってみたいです。今後、文理の垣根を越え、研究室同士が交流できる機会が、もっと増えてほしいですね。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。