文学学術院 准教授 市川 真人(いちかわ・まこと)

早稲田大学第一文学部文芸専修卒業。百貨店勤務を経て近畿大学大学院文藝学研究科日本文学専修コース修了。現在、早稲田大学文学学術院教授。著書に『芥川賞はなぜ村上春樹に与えられなかったか―擬態するニッポンの小説』(幻冬舎新書)など。

自分の経験を超えて物事を理解することは、誰にとっても難しいものです。学生時代、倍も年嵩の教員はいかにもオトナに見えますが、その歳になってみると、想像よりずっと幼く頼りない生き物だと分かります。さらに倍、80歳を思い浮かべて、失いつつある残り時間や体力への不安や苦しみ、だからこそ手にできる寛容や世界への愛着を想像しても、その歳に近づくまでは、やはり想像の域を出ないのでしょう。

年齢ばかりではありません。自分が経験していないために生じるギャップはしばしば、他者への感覚的な無理解や、「無知な自分」を護るための無自覚な攻撃性としてあらわれます。それがいちばん顕著なのが、高齢者や、自分にはないハンディキャップを持つ人、あるいは異文化の外国人に対してです。

理論や思考はむろん、それを乗り越える第一の手段でしょう。けれども、感覚や無意識に起因するものであるほど、頭で分かっても身に付かないことも多い。そんなとき意外に役に立つのが、ビジュアルを持ったコミックや映画です。自分の経験していないことでも分かりやすく、直感的に届いてくる――ここではそんなコミックをご紹介します。

『ヘルプマン!』

『ヘルプマン!』くさか里樹続編『ヘルプマン!!』が週刊朝日にて連載中 ©くさか里樹/講談社

高齢化社会の老人介護問題を鋭く捉えるロングセラー。どこにでもいる男子高校生だった2人の主人公が、感情豊かなフリーのヘルパーと、沈着冷静なケアマネージャーとして介護の現場に飛び込み、認知症や老人の性、介護する側の虐待や疲弊、さらには介護保険制度や自治体の関与など、さまざまな問題に挑みます。そうした主人公たち以上に魅力的なのは、彼らが出会う老人たち。一見、ただの頑固者や痴呆患者、死を待つしょぼくれた老人に見える一人ひとりに、主人公たちと変わらない、あるいはもっと豊かな青春やばりばりに働くキャリア時代があって、その本質や経験は老人の仮面の下で今もきちんと息づいている……ついつい見落としがちな部分に目を向けることで、どれだけ老人が身近に、そして愛おしく見えるかが伝わってくる作品です。

![]()

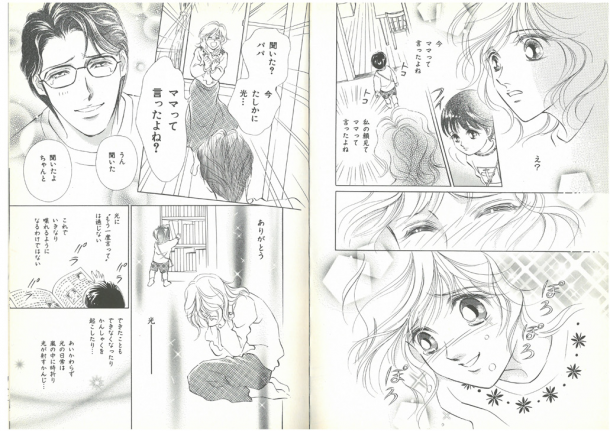

『光とともに…』

『光とともに・・・』戸部けいこ秋田書店フォアミセス(~2010年)

©戸部けいこ/秋田書店

「対人コミュニケーションの困難」や「活動と興味の著しい限定」などのカタチであらわれる自閉症は、「自閉」という名づけのとおり、その人の本質や内面よりも、私たち外部が感知できる「表面」のトラブルと受け取るべきものです。パソコン本体の故障ではなく、ディスプレイやキーボードの問題と考えれば分かりやすいでしょうか。

けれども、その部分が順調に機能している(つもりでいる)私たちは、なかなかそのことを実感できません。「高機能自閉症」という分類ができて、歴史に名を残す天才たちが少なからずそうだといわれても、目の前にいる自閉症者の可能性を実感することは難しい。そんな困難を乗り越えて信じようとできるのは第一にその子の親であり、その信頼が周囲にもきちんと伝わってゆく―そんな姿を出生から中学時代まで、長いスパンで描ききった名作です。

![]()

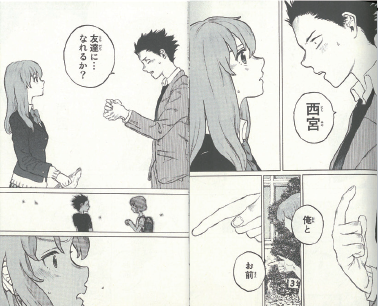

『聲の形』

『聲の形』大今良時講談社週刊少年マガジン(~2014年)

©大今良時/講談社

聴覚にハンディキャップを持つことは、「聞こえない(聞こえづらい)」ことに留まりません。母語であれ外国語であれ「聞く」ことが「話す」ことを上達させるように、両者はイコールではないが繋がっていて、だから哲学者イマニュエル・カントは「聴覚を失うことは、人と人を切り離すことだ」と言ったのです。しかし、カントの言葉を引いたヘレン・ケラーがそうだったように、その切断は感情の喪失をも意味するわけではありません。「嬉しい」「悲しい」「イヤ」そして「好き」――そんな感情はハンディキャップの有無とは別のところで、たしかなものとして生まれてきます。耳がほとんど聞こえぬ少女が、自分を苛めた過去を持つ少年に抱く恋心は、言葉になりきらないがゆえに美しくせつなく響く。そんな思いにどう向き合うか、主人公の少年に投げかけられる問いは、私たちにも届いてきます。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時(2014年)のものです。