私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気に襲われるか分からない。事件や事故、災害もまた然り。大切な人の命を守るためにも、救命の知識と技術を学ぼう。

あなたの近くで人が倒れた!さぁ、どうしますか?

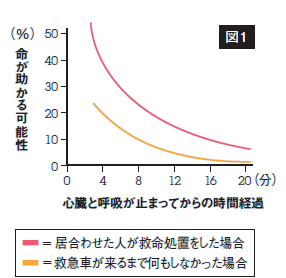

救命とは文字通り、生命の危機に陥った人を救うことが目的です。その救命行動は、自宅、通学途中などあらゆる場面で求められますが、今回は「キャンパスで、呼吸や心臓が停止またはそれに近い状態にある傷病者を発見した」という場面を想定。その命を救う手立ての一つとして、AEDを使用した心肺蘇生法を中心に紹介します。救急車が要請を受けて現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で6~7分。このわずかな時間が、傷病者の生命を大きく左右するといわれています(図1)。

傷病者の発見

❶反応の確認

傷病者の耳もとで「分かりますか」「大丈夫ですか」と声を掛ける。

❷ 救急車とAEDの要請

反応がない、または反応が鈍い場合は、「誰か、来てください!」と大声で応援を呼び、周りの人に119番通報と学部・研究科事務所や警備員室への連絡、AEDの手配を依頼する。

❸呼吸の確認

傷病者を仰向けにし、胸やお腹の動きを見る。ただし、頭部を負傷している場合はむやみに動かさない。

<呼吸がある場合>

回復体位で救急隊の到着を待つ[気道の確保]

❶仰向けとなった傷病者の右腕を45度に広げる。

❷傷病者の左肩と左ひざのあたりをつかみ、傷病者の体を横向きに起こす。

傷病者の右腕側に回って行うと、スムーズに進めることができる。

❸傷病者の左手をあごの下に入れ、左ひざを数字の7の形になるように曲げる。

❹傷病者の下あごを前に出し、気道を確保する。

長時間回復体位をとらせるときは、血液を滞らせないために、約30分おきに反対向きの体位に変える。

<呼吸がない場合>

胸骨圧迫を開始[AEDパッドを装着するまでの心肺蘇生]

❶仰向けの傷病者をできるだけ硬い床面に寝かせる。

❷傷病者の胸の真ん中に片方の手の付け根を置き、もう一方の手を重ねる。

❸胸が5cm沈む程度の強さ、1分間に100回のテンポで圧迫する。

圧迫は、肘をまっすぐに伸ばして手の付け根に体重をかけ、30回連続して行う。圧迫と圧迫の間は、胸がしっかり戻るまで十分に力を抜く。

<AED到着>

AEDの操作[心肺蘇生]

❶AEDのふたを明け、電源を入れる。

ふたを開けることで、自動的に電源が入る機種もある。

❷衣服を剥がし、電極パッドを貼り付ける。

右胸の上部(鎖骨の下)及び左胸の下部(わきの5~8cm下)の位置に貼る。AEDが自動で電気ショックの要否を判断する。

❸電気ショックが必要な場合は、ショックボタンを押す。

周囲に「離れてください」と告知し、傷病者に誰も触れていないことを確認する。ショック後はAEDの音声メッセージに従い、胸部圧迫を開始。

②の際の注意事項/パッドを皮膚に密着させる。水や汗などで胸が濡れている場合は拭く。アクセサリーなどの金属類は外す。シップ薬などが貼られている場合は剥がす。

教えてくれたのは…早稲田災害対策学生チーム(早稲田レスキュー)

左から 商学部4年 菊池 玲奈、代表 法学部3年 清水 けいと、教育学部2年 木場 晴香

早稲田レスキューは、2007年の設立以来、「地震が起きる前に動くことで、助けられない命を助けられる命に変えたい」を理念に掲げ、早稲田大学および新宿地域の防災に貢献するべく活動しています。

http://www.waseda.jp/L3-waseq/

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、登場する学生の所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。