人間科学学術院 教授 藤本 浩志(ふじもと・ひろし)

早稲田大学理工学部卒業、同大学院理工学研究科博士課程単位取得退学。博士(工学)。早稲田大学助手、通商産業省生命工学工業技術研究所主任研究官等を経て現職。専門は、福祉工学、ヒューマン・インターフェース。グローバルエデュケーションセンター設置科目「障がいの理解と支援」も担当。

キャンパスで普段何気なく目にしている誘導ブロックやスロープ。これらはどういう意味があり、なぜ設置されているのか。学生たちが、障がいがある人の立場を体験し、藤本浩志人間科学学術院教授と共に「よりよい社会となるためにできること」を考える。

2014年、日本は国連の「障害者の権利に関する条約」を締結し、効力が発生することになりました。これによって、障がいがある人の権利の実現に向けた取り組みが一層強化されることになります。実は、20年前から日本は障がいがある人や高齢者のためのバリアフリー化を目指しています。2006年には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」(注1)を施行しました。この法律は名称が示す通り、高齢者や障がいがある人の移動や施設利用を円滑にするために社会インフラの整備を促すものです。新たに建築する場合だけでなく、既存の建築物も改修工事などの際には、この法律の趣旨に沿ってバリアフリー化に取り組むことが求められています。

注1:ハートビル法(旧建設省、1994年)と交通バリアフリー法(旧運輸省、2000年)を一体化し、2006年に施行。計画策定段階から、障がいがある人や高齢者の意見を求め、その声を反映させている。対象者:身体障がいのみならず、知的・精神・発達障がいなどさまざまな障がいがある人/対象施設:建築物および公共交通機関、道路など

早稲田大学においても、新しく建てられた校舎はもちろんバリアフリー新法に準拠していますが、古くから残る校舎に対しても夏休みや春休みなどの長期休業のたびに、この法律の趣旨を実現するため、段差のスロープ化やエレベーターの障がい者対応化といった改修があちこちで行われています。

右から:藤本教授、商学部4年 佐藤 広基さん、政治経済学部5年 金 紀恵さん、政治経済学部5 年 竹内 雄太さん、社会科学研究科修士1年 古城 大志さん

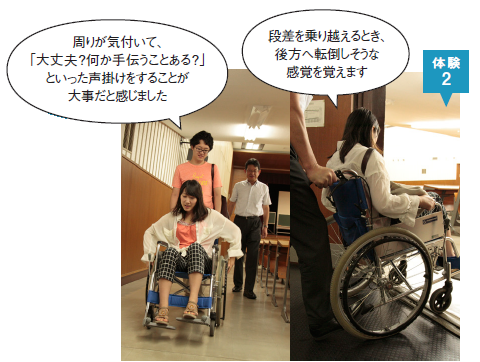

とはいえ、法や施設を整備するだけでバリアフリー化は完了するのでしょうか。重要なのは、利用者である障がいがある人や高齢者の評価です。例えば、視覚に障がいがある人にとって「誘導用ブロック」は役立つものですが、車いすを使用する人にとっては通行の妨げになる場合もあります。また、障がいへの理解もバリアフリー化には欠かせません。インフラ整備だけでバリアを全て取り除くのはたいへん難しいし、時間もかかります。それをフォローするのは、やはり周囲の人の接し方なのです。

今回は、キャンパス内のバリアフリー化を見ていくことで、そもそもバリアとは何か、私たち一人ひとりにできることを学生の皆さんと考えていきたいと思います。

早稲田キャンパスのバリアフリー化を体験!

視覚に障害がある人、車いすを使用する人の視点では、見慣れたキャンパスも違う場所のように感じるのだろうか。4人の学生が視覚障害の中でも弱視・全盲の体験用ゴーグルと車いすを使い、藤本教授と共に早稲田キャンパスを回った。

大隈講堂は1927年に落成した古い建物ですが、2007年の改修工事の際にスロープおよびエレベーターを新設。

早大通り側にある新しい入り口は地下1階小講堂に入る自動ドアに続いており、大講堂内へも車いすでの移動が可能です。

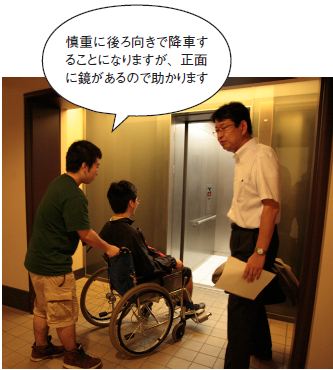

エレベーター内で車いすを方向転換できると良いのですが、後付けの場合にはどうしても広さが制約されてしまいます。

車いすにとってのバリアは教室の中にも。例えば、出入り口の段差は可能な限り解消することが必要です。通路の幅・傾斜もバリアの一つ。「教壇に立つ先生に質問しに行きたい」など、個別のニーズに応じた配慮が求められます。

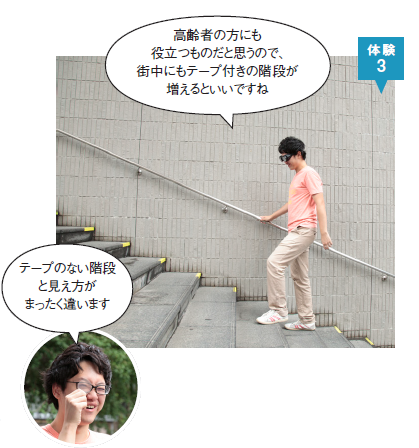

階段の縁を見分けにくい弱視の人が階段の上り下りで頼りにする、段鼻に貼られたテープ。階段の色と明度差が大きい必要があり、美観を重視する場所では導入しにくいという問題も。

2009年に竣工した11号館の設備は最新のJIS(日本工業規格)に準拠。誘導ブロックの突起形状には2種類あり、一つは、曲がり角や立ち止まるべき地点などを知らせたり、危険箇所を警告したりするための点状のもの。もう一つは、目的とする場所までの移動方向を示す線状のもの。これらを組み合わせることで、連続性のある誘導が可能になります。

視覚に障がいがある人が、建物の入り口から線状の誘導ブロックに沿って歩いてくると、エレベーターの前にはそこで立ち止まれるように点状のブロックが敷設されています。エレベーターを利用するときには、まず登りと降りのボタンを識別して、いずれかのボタンを押す必要があります。このため各ボタンの横に点字が付けられています。

エレベーターに乗ると、次に操作盤の行き先階数ボタンを押しますが、点字表記が無いと識別が困難です。また、階数ボタンが2列の場合には、ボタンに対する点字表示位置がエレベーターによって異なると混乱を招くため、点字は、縦配列ではボタンの左側、横配列では上側とJISで定められています。

体験を終えて…

障がい学生支援室を通じ支援に携わっていますが、全盲用ゴーグルを装着して自動ドアを通り抜けたとき、いつドアが閉まるか、体がこわばるのを感じました。この感覚を忘れず支援を行っていきたいです。日常生活におけるバリアについて、さまざまな角度から考えてみようと思います。(古城)

障がい学生支援室を通じ支援に携わっていますが、全盲用ゴーグルを装着して自動ドアを通り抜けたとき、いつドアが閉まるか、体がこわばるのを感じました。この感覚を忘れず支援を行っていきたいです。日常生活におけるバリアについて、さまざまな角度から考えてみようと思います。(古城)

車いすに座って眺めるキャンパス、白杖を頼りに歩くキャンパスはいつもとは全く違いました。大学にはさまざまな障がいを持つ人たちがいて、それぞれ別のニーズを抱えている。その一つ一つに応えていく必要があると思います。(竹内)

車いすに座って眺めるキャンパス、白杖を頼りに歩くキャンパスはいつもとは全く違いました。大学にはさまざまな障がいを持つ人たちがいて、それぞれ別のニーズを抱えている。その一つ一つに応えていく必要があると思います。(竹内)

私たちにはもっと当事者意識が必要だと感じました。東京オリンピックを迎えるにあたり、「バリアフリーな社会を」と言われていますし、そういう社会を築く上で自分が何をしていけばよいのか考えるきっかけとなりました。(金)

私たちにはもっと当事者意識が必要だと感じました。東京オリンピックを迎えるにあたり、「バリアフリーな社会を」と言われていますし、そういう社会を築く上で自分が何をしていけばよいのか考えるきっかけとなりました。(金)

10号館の教室内にあるスロープを見て、建物のバリアフリーについてはとくに設計段階からじっくり検討することが大切だということが分かりました。この先、基準を満たす建物が増えることで、みんなが暮らしやすい社会になるのではないでしょうか。(佐藤)

10号館の教室内にあるスロープを見て、建物のバリアフリーについてはとくに設計段階からじっくり検討することが大切だということが分かりました。この先、基準を満たす建物が増えることで、みんなが暮らしやすい社会になるのではないでしょうか。(佐藤)

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、登場する教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。