政治経済学術院 教授 野口 晴子(のぐち・はるこ)

早稲田大学政治経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了、ニューヨーク市立大学大学院博士課程修了。Ph.D in Economics。専門は医療経済学。著書に、『介護・保育市場の経済分析―ミクロデータによる実態解明と政策提言』(東洋経済新報社)など。

労働は健康なカラダ=健康資本があってこそ成り立つ。健康資本の高低の影響を、医療経済学の観点から検証する。

「医療経済学って何を学ぶ学問ですか?」と学生に問われると、少々、答えに窮してしまう。逆に、こちらが、「医療経済学って何を学ぶ学問だと思いますか?」と問い直すと、たいがいは、「医療費に関することを研究する分野ですよね」という回答が返ってくる。もちろん、この回答は間違ってはいない。しかし、「医療経済学」の原語である Health Economics は、医療費だけではなく、人々の「健康」に関わる課題を、幅広く研究対象としている。したがって、 Health Economics を「医療経済学」と翻訳するのは間違いではないが、「健康経済学」と称した方が、相応しいとの意見もある。

よく「何をするにも体が資本だ」という言葉を耳にする。この言葉を、経済理論として組み上げたのが、2014年の5月3日に世を去ったシカゴ大学の Gary S. Becker である。Becker は、1964年に発表した著書で、人々が労働の元手として蓄えることができる「人的資本(Human Capital)」として、「教育」を取り上げた(注1) 。つまり、人は、学費を支払い、時間をかけて教育を受け、自分自身の人的資本に投資を行う。そうした人的資本の蓄積は、仕事でのパフォーマンスの向上につながり、高い賃金となって跳ね返ってくる、というロジックだ。

注1 Human Capital :A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education(邦訳『人的資本—教育を中心とした理論的・経験的分析』)

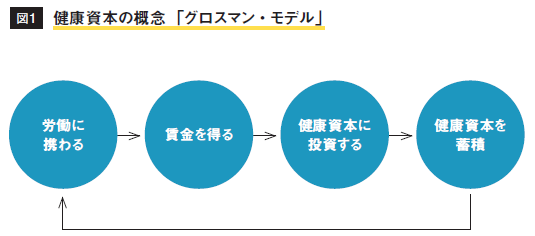

そして、この人的資本論を「健康」に応用したのが、コロンビア大学時代の Becker の弟子であった Michael Grossman である。まさしく、「何をするにも体が資本だ」の言葉どおり、人は、教育と同様、健康に対してもその時々に投資を行い、健康資本を蓄積し、労働に携わり、賃金を得る。こうした彼の理論は、「グロスマン・モデル」(図1)と呼ばれ、今日に至るまで、 Health Economics における理論的支柱の1つとなっている。

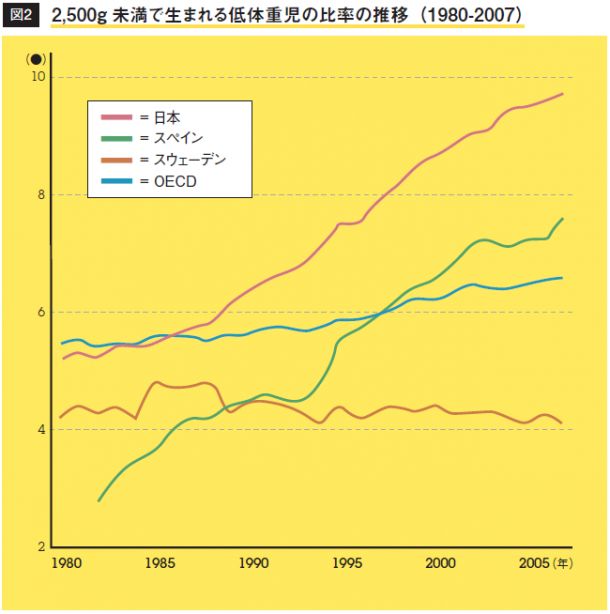

最後に、「グロスマン・モデル」を検証するHealth Economics の研究の1つの事例として、国際的にも数多くの研究がなされている低体重出生の事例を挙げてみよう。図2は、2500g未満で生まれる低体重児の比率の推移を示している。1980年以降、日本は、低体重で生まれる比率が、他の先進国と比較してとくに上昇傾向にある。プリンストン大学の Janet M. Currie たちの研究によれば、低体重での出生は、新生児の健康状態を典型的に示す指標であり、その後の子どもの身体と心の成長、学習する力、そして、成人した後の健康状態や経済状態にさえもマイナスの影響を与えることが明らかになっている。このことは、人生の出発点でのもともとの健康資本が低いことが、その後の人的資本へ投資を行う能力に大きく影響してしまうことを示している。日本は、世界一の長寿国で、乳幼児死亡率も最も低い、健康先進国であることには違いない。しかし、低体重による出生の増加は、彼らが将来の日本の経済社会を支える人的資本であるという観点から見れば、決して好ましいことではない。それでは、なぜこうした現象が起こっているのか? また、こうした低体重での出生が、この子どもたちの成長や将来の経済的・社会的状況にどのような影響があるのか? こうした問題について考えていくことは、 Health Economics に与えられた重要な使命である。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時(2014年)のものです。