「エイズはまだ終わっていない」。これは、2014世界エイズデー国内啓発キャンペーンのテーマだが、若い世代にどれだけ響いただろうか―。1992年、1本のテレビコマーシャルがきっかけで、HIV(エイズウイルス)検査の受診率は劇的に増加した。しかし、まだ終わらないのである。広告はエイズを止められるのか、ストップ・エイズ・キャンペーンの仕掛け人で、クリエイティブ・ディレクターの馬場マコトさんに話を聞きました。

クリエイティブディレクター 馬場 マコト(ばば・まこと)

1970年早稲田大学教育学部社会学科卒業後、日本リクルートセンターへ入社。東急エージェンシークリエイティブ局長を経て、1999年より広告企画会社「馬場コラボレーション」主宰。東京都ストップ・エイズ・キャンペーンで1922年ACC賞話題賞を受賞。同年、JAAA(日本広告業協会)第4回クリエイター・オブ・ザ・イヤー特別賞受賞。

ストップ・エイズ・キャンペーンに携わった経緯

1992年の秋、東京都が国に先んじて打ち出した、新たなエイズ対策に関する広告説明会に参加したのが始まりでした。当時勤めていた広告代理店を代表してその場にいたのですが、ひどく暑い日で……、今でも鮮明に覚えています。

実をいうと、当初は公共広告に対してネガティブなイメージを持っていました。僕ら団塊の世代は、権力にあらがう傾向がありますからね。一方で、厚生省(現・厚生労働省)が旗を振っていた一連のエイズ啓発の広告がことごとく機能していない状況の中で、広告屋としてキャンペーンを成功させたいという気持ちがあったのも事実です。

刺激的だった説明会

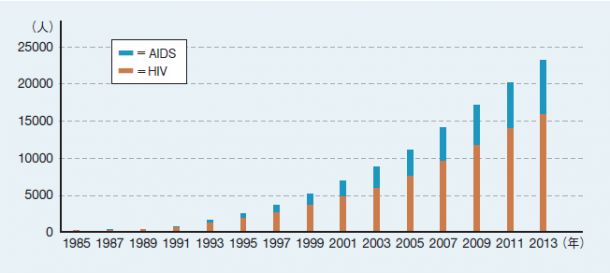

日本では1985年から徐々にHIV感染が広がっていったのですが、1992年に爆発的に流行。それは、従来は渡航歴によるところが大きかった感染の可能性が、日常に潜む脅威に変わったことを意味します。「きれいごとをいっても仕方がない。全国のエイズ関連疾患による死亡者数の約20%を占める東京都は、この事態を水際で止めなければならない」。そんな危機意識を持った医師の説明は刺激的でした。続けて彼は「HIVを防ぐにはコンドームしかない。どんなに批判されようと、お茶の間に流れるコマーシャルにコンドームを出したい」と発言したのです。多くのHIV感染者・エイズ患者を診てきた医師から伝えられたからこそ、強烈な説得力を持って、皆が受け入れたのだと思います。

説明会の席で直観的に思ったのは、これまでと同じように広告をつくっても、それはエイズ対策として意味をなさないのではないかということ。何がいいたいかというと、本来、広告は売り上げを伸ばす販促手法の一つですが、今回求められているのは、HIV 感染者・エイズ患者をこれ以上増やさないための広告です。目的とするところが180 度異なるのですから、対極にある考え方で挑戦しないといけないわけです。

2013年までのAIDS・HIV累計報告数

出典:平成25(2013)年エイズ発生動向(厚生労働省エイズ発生委員会)

制作の狙いは

どれだけエイズの本質に切り込めるかが、キャンペーン成功の鍵だと分かっていたので、比較的早い段階で企画コンセプトの「シリアス& ダイレクト」と「今止めなければ」というキャッチコピーが固まりました。コマーシャルの企画のヒントにしたのは、あの医師の発言。脅威から距離を取ることで見て見ぬふりをするお茶の間に向けて、お茶の間と親和性の高いタレントが、素の表情で、自分なりに解釈したエイズに対するコメントを届けるという内容です。そしてやるからには徹底的にやりたかった。1人や2人ではなく、20名のタレント、それも大物であればあるほどいいと考えました。

しかし、「性」に関することを公の場で語ることがタブー視されていた当時、このコマーシャルへの出演はタレント生命に関わる問題につながりかねません。企画書を持ってタレント事務所を回り、何度も首を横に振られました。途中で諦めかけましたが、最終的には、長嶋茂雄さん(元プロ野球選手・監督)、岡本綾子さん(元女子プロゴルファー)、梓みちよさん(女優)ら、そうそうたる方々20名が理解を示し、無償でカメラの前に立ってくださいました。中にはコンドームを手に登場してくださった方までいて、狙いどおり、「唯一のエイズ予防策はコンドームの使用である」ことを伝えられたと思います。

また、思いもよらない副産物もありました。話題のコマーシャルとして、連日、報道・芸能ニュースとしてテレビで取り上げられたのです。結果的に、東京都での放映回数以上にコマーシャル映像がお茶の間に流れました。この年のHIV 検査の受診数は10万件に迫る勢いだったと聞いています。

1992年に制作された、ストップ・エイズ・キャンペーンCMの映像

約20名の有名人が無償で出演したことでも話題となった

キャンペーンを仕掛ける上での難しさ

こうしてストップ・エイズ・キャンペーンは想定以上の成果を挙げ、翌年、またその翌年と継続して行われることになりました。その間、エイズ予防の知識は確実に世の中に浸透していったと思います。すると、何が起こるのか。人々の中で、エイズは自分で回避できるもの、つまり死の病ではなくなり、関心が急速に失われるのです。公衆衛生のキャンペーンの難しさは、ここにあります。ストップ・エイズ・キャンペーンの場合、マスメディアの異常な盛り上がりも起因していたのでしょう。盛り上がれば盛り上がるほど、後には「もう終わった問題」という印象が残ります。結果、HIV 検査を受ける人が減り、HIV 感染者・エイズ患者が増える……。このときに感じたジレンマは、ストップ・エイズ・キャンペーンから22年たった今も忘れません。けれど、やっかいなことに、そんな仕事が面白くてたまらないんです(笑)。僕だからこそつくれるコマーシャルを通じて、人々の意識を本質的に変えることに挑戦し続けたいと思います。

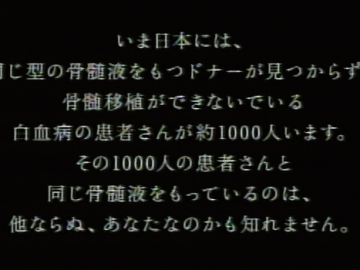

2004年に馬場さんが制作に参画した、故夏目雅子さん出演の公共広告機構『骨髄バンク』のコマーシャル

電通広告賞公共部門、ACC賞、消費者のためになった広告賞などを受賞した

私の大学時代

岳文会というサークルで、文学委員長を務めていました。「山」と「文学」では、前者の活動に大きく傾倒していましたが、それでも文集を年1回発行し、卒業前には1冊の本として編纂。内定先のリクルートを含む、お世話になった方々に感謝を込めてお配りしました。それが図らずも当時のリクルート社長、江副浩正氏の目にとまり、営業職採用から一転、「コピーライターになりなさい」と言われたんです(笑)。そこから僕の仕事人生は始まりました。自分の信念を貫いて学生生活を送っていれば、きちんと見てくれる人がいる。そう確信した一瞬です。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容は取材当時(2014年)のものです。