教育・総合科学学術院 教授 松本 芳之(まつもと・よしゆき)

早稲田大学教育学部卒業、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は教育・社会心理学。

社会における人間関係は交換関係と共同関係に大別できる。そこに親密な関係を築くためのヒントがある。

私たちは毎日の生活の中でさまざまな人と接している。その多くは浅い関係にとどまるが、何人かとはより深い関係へと進む。中でも、恋人や夫婦という関係は、親密度という点で特別の位置を占める。ひとまずその相違点を置いておき、両者を「親密な関係」と総称する。親密な関係は、長続きするものもあれば、しないものもある。その違いはどこにあるのだろうか。

まず、人と人の関係を維持していくためには、その関係が満足できるものでなければならない。この満足は、関係を維持するために必要なコストを負担し、その見返りに報酬を得るという利益交換の結果と捉えることができる。この交換が適正に行われないと、つまり同じようにコストを負担し、それに見合う報酬を得ていないと、互いに満足できず、解消へと向かう。この基本原則はどのような社会関係にもあてはまる。親密な関係も例外ではない。ただし、親密な関係ではコストも報酬も大きなものとなる。

では、親密な関係を長続きさせるには、高い水準で利益の交換を行うべく、お互いに努力すればよいのだろうか。答えはNOである。なぜなら、長期にわたり親密な関係を維持している人たちを調べると、たいてい見返りのことなど考えていないというからである。これは単に、長い目で見れば帳尻が合うのだから、いちいち釣り合いを考える必要がないというだけのことではない。親密な関係は、他の多くの社会関係とは、関係のあり方そして従うべき規則そのものが異なるのである。

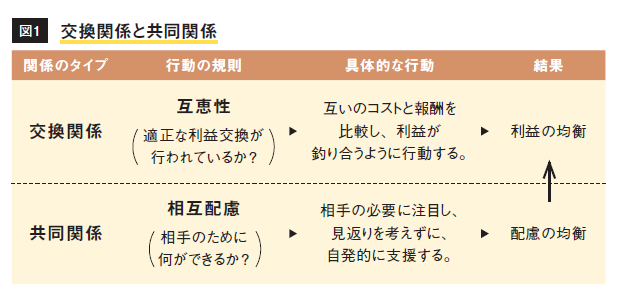

社会関係は、交換関係と共同関係の2種類に大別できる。多くの社会関係は交換関係に属する。そこでは、人々は利益の均衡を図る互恵性の規則に従う。すなわち、互いのコストと報酬を比較しつつ、両者が釣り合うように行動する。これに対し、親密な関係は共同関係に属する。そこでは、人々は互いに相手のために何ができるかという相互配慮の規則に従う。すなわち、相手の状態に注目し、必要と感じたら自発的に支援を提供する。このとき、見返りを考慮しないのである。このことが、一般の交換関係では得られない、共同関係の喜びや充足感をもたらす。

ではなぜ、親密な関係は利益の均衡を目標としていないにもかかわらず、それを実現できるのだろうか。その理由は、共同関係が交換関係とは異なる経路をたどるためである。交換関係では、利益の均衡は目指すべき直接の目標となる。これに対し、共同関係が目標としているものは、実は配慮の均衡なのである。利益の均衡は、あくまでそこから派生する結果にすぎない(図1)。このことを分かりやすいかたちで示しているものが、O・ヘンリーの「賢者の物語」である(図2)。

親密な関係では、時に、「自分はこんなに想っているのに、応えてくれない」といった言い方がなされることがある。これは明らかに交換の期待である。残念ながら、そう考えた時点ですでに、配慮の均衡によって維持される親密な関係から遠ざかっているのである。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時(2014年度)のものです。