人間科学学術院 教授 千葉 卓哉(ちば・たくや)

関西学院大学理学部卒業、京都大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。専門はアンチエイジング医科学、分子生物学。共著書に、『Food and longevitygenes, Bioactive Food as Dietary Interventions forthe Aging Population』(Elsevier社)など。

一般に、ダイエットの観点から語られることが多いカロリー制限。適切なカロリー制限が持つ効果とは。

食べ物や運動のエネルギー、すなわち熱量を表す単位としてカロリー(cal)が用いられる。1cal は1g の水の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量を意味する。三大栄養素であるタンパク質、糖質、脂質のカロリーは1g 当たりそれぞれ、4kcal、4kcal、9kcalと、脂質が最も高い。脂質は効率の良いエネルギー源といえるが、過剰摂取は肥満の原因となる。糖質も運動などによってエネルギーとして消費されなければ、その一部は脂肪として体に蓄えられる。この点では、ステーキ(タンパク質)は太りにくい食べ物といえる。

「腹八分目が健康に良い」と古くからいわれているが、科学的にもそれを裏付ける研究が、約80年前に動物実験で報告されている。動物実験では、2割よりも強い3割程度、摂取カロリーを制限する。この状況下で飼育されたマウスやラットは、自由に摂食させた動物と比較して、ガンや心臓病などの発症が抑制され、寿命も30%程度延長する。自由に食べさせている方の動物が病気になって早死にしたからではないか? と思われるかもしれない。しかし、一般的なマウスやラットは、実験室の飼育環境下では早期からガンを多発することはない。

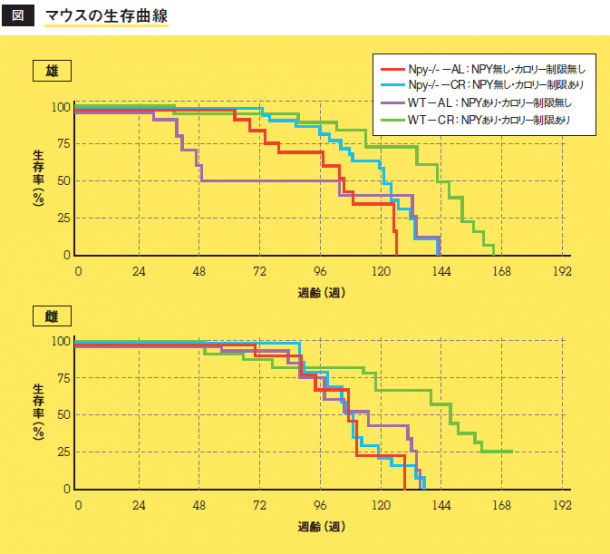

私の研究室では、主にマウスを用いて研究を行っており、神経細胞で発現している摂食調節ホルモンであるニューロペプチドY(NPY)が、カロリー制限の抗老化作用に重要な役割を持つことを明らかにした(図)。NPY が働かないように遺伝子を改変したマウスに対してカロリー制限を行っても、寿命の延長は見られなかった。老化と密接に関連していると考えられている酸化ストレスに対する耐性は、カロリー制限よって通常高まるが、NPY を持たないマウスではそのようなストレス耐性の増強が見られなかった。

カロリー制限(CR)による寿命延長は、NPYを持たないマウス(Npy–/–)では見られなかった

ヒトがカロリー制限を行う場合は、副作用に注意が必要である。若者が強いカロリー制限を行うと成長や妊娠に悪影響を及ぼし、高齢者はもともと食が細くなっていて、カロリー制限を行うと栄養失調に陥る場合がある。そこで、実際にカロリー制限しなくとも同様の効果をもたらす夢のような薬の開発が進んでいる。われわれの研究成果からは、NPY の量を増やす物質を開発できれば老化に伴って発症するさまざまな疾患の治療につながると考えられる。現在、医薬品候補や漢方薬、機能性食品成分を用いてそのような効果を持つ物質の探索を企業との共同研究で行っている。また、サーチュインと呼ばれるタンパク質も、カロリー制限による寿命延長・抗老化作用に深く関与していると考えられており、このタンパク質の働きを活性化する物質の研究が行われている。その代表的なものがブドウの皮や赤ワインに含まれるレスベラトロールである。多くのベンチャー企業がより強力なサーチュイン活性化剤の開発を目指して研究を行っている。近い将来、そのような薬が開発されるであろう。しかし、バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、肥満に注意し、定期的に健康診断を受けることが健康管理の基本である。

多数の化合物が入っているプレート。この中に新薬の候補があるかもしれない

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時のものです。