理工学術院 教授 石渡 信一(いしわた・しんいち)

1969年東京大学理学部物理学科卒。75年名古屋大学理学系大学院修了。理学博士。マサチューセッツ工科大学博士研究員などを経て、79年に早稲田大学理工学部物理学科専任講師、81年に同助教授、86年より同教授。09年よりシンガポールWABIOS所長を兼務。

細胞の構造・機能解析から生命のメカニズムに迫る

人間を構成する基本単位である細胞。これを生物物理学や基礎生物学の分野から研究することで、生命の根源的なメカニズムを解明していく。

モノとエネルギーが往来する細胞は「ミクロの大都会」

全ての生命活動は、細胞とその集合体の機能の現れです。人間をはじめとする高等生物の場合、受精卵という1個の細胞から出発し、2個、4個、8個……と分裂することでさまざまな組織・臓器が形成され、60兆個もの細胞からなる個体が形づくられます。

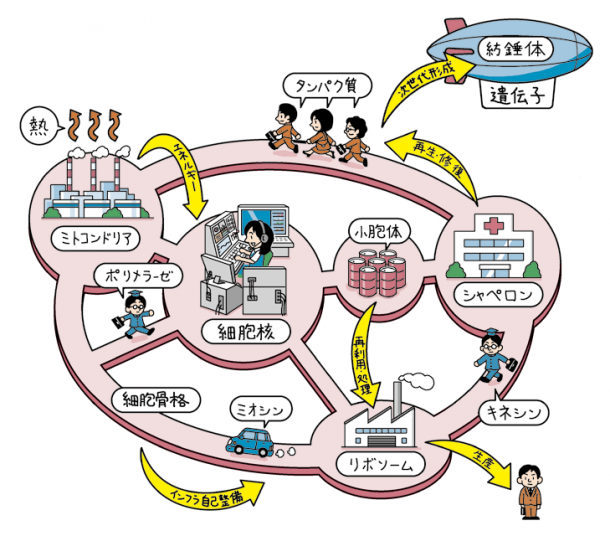

細胞の機能を担う構成素子はタンパク質です。その中の様子は、例えるならモノとエネルギーが激しく往来する「ミクロの大都会」。“集中制御室”ともいえる細胞核を中心に、“生産工場”に当たるリボソーム、エネルギーのもとと熱を生む“発電所”に当たるミトコンドリア、“ビジネスマン”に当たる各種タンパク質、タンパク質を修復する“病院”に当たるシャペロン、“道路や鉄道”に当たる細胞骨格など、さまざまな部位が活発に働いています(図)。

私たちの研究テーマや目標は、こうした細胞のシステムや機能を「力」「熱」「光」を使って観測・計測し、さらに操作もして、生命の根源についての理論の構築を試みることです。この学問分野は、生物学の課題に物理学的なアプローチで迫ることから「生物物理学」と呼ばれます。

教科書を書き換える?心拍機構に関する研究

私たちが1988年に最初の報告をして以来、30年にわたって実験的研究を進めているものに、心拍機構に関する研究があります。簡単に言えば、「いかに心臓は働くのか」。その原理を解き明かそうというものです。

今日の科学の教科書では、心臓が動く仕組みをおおよそ次のように説明しています。

心臓を構成する心筋は、ペースメーカー細胞という心筋細胞が発する規則的な電気信号に応じて動きます。そのメカニズムは、電気の流れでオン・オフのスイッチが切り替わるように、心筋細胞内のカルシウム濃度が上がると筋線維が収縮し、下がると弛緩するというもの。それが繰り返されることで、心臓は機能するというものです。

しかし、カルシウム濃度と心筋の収縮との関係を詳細に調べた結果、心筋は、電気信号やカルシウム濃度に追随して収縮と弛緩を繰り返しているのではなく、独立して能動的に振動し得ることが判明しました。私たちの研究グループでは、この筋収縮系自励振動現象(SPOC現象)を再現できる理論モデルの構築にも成功。今後の研究次第では、教科書が書き換えられる日がやってくるかもしれません。

- ラットの心筋

- ウサギの骨格筋筋原線維におけるSPOC現象

- ナノ温度計による細胞内温度の分析

染色体分配を補完・制御する細胞の力学的研究

また、細胞分裂の力学的研究も進めています。この研究では、細胞分裂の際に行われる染色体分配を、外部から物理的に補完・制御できることを発見。これにより、細胞分裂や染色体分配機構の本質に一歩近づいたと考えています。

発見に至った一連の実験結果のうちの一つに、「先端的MEMS カンチレバー装置(注1)」を用いた実験があります。この装置で細胞を挟み、一瞬だけ力を加えると、細胞内の紡錘体に働く張力を増減できることが分かりました。紡錘体は、染色体分配に必要不可欠な構造体です。そのため、紡錘体に働く張力を減少させると、染色体分配の開始は遅れ、反対に張力を増加させると、加速したのです。

染色体分配機構の異常が遺伝情報の不正確な伝達を導くことは、皆さんもよくご存じでしょう。私たちの発見が、先天性疾患に対する、将来の医学的アプローチの基礎となることを期待しています。

注1 MEMS技術(微小電気機械システム)の応用により、微小な部位の操作と力計測を可能にしたカンチレバー(片持ち梁)装置のこと

図 細胞はミクロの大都会

先端技術を駆使した細胞の熱刺激の研究

さらに、細胞の熱刺激の研究においては、細胞内部の局所的な温度に注目しています。そのため、細胞の局所的な温度を測るミクロ温度計や、細胞に局所的な温度変化を与えるミクロヒーターを開発。正常な細胞と比べて温度が高いがん細胞の特定に役立てるほか、細胞に熱刺激を加える実験を通して、細胞の局所的な温度変化がいかに生まれ、どう機能するかを、明らかにしたいと考えています。

世界的な研究が進む生物物理学や基礎生物学

心拍機構の研究は、心筋梗塞や不整脈などのさまざまな心臓疾患の治療へ。細胞分裂の力学的制御は、再生医療へ。そして、細胞の熱刺激の研究は、がんの治療に新たな道を開く可能性があります。このように、実験データに基づき構築した理論で、さまざまな疾病の治療に貢献する生物物理学や基礎生物学の社会的意義は大きく、近年、国境を越えた共同研究も活発に行われるようになりました。私たちもオーストラリア、シンガポール、ロシア、アメリカの研究室とネットワークを組んで研究を進めています。国際的にも高い評価を得ている日本の研究成果をもって、今後もいっそう真摯に研究に取り組んでいきたいと思います。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時のものです。