近年、新卒社員の約3割が、就職した会社を3年以内に辞めるといわれています。一方で、「石の上にも3年」を経て、やっと責任ある仕事を任せてもらえ、やりがいが出てくるという話も聞きます。新卒で就職し今年4年目を迎えた早稲田大学の卒業生たちは、今どのような社会人生活を送っているのでしょうか? 今回は、一般企業や学校など、さまざまな職場で丸3年勤務してきた先輩3名に集まっていただき、「入社4年目のホンネ」と題して、覆面座談会を開催しました。後輩の皆さんに向けた、就職活動で役立つアドバイスも満載です。

入社4年目が集合! 覆面座談会に参加した卒業生のプロフィール

・Iさん 税理士法人社員 法学部卒業

・Aさん 首都圏公立小学校教員 大学院教育学研究科修士課程修了

・Oさん 建築商材メーカー社員 文学部卒業

「3年前は志望する業界に就職が決まって大満足でした」

――まず、現在のお仕事内容について教えてください。

Iさん:私は税理士法人に勤務しています。ここで、クライアント企業の税金に関する申告書作成代行や税務上のアドバイスを行っています。また、財務の知識を生かしたコンサルティングを行うこともあります。

Aさん:私は首都圏の公立小学校で教員をしています。学級担任を任された年もありましたが、現在は学年をまたいで理科や英語の専科を担当しています。在学中は大学院に進み、授業実践の手法について研究していました。

Oさん:私は業界大手と言われている建築商材メーカーで営業職をしています。商材の納入先は、学校や駅などの公共施設で、これらの建設を請け負ったゼネコンの下請けの施工会社が営業先となります。具体的な業務としては、専門の代理店とタッグを組んで、クライアントに見積もりを出したり、納期の調整をしたりする仕事です。

――3年前の就職活動の結果は満足のいくものでしたか? 当時は仕事にどんな理想を描いていましたか?

Iさん:私は税理士法人の他、金融業界やコンサルなどの面接も受けていましたが、志望する業界に入れたと思っています。当時、理想としていたのは、普遍的なスキルを身に付けて、会社に頼らずに生きていけるようになること。なので、今は税理士資格の取得に挑戦中です。

Oさん:すごいですね! 私は就活の時点では、やりたい仕事がイメージできなくて…。どうせ働くなら多くの人を幸せにできる仕事がいいと思って、公共空間を豊かにできるデベロッパーや建築商材メーカーを受けて、今の会社を選びました。イメージの良い会社だったので、就職先としては、全く不満はありませんでした。

Aさん:私は教員志望ということで、公立か私立か、地元か他県かという選択肢くらいしかありませんでした。就職活動時はいろいろ考えましたが、キャリアを積むにあたり、まずは公教育を知っておくべきだと思って、公立の小学校を選びました。

「当時の夢ですか? …すっかり忘れました(笑)」

――そして、社会の荒波にもまれ3年が経ちました。今の自分は理想に近づいていますか?

Aさん:いや、全然理想通りじゃないですね…。夢に近づくために模索中です。小学校の教員といえば、学級担任として経験を積んでいくと思うじゃないですか。ところが、理科や英語などの専科を任されたり、コロナ禍の影響もあってタブレット時代に対応すべく情報系の知識が求められたりと予想外の仕事ばかりやらされている印象です。英語なんて大の苦手だったのですが、突然専科を任されたことで苦手意識が吹き飛びましたよ(笑)。

Oさん:それはある意味良かったじゃないですか。私は日々の仕事に忙殺され、当時の夢や理想なんてすっかり忘れました(笑)。希望だった公共施設の空間作りに携わる部署にはいますが、ゼネコンの下請けの施工会社が取引先ということで、実際は決まった商品を納入するルーティンワークなんですよね。より良い商品を作りたいと思って、営業視点で声を上げても製造部門が強すぎて全く響いていません。今は無力感しかありません。

Iさん:メーカーだと接待とかもあるんですか?

Oさん:以前はあったと聞いています。施工会社の管理職を飲ませて受注…なんて、化石のような文化が残っていてびっくりしました。幸い、コロナ禍に入って接待は絶滅しましたが、今後どうなることやら。

Iさん:私はそれなりに理想に近づいている手応えがありますよ。

Aさん Oさん:そ、それはうらやましい!

Iさん:この3年で会計の専門的な知識が身に付き、就活時の目標に近づいています。さまざまな業界の企業を対象にした税務監査の仕事を通じて、ビジネスをマクロな視点で捉えることができるようになった気がします。ただ、日々の業務が忙しくて、税理士の資格取得の進捗(しんちょく)がスローになっていますが…。それでも在学中は税理士を目指すなんて想像もしていなかったので、将来に向けた新しい目標が見つかったのは良かったですね。

――この3年間でうれしかったことはありますか?

Oさん:もちろんありますよ。競合他社が優勢だった施工現場で、自分の提案や根回しによって、シェアを逆転させたときはうれしいです。

Iさん:営業職らしいエピソードですね。私もやはりお客さんに満足してもらえるのはうれしいです。税務監査の仕事は、3〜4名のチームで同じお客さんと長く付き合うのが通例です。そんな環境で、「Iさん、これはどうしよう」と個別に相談されたりすると「信頼してもらえているんだな」と実感できます。

Aさん:私は児童関連なんですが、やっぱり3〜4年生くらいの素直な児童がニコニコ話しかけてくるのは単純にうれしいものですよ。子どもの笑顔に癒やされるなんて言いますが、これ本当です(笑)。やはり、児童との信頼関係を築けているなと実感できる瞬間にやりがいを感じます。

――一方で、つらかったことも、もちろんありますよね?

Aさん:ありすぎて、何も言えません(苦笑)。中でも生徒に自分の真意が伝わらない時はつらいです。やはり小学校なので、例えば同じ子の忘れ物が続けば、強めに指導する場面もあります。ただ、そこだけ切り取られて、保護者に伝わり周囲にも…ということが現実に起こるんですよ。前後関係を説明させてくれ、と思いますね。

Oさん:先生は本当に大変だと思います。私の会社は、老舗のせいか保守的なので、会社の意向に振り回されることは多いですね。やはり若手社員としては、古い慣習を押しつけられるのはつらいです。

Iさん:私はむしろ体力的な問題でしょうか。決算など業務の締め切りが厳しく決まっている時期もあるので、朝4時まで書類作成していることもありますよ。今どき、あまりないですよね…。

「腹を割って話し合える同期の仲間に恵まれてラッキーでした」

――ちなみに、職場の人間関係はいかがですか?

Iさん:私の場合は、かなり良好で仲のいい同期や先輩と一緒に沖縄へ行ったりしました。飲み会くらいはあるかな、と思っていましたが、職場の人と旅行に行くとは思いませんでした。自分としては、ウエルカムな感じです。一方で、この2年はリモートワークが増えただけでなく、最近では職場がフリーアドレスになり、人間関係を築きにくくなったと感じる部分もあります。

Aさん:私も同期には恵まれていて、将来のキャリアプランについて腹を割って話せる関係だったりします。後輩との関係も良好で、立派に仕事をする姿にいい刺激をもらっています。後輩の成長がまたうれしいんですよね。

Oさん:いろいろ不満を言いましたが、私も人間関係で悩んだことはありません。配属先の上司はみんないい人で、会社全体で若手を育てようという雰囲気があります。ベンチャー企業は忙しすぎて、後輩を指導する時間がないなんて聞きますが、うちの会社は2時間くらい相談に乗ってくれる上司もいますからね。大手の余裕なのか、いい意味でのんびり、懐の深さを感じます。

――やっぱり人間関係は大事ですよね。ちょっと安心しました。では、今後のビジョンについて教えてください。

Oさん:実は、転職を考えていて、最近転職エージェントに登録しました。主な理由は給与などの条件面です。大手の良さもあると思うのですが、もっと自分の意見が反映されるやりがいのある現場で、営業の経験を生かしてみたいとも考えています。

Iさん:私は最初に言った通り、会社がつぶれても「個」として生きていけるように、スキルを磨いていくつもりです。具体的には、税務+αの強みを探しています。M&Aの知識かもしれないし、経営コンサルやITコンサルの道に進むかもしれません。転職というよりは、今の職場でスキルの幅を広げていく感じですね。

Aさん:専門性を磨く努力を続けたいです。それは、大学院の研究テーマを現場で深めることでもあるし、専科の担当としての新たな挑戦でもあります。いずれ大学院に戻って博士課程で研究を究めたいという思いもあります。また、公立から私立の学校への転職を考えることもあります。

「自己分析だけじゃなく、もっと幅広く業界を調べておけばよかった」

――さて、ここからは就活生に向けた具体的なアドバイスです。皆さんは、就活時に「もっとこうしたらよかった」と思うことはありますか?

Oさん:私はとにかくやりたいことが分からない状態だったので…。全く興味のない分野も含めて、もっと幅広い業界を調べておけばよかったと思います。あと福利厚生も要チェックです。特に家賃補助。家賃のほとんどをカバーしてもらえるケースもあるので、それって給料がその分上がるのと同じですよね。ちなみに、私は実家暮らしなので、もらえなくて悔しい思いをしています。

Iさん:基本給が安い代わりに家賃手当があるか、その逆かというパターンですよね。私の会社は、基本給が高めの設定なので、家賃補助はないんです。その補助がないことも理由で、実は一人暮らし用のマンションを買ったんですよね。将来への投資の意味も含めて。

Aさん&Oさん:ええ! すごい!

Aさん:話を就職活動に戻しますが、公立学校の教員採用試験においても各自治体がどんな取り組みをしているか幅広く調べることが大切です。ここはスポーツに力を入れている、ここは地域を挙げてDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めている…など、必ず特徴があります。それらを調べた上で、自分の強みを生かせる自治体が見つかると理想的ですね。あと、自己分析をする際は、家族や友達に自分の強み・弱みを聞く「他己分析」も必ずやるようにしてください。ベタですが、意外な発見がありますよ。

Iさん:もし今就活するなら、リモートメインか出社メインかに注意するかもしれません。先ほども話しましたが、人とのつながりや働いている自覚を持つなら、1、2年目は出社が多い方がいいと思っているので。また、業界を知る上では、やはり卒業生訪問が一番ですよね。コロナ禍で難しいという事情もあるかもしれませんが。

Oさん:そうですね。会社説明会や採用サイトなんて、いいことしか言いませんからね。本気で志望する企業なら、表面だけじゃなくて、内部からも知っておく努力をした方がいいと思います。私の場合、メーカーの営業がこんなに泥臭い仕事だと思っていませんでしたから。

――もし、もう一度就活ができるなら、今と同じ道に進みますか?

Aさん:私はこれがベストだと思います。教員志望の場合は、大学の学部選びから道が決まっているので、就活の段階で迷うことはなかったですね。公教育の現場を知った上で、次のステップを探すというルートにも疑問は感じていません。

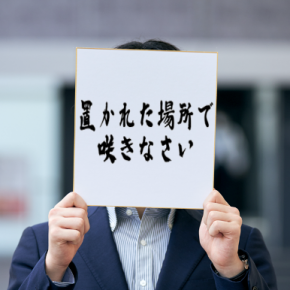

Iさん:私も今の選択に満足しています。ただ、金融やコンサルに就職していたら、どんな成長があったのだろう考えることがあります。私の座右の銘は「置かれた場所で咲く」なんですが、どんな職場でも花咲けるよう、変化の激しい社会で生き残っていけるように、頑張りたいと思います。

Oさん:「公共空間を豊かにしたい」という就活時の目標はうそではなかったので、この道で良かったとは思っています。ただ、実際の仕事をもっと調べておくべき、と言いつつ、本当に全てが明らかになったら、誰も入りたがらないかな(笑)。それでも大手企業で社会人としての基礎を学べたことは、将来に向けた大きな財産になっています。

Aさん: 何だかんだ言っても、結局みんな同じ道に進むんですね(笑)。後輩の皆さんも、自己分析や自己PRも大切ですが、企業イメージに左右されることなく、しっかり業界や会社の研究をして、悔いのない就職活動をしてほしいと思います。

取材・文:丸茂 健一

撮影:山口貴弘

【次回フォーカス予告】5月16日(月)公開「Museum Week特集」