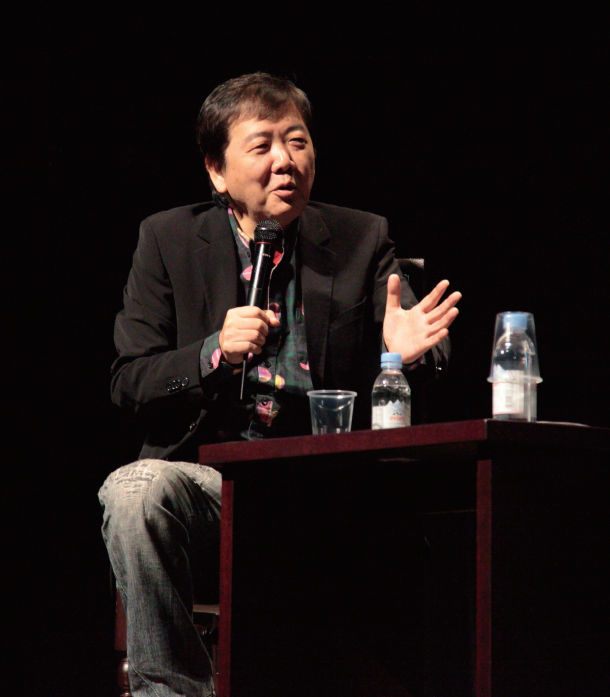

演出家 鴻上 尚史(こうかみ・しょうじ)

1983年早稲田大学法学部卒業。在学中に劇団「第三舞台」を結成。以降、作・演出を手掛ける。『朝日のような夕日をつれて』で紀伊國屋演劇賞、『スナフキンの手紙』で岸田國士戯曲賞を受賞。現在も多くの作品を手掛ける一方で、演劇ワークショップも精力的に開催している。

文学学術院 准教授 坂内 太(さかうち・ふとし)

早稲田大学第一文学部卒業。アイルランド国立大学ダブリン校アイルランド文学・演劇学専修博士課程修了。文学博士。専門は身体表象論、現代演劇論、パフォーミング・アーツ論。翻訳にデクラン・カイバード『「ユリシーズ」と我ら』(水声社)など。

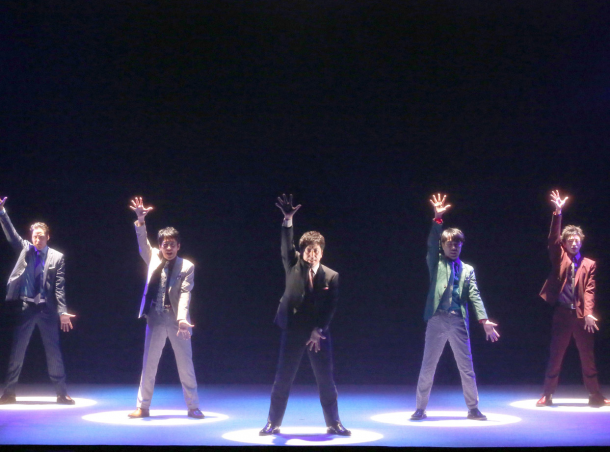

身体を駆使する演技が魅力である「朝日のような夕日をつれて」

コミュニケーションに必要なのは、言葉だけではありません。2014年10月、演劇を知り尽くした二人が身体を使った自己表現をテーマに、早稲田文化振興の拠点・大隈講堂での対談イベントで語り合いました。

無意識の動きを自覚し自ら制御する

坂内 演劇では、心で感じていることを身体で伝えることが非常に重視されます。舞台俳優たちは、どのようなことに力点をおいて表現をしているのでしょうか。

鴻上 どんな人でも、身体の動きにその人の「癖」が出ます。試しに手を合わせて、指を組んでみてください。右手、左手、どちらの親指が上に来ていますか? それを逆に組むと違和感が生まれ、元に戻すと安心する

でしょう。これは、無意識のうちにずっと同じ組み方をし、癖になっているからです。こうした自分の身体の癖を知った上で、俳優は「この場面では、左右どちらを前にした方が効果的に見えるか」を追求します。それが「表現」です。

坂内 たしかに、日常で対面する相手の声の出し方や身ぶりなどには、おのおの癖がありますね。自分が育った環境の中で身につけてきたコミュニケーション手段が、癖になってしまっている。

鴻上 例えば、「お疲れさまです」というあいさつがよく聞かれますが、「知人か、赤の他人か」「相手の体調はどうか」「気分はどうか」などを考えれば、あいさつの言葉にもバリエーションが生まれるはずです。声の出し方や表情だってそう。もっと言えば、「させていただく」という言葉も、チェーン店の店員の「いらっしゃいませ。こんにちは」というマニュアルと何ら変わらない。多くの人が相手に対して尊敬の念を持つことなく、口癖のように「何々させていただきます」と乱用しています。もはや、これはコミュニケーションではありませんよね。このように、繰り返されるマニュアルと本来のコミュニケーションの境目が見失われていることがままあると思います。

坂内 自動化された環境に慣れてしまうと、自分の意思や感情を表現し、伝えることが難しくなる。学生の中にもそうした人は多いですね。

コミュニケーションは身体によって変わる

坂内 世の中一般でも、コミュニケーション能力が欠けているということがいろいろな場面で指摘されています。「自動化」以外にも考えられる要因はありますか?

鴻上 パソコンを手にした私たちは、ワンクリックで画面を切り替えられる状況に慣れてしまっています。そのため、「頭を動かせば、物事を動かすことができる」という幻想を抱いてしまいがちです。でも実際には、例えば、新しい職場で業務の手順を教わっても、仕事をこなせるようになるまでには人によっては3日とか1週間、半年とさまざまです。頭は一瞬で変わっても、身体は変わりません。そして、人間の速度とは、身体の速度です。人間が変わることは時間がかかるのです。コミュニケーションも同じですよね。気持ちはすぐに変わりますが、それを声や身体で表現するのは時間がかかります。かといって、声で言葉に、身体で態度にしない限り、どんなに気持ちがあっても伝わらないのです。

坂内 コミュニケーションを苦手とする人の多くが、内面を変えることに前のめりになって、身体と向き合えていないというふうにも考えられますね。

鴻上 内面は、身体を動かすことで変わります。内面と身体は、相互に影響するフィードバックの関係なのです。難しいことではありません。身体に経験を蓄積するのです。コミュニケーションがうまくいかなくても、気にせずに表現をし続けていけばいい。「自意識が強い」とか言う人もいますが、ほとんどの人は自分のことしか見ていませんよ。集合写真でも、真っ先に自分の顔を見るでしょう? 結局、表現は技術なので、やればやるほど上達していくし、やらなければ何も変わらないんですね。

演劇でも実生活でも表現の中心は身体

「身体表現は技術。やればやるほど上達する」と鴻上さん(左)

坂内 鴻上さんの代表作『朝日のような夕日をつれて』は何度も再演されていて、各年代で流行した「遊び」が決まって描かれています。80年代はルービックキューブ。続いてファミコン、2014 年は仮想現実。これらの遊びを作品の題材に取り入れたのはなぜでしょうか?

鴻上 僕自身が面白いと思ったからです。初演時の戯曲を書いたころ、乗り合わせた電車の目の前の乗客がルービックキューブに没頭していて、それは祈っている姿にも見えるくらい、異様な光景でした。

坂内 僕が研究しているアイルランドには、多様な遊びが存在します。拾い集めたどんぐりで競い合う昔遊びにしても必ずルールがあり、遊ぶためには、ルールを教えられ、習得する必要があります。このように、小さな子どもでも、進んでルールを身に付けている。鴻上さんは、電車の乗客たちの画一的な身体性に注目なさっていますが、大勢の人々が同じ動きを自分自身に当てはめているという点で、私の話と似ていますね。自由に好きなことをしているはずが、実はルールによって身体を規制してもいる。そうした矛盾への興味が、鴻上作品に「遊び」が取り入れられるゆえんかもしれませんね。

鴻上 鋭い洞察力ですね(笑)。遊びが持つ二面性は、演劇にも通じるところがあります。演劇の世界ではこれまで、自由なる表現を追求するさまざまな試みがなされてきました。しかし、役者が自由に身体を動かせていたことがあったかというと、私はないと思います。何かしらの拘束があった。でも、その拘束から解放される一瞬に、感動が生まれるんです。演劇も遊びも、自由にはなり切れない人間の心の在りさまが、身体を通じて透けて見えるから面白いのだと思います。

有名な俳優の中にも、首の上だけで演技をしてしまう人がいます。発音、滑舌、セリフの解釈は完璧なんですが……。人物がじっと動かず、物語が進むだけの演劇は、観ていてあまり面白くありません。身体表現の魅力こそが、デジタルな時代になっても演劇が残っている理由だと思います。

坂内 身体表現が人を魅力的にするのは、演劇でも実生活でも同じなのですね。今後、どんなにデジタル化が進んでも、感じることを伝える手段は、身体表現が有効であり続けるでしょう。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時(2014年度)のものです。