原発事故という大きな災禍に見舞われたベラルーシと福島で、妊産婦および子どもへの医療支援に携わってきた看護師の国井真波さん。医療に国境はないことを体現する彼女を突き動かすものとは?

日本チェルノブイリ連帯基金 理事 国井 真波(くにい・まなみ)

1998年早稲田大学第二文学部を卒業後、横浜赤十字看護専門学校で看護師免許を取得。看護師として働きながら、福祉専門学校で非常勤講師も務める。国内では、難民の医療支援、路上生活者訪問、HIV/AIDS陽性者の家庭訪問等を、海外では2002年からベラルーシ共和国、06年からイラクを中心に医療活動を行う。助産師の資格取得のため勉強中。

現在の職業に就くまでの経緯

早稲田大学では美術史を専攻し、一時は大学院への進学を考えていました。意識が大きく変わったきっかけは、長期休暇の度に訪れていたアジアの国々での出会い。バックパッカーでしたから、田舎町や郊外の村を訪れることが多く、そこで、JICAや国連、国境なき医師団などで働く人たちと知り合ったのです。途上国が抱える問題と正面から向き合い、奮闘する彼らの姿を見ているうちに、ごく自然に「私も人の役に立ちたい」という気持ちがわき上がってきましたね。

看護学校に入り直してまでもこの職業を選んだのは、自分ができる支援の幅が広がると思ったからです。現在は老人福祉施設で働く傍ら、認定NPO法人 日本チェルノブイリ連帯基金(以下JCF)の理事として、学生時代に憧れた国際協力の現場で医療支援に携わっています。

ベラルーシにて。現地の病院スタッフと共に過ごした時間のひとこま。

※認定NPO法人 日本チェルノブイリ連帯基金とは

1986年にチェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故を受け、1991年に設立。ベラルーシ共和国の放射能汚染地帯へ、医師・看護師団の派遣、医薬品の提供を継続的に行う。また、劣化ウラン弾による健康被害が報告されているイラクや、東日本大震災により深刻な被害を受けた福島県でも、主に新生児や乳幼児、妊産婦への医療支援を行っている。

支援先の国から求められるのは

JCFの主な支援先は、原発事故という大きな災禍に見舞われたベラルーシと福島、劣化ウラン弾による健康被害が報告されているイラクです。中でも、JCF設立のきっかけとなった、チェルノブイリの北に隣接する国、ベラルーシへは幾度となく足を運んでいます。

最初にあった要請は、小学校に通う子どもたちの健康診断です。その実施については、各健康行政区が管轄している病院の裁量に任せており、子どもたちの健康の把握状況には地域差がありました。

また、地元政府が進める新生児支援プロジェクトの一環として、妊婦検診で使用するエコーや内視鏡といったハード面の協力と併せて、未熟児の救命をはじめとする、日本がこれまで蓄積してきた知見・経験を提供。とくに途上国の保健改善においては、正確なデータや現場の医療従事者の問題意識が、政策に反映される仕組みをつくることが重要なのです。

現地で一番感じた問題点

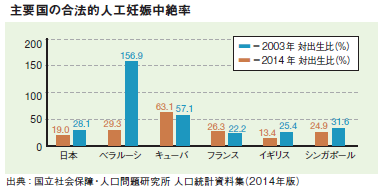

放射能と隣り合わせで生きてきたベラルーシの人々……。中絶を選択する妊婦が後を絶たないばかりか、妊婦検診で所見が認められると、公的保証が十分でないことを理由に、医師が中絶を強く勧めるケースも少なからずありました。このような医師の対応を知ったときはショックでしたが、この国の医療に貢献したいという思いがより強くなったように思います。医師たちとお互いに顔の見える関係をつくり、率直な意見交換を続け、3、4年が経ったころ、ある産科医から「赤ちゃんに腕がないことが分かっても出産を選択したご両親がいる」という報告を受けました。

最近は、障がいに対する家族や周囲の理解も少しずつ進んでいるようです。社会保障制度についても活発な議論がなされることを期待しています。

日本でも参考になる現地の医療制度

一つは、産婦とその赤ちゃんを対象とした訪問診療のシステムです。ベラルーシでは、病院に所属する小児科医が当番で患者宅を回っています。日本でも保健所による新生児訪問の対象の拡大が図られていますが、まだまだ患者側から出向く機会の方が多いですよね。体調が戻っていない中で子どもを抱えて検診に行くのはとても大変。妊産婦ケアにおける訪問診療という選択肢がもっと身近なものになるといいのではないでしょうか。

また、ベラルーシをはじめ旧ソビエト連邦に属していた国には「フェリシェル」という職位があります。医者と看護師の中間に位置する資格で、無医村には必ずフェリシェルの診療所が置かれています。そこでは、検診や薬の処方といった医療的ケアも可能です。日本の地方が抱える問題もフェリシェルのような人がいてくれたら、一つの答えを出せるかもしれません。

左・中央:無医村にあるフェリシェルの診療所 右:フェリシェル本人

日本とベラルーシに共通することとは?

人々の健康意識の低さですね。チェルノブイリ原発事故から28年が経った今でも、ベラルーシ内部被ばく検査の受診率は依然として高い水準にありますが、一般の健診への関心には個人差が生じていて、受診率は低迷している地域もあります。日本に至っては、体系的な内部被ばく検査システムの構築が遅れているばかりか、検査を希望する人の数自体が早くも減ってきています。国全体に目を向けても、学校健診や職場健診、老人保健健診など、各社会階層で設けられている健康診断制度において、受診率の低さを指摘する声があちらこちらで聞かれます。エビデンスに基づく丁寧な説明を通じ、まずは自分の体と心の健康に関心を持ってもらうことが重要だと思います。

もう一つ、ベラルーシと日本に共通するのが、世界の中で自殺率の高い国の一つだということ。ベラルーシでは近年、とくに若い世代で自殺者数が急増しており、アルコール中毒や薬物依存で緊急搬送される若者も増えてきています。「自殺と原発事故のは因果関係がある」と考える人も多く、原発事故という同じ経験をした日本でも、未来のためにこの問題と真剣に向き合う時期が来ているように感じています。

今後の活動の目標は?

ベラルーシやイラクで医療支援に携わる中では、戦争や貧困、中絶、育児放棄など、命を奪われる不条理を感じることが多くあります。だからこそ、私は看護師として命を生む側に立ち続けたい。そのために、助産師免許の取得が目下の目標です。幅広い知識と経験を積み、生まれる命を守り続けたいと思います。

私の大学時代

アルバイトでお金を貯めては外国へ旅立つ。旅が中心の大学4年間はあっという間に過ぎていきましたが、その中でも、エジプト文化研究会に所属し、昼休みに文カフェに仲間と集まったり、授業を通じて美術の豊かな世界に没頭したり、全力で楽しみました。早稲田にある国境なき医師団の日本事務所でのボランティアは、今につながる貴重な経験でしたね。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容などは取材当時(2014年)のものです。