2025年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「コミュニケーション」。複数の専門家の視点から、コミュニケーションについて考えます。第4回のゲストは、「学校心理学」を専門とする本田恵子教授(教育・総合科学学術院)です。スクールカウンセリングやアンガーマネージメント(※)の手法を研究する本田教授に、学校や家庭におけるコミュニケーションに不可欠な要素について聞きました。

※怒りの感情を適切に理解し、コントロールすること。

学校や家庭におけるコミュニケーションの本質とは?

「話し合いの場」にお互いが出てくること。そこで、自分の気持ちや欲求を素直に伝え合うことです。相手のテリトリーを侵害せず「安心できる場」を用意して、そこで「待つ」ことが円滑なコミュニケーションに不可欠な要素だと言えます。

INDEX

▼学校心理学の役割とアンガーマネジメント

▼コロナ・パンデミックで変化した子どものコミュニケーション力

▼本音でぶつかり合う経験が人を育てる

学校心理学の役割とアンガーマネジメント

本田先生の専門である「学校心理学」とは、どのような研究分野なのでしょう?

子どもたちの発達や学習の過程を心理学的に理解し、教育現場に役立てる学問分野です。アメリカで盛んに研究されてきた分野で、教育現場で生じるいじめ、不登校、学業不振、発達障害などのさまざまな現象を包括的にアセスメント(評価・分析)し、その要因を多面的に見立て、子どもの強みと弱みを把握し、具体的に援助する手法として発展してきました。

特に重要なのは、アセスメントです。子どもがなぜ学習につまずいているのか、行動上の問題を抱えているのか、その背景を丁寧に理解することから始まります。例えば、漢字が書けない子どもは「サボっている」のではなく、田んぼの「田」を一つの漢字ではなく「四つの四角形の塊」や「線の組み合わせ」と認知しているなど、捉え方が違うことが原因かもしれません。脳のどの部分が働きにくいのか、情報処理のどの段階に負担があるのかを調べ、それに合わせた学習支援を考える。これが学校心理学の特色です。

私は、大学卒業後、9年間私学の中高の教員をしていました。1980年代の校内暴力などで学校が荒れていた時代です。その頃からスクールカウンセリングの分野に興味を持ち、1990年代にコロンビア大学のTeachers Collegeという大学院に通い、臨床心理学、発達心理学、産業心理学などカウンセリング心理学と呼ばれる学問領域を幅広く学びました。また、カウンセリングの基盤として、認知行動療法など脳神経科学的な知見にも触れ、それらを日本に持ち帰り教育現場で役立てたいと考え、現在も研究を続けています。

本田先生の研究キーワードの一つ「アンガーマネージメント」も最近ニュースなどでよく見かけます。どのようなものでしょうか?

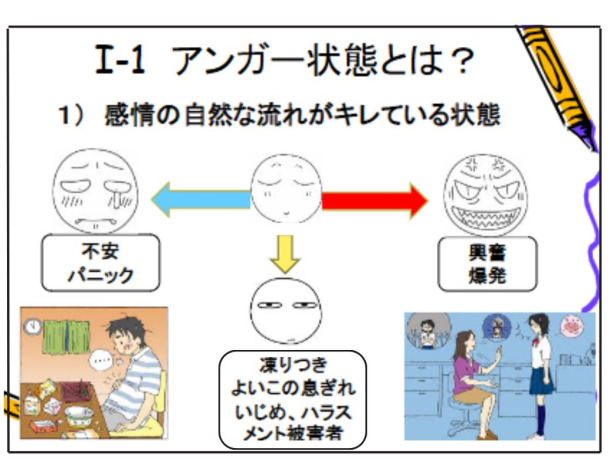

アンガーマネージメントは、単に「怒りを抑える技術」ではなく、自分の気持ちを理解し、適切に表現するための方法だと考えています。ここで言う「アンガー」は、「怒り」ではなく、「さまざまな感情が入り乱れて混沌とした状態」を指します。研究分野としては、「自分のアンガーマネージメント」と「支援者向けアンガーマネージメント」があり、前者は自分がアンガーを起こしている欲求、認知、感情を理解して、どう付き合うかを考えます。後者はアンガー状態の相手に巻き込まれないで、素早く落ち着いてもらい相手が適切に欲求や感情を表現できるようにサポートします。

本田先生作成資料より

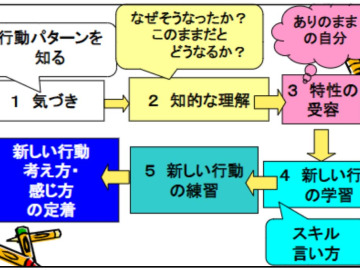

私はアメリカで学んだ認知行動療法を基盤に、日本の文化や学校現場に合わせて、5過程のアンガーマネジメントの手法を提案しています。それは、①気付き、②知的な理解、③特性の受容、④新しい行動の学習、⑤新しい行動の練習というものです。まず、「気付き」によって自分の行動パターンを知り、「知的な理解」でなぜそうなったか、このままだとどうなるか、を理解します。その上で「特性の受容」によってありのままの自分を受け入れ、「新しい行動の学習」、「新しい行動の練習」につなげていき、新しい行動・考え方・感じ方の定着を促します。

最近、日本では「良い子の息切れ」と呼ばれるタイプが増えています。学校では我慢して過ごすけれど、家庭で爆発してしまう。あるいは不安が強くて、パニックから攻撃的になる子もいます。そうした子どもたちに対しては、まず「怒っていい」「泣いていい」と伝えるところから始め、感情を否定せずどう言葉に変えていくかを支援するのです。

5過程のアンガーマネジメントの手法について。本田先生作成資料より

コロナ・パンデミックで変化した子どものコミュニケーション力

コロナ・パンデミックを経て、子どもの教育現場ではどのようなコミュニケーションの問題がありますか?

コロナ・パンデミックの影響は大きく、今の子どもたちは人との関わり方が分からなくなっていると感じます。例えば、2025年に入学した大学1年生は、中学校・高校の間の行事や部活動をあまり経験できませんでした。なので、初めて会う人に自分から話し掛けることや集団活動に慣れておらず一人でいたり、安心できる人とだけ一緒にいたり、という傾向が見られます。

さらに深刻なのは、小学校低学年の子どもです。保育園や幼稚園の時期に友達と「手をつないで遊ぶ」経験すら制限されたため、友達とケンカして仲直りする、といった社会性を育む学びが圧倒的に不足しています。身体接触をしてきていないので、相手の反応を見て調整することが難しく、たたくときに手加減ができなかったり、トラブルを修正できなかったりするのです。

学校現場では大人がすぐ介入してトラブルを解決しがちですが、子ども自身に解決の経験を積ませることが本当に大切です。試行錯誤をしなければ、危険性の判断もできません。これは長期的に子どもの発達に影響するだろうと強く危惧しています。

コミュニケーションに課題を抱える子どもたちの悩みを解決する具体的な方法はありますか?

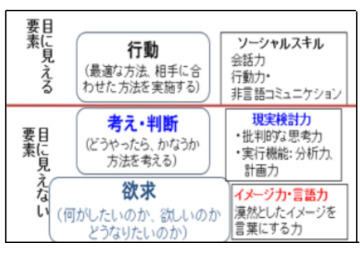

コミュニケーションの課題は、「自己表現」と「他者理解」の二つに分けられます。前者は「自分が何を伝えたいのか」を理解して、気持ちや考えを言葉にして相手に伝える方法を選ぶ必要があります。その際、相手に分かってもらいやすい方法をたくさん持っておくことが重要です。後者については、読解力が必要です。最近は「文字離れ」によって、文章の内容を正確に把握することが苦手な子どもも増えています。

欲求を行動化するために必要な要素について。本田先生作成資料より

そこで、私は「出来事を一連の流れで整理するシート」や「4コマ漫画」を使って、子どもに「何があったの?」「その時どう感じたの?」と聞き取り、視覚化して一緒に振り返る方法を提案しています。すると、自分の行動を客観的に見ることができ、冷静に考えられるようになります。目に見える行動や言葉の背景にある相手の考えや気持ち、欲求などを、相手に聞いたり推測したりして、理解する力を育てることが大切です。

本音でぶつかり合う経験が人を育てる

教育現場のコミュニケーションにおいて、本質的に大切なものとは何だと思いますか?

最も大切なのは「共感」だと思います。相手が困っていることを察知し、寄り添えること。ただし、共感とは、相手と同じ気持ちになる「同情」とは違います。むしろニュートラルな立場で、「怖かったね」「びっくりしたね」と言葉にしてあげる。それだけで相手は安心し、冷静に話し合える状態になります。

教育者にはもう一つ大切なスキルがあります。それは「自分の感情と表現が一致していること」です。先生の言葉と表情が食い違っていると、子どもは敏感に不信感を抱きます。感情を素直に表現できることが、信頼関係を築く基盤になるのです。

本田先生が考える「コミュニケーション」とは?

「話し合いの場」にお互いが出てくること。そこで、自分の気持ちや欲求を素直に伝え合うことだと考えます。暴力、暴言、すねるなど相手を引きつけるための極端な手段を使うのではなく、相手も素直に自分の気持ちや欲求を伝えられる「安心できる場」を提供することが重要です。決して相手のテリトリーを侵害してはいけません。例えば、母親が子どもの部屋に踏み込んで行って怒鳴り散らすのでは、相手は心を開いてくれませんから。伝えたいことを明確にして、「話し合いの場」で根気よく待っていることが大切なんです。

人と本音で向き合い、時には対立しても、しっかり話し合って関係を修復する。そうした経験の積み重ねが、人間としての成長につながるのです。

最後に早大生に向けてメッセージをお願いします。

大学時代は、ぜひグループ体験を通じて、「自己理解」を深めてほしいと思います。どういう状況で自分はどんな言動をすることが多いのかを実体験した上で、その場で何が生じているのか、自分の伝えたいことをどうして引っ込めてしまうのか、なぜ相手の意見を聞き入れず自分が仕切ろうとしてしまうのか…といったことを内省することで、自分の知らなかった一面が見えてきます。

今の学生たちは失敗や孤立を恐れるあまり、本音を出せずに終わってしまうことが多い。でも、学生時代は本音でぶつかり合い、葛藤し、仲直りする絶好の機会です。社会に出れば、利害や立場が絡んで素直にぶつかることは難しくなります。だからこそ大学という場で安心して対立し、安心して仲直りできる経験を積んでください。その経験は、社会に出たときに必ずあなたを支えてくれるはずです。

本田先生お気に入りの2冊。左から、『こころ あんしん 絵本』くまみね/絵・本田恵子/監修(ポプラ社)、『学びの多様性を活かした授業づ』くり-思考力・探究心を育てるグループ活動-』本田恵子編著(大学図書出版)

本田 恵子(ほんだ・けいこ)

教育・総合科学学術院教授。アンガーマネージメント研究会代表。公認心理師・臨床心理士・学校心理士・特別教育支援士SV。中学校・高校の教員を経験した後、渡米。コロンビア大学 Teachers Collegeで、特別支援教育、危機介入法などを学び、カウンセリング心理学博士号取得。帰国後は、スクールカウンセラー、玉川大学人間学科助教授などを経て現職。学校、家庭、地域と連携しながら、児童・生徒を包括的に支援する包括的スクールカウンセリングを広めている。

取材・文:丸茂 健一

撮影:石垣 星児