2025年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「コミュニケーション」。複数の専門家の視点から、コミュニケーションについて考えます。第3回のゲストは、「マーケティング・コミュニケーション」を専門とする石井裕明准教授(商学学術院)です。広告やプロモーション戦略など、マーケティングの手法やその効果を研究する石井准教授に、企業と消費者間のコミュニケーションについて詳しく伺いました。

マーケティングにおけるコミュニケーションとは?

相手の心の奥底に迫るための手段です。言葉にしている表面上の部分だけでなく、その裏側にある相手の本当の思いや動機を理解することが、とても重要だと思います。

INDEX

▼企業と消費者のあらゆる接点がコミュニケーションになる

▼五感に働きかけて消費行動に影響を与える「センサリー・マーケティング」

▼表面的な情報だけでなく、物事の本質に目を向けてほしい

企業と消費者のあらゆる接点がコミュニケーションになる

石井先生の専門である「マーケティング・コミュニケーション」とは、どのような研究分野なのでしょう?

マーケティング・コミュニケーションには、狭義と広義、二つの意味があると考えています。狭義としては、マーケティングの「4P」の一つにあたるもの。これは、Product、Price、Place、PromotionのうちPromotionを指します。マーケティングでは、商品を開発して、値段はいくらにするか、どこで売るか、どうやって人に知ってもらうかなどを考えます。狭義の意味では、広告などを用いていかに商品の認知や購入を促せるかを考えるPromotionにあたる部分が、マーケティング・コミュニケーションと捉えられます。

広義としては、企業と消費者のあらゆる接点がコミュニケーションになるという考え方もあります。先ほどの4Pでいうと、例えば商品の設計自体はProductのメインテーマです。ただ、設計された商品自体からも消費者はさまざまな情報を受け取り、企業イメージなどを持つようになるはずです。こうした現象もマーケティング・コミュニケーションの一部として捉えられます。あらゆる接点が自社の商品・サービスを好きになってもらうかきっかけになるのであれば、さまざまな企業活動がマーケティング・コミュニケーションを担っているのです。

マーケティング・コミュニケーションを、どのような視点から研究されていますか?

主に、消費者行動論と消費者心理学の視点から研究しています。その背景には、マーケティングの中心は顧客(消費者)であり、顧客を理解することがマーケティングの製品に関わってくるという考え方があります。中でも重要なのが、消費者の「言っていること」と「実際にしていること」のズレや、潜在的なニーズ(言語化されていない欲求)を見抜くことで、こうした消費者の本質的な行動原理を明らかにする学問が、消費者行動論です。

その中でも、消費者心理学は、心理学的なアプローチに重きを置いた領域で、個人の意思決定や感情、認知といった心の働きを通して消費行動のメカニズムを理解しようとする学問です。消費者行動論は非常に学際的で、心理学以外にも、文化史や人類学などの視点からも研究が行われています。例えば、特定の消費の場面に実際に入り込み、参与観察(※)を通して文化的・社会的背景を探るようなアプローチをする研究者もいます。

※調査者自身が調査対象である社会や集団に加わり、長期に接して観察すること。

五感に働きかけて消費行動に影響を与える「センサリー・マーケティング」

最近、特に力を入れている研究テーマがあれば、詳しく教えてください。

最近注目しているのは、「センサリー・マーケティング」の分野です。これは、「感覚マーケティング」とも呼ばれていて、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚の五感に働きかけることで、消費者の感情や購買行動に影響を与えるマーケティング手法を指します。例えば、店内の音楽や香り、商品の手触りやパッケージデザインなどが、購買意欲にどのように影響するかを研究します。

私のゼミでは、狭義の意味に対応した広告などを取り上げながら、広義の意味を念頭に幅広いマーケティング・コミュニケーションの姿を意識して研究を進めています。ある学生は、照明の明るさによって広告の評価が変わることに注目をしました。既存の研究を整理すると、人間は明るい場所ではより具体的なものの見方をするために副次的な特徴を重視して、暗い場所では抽象的にものを見るために本質的な特徴を重視すると考えられます。例えば時計付きラジオで考えると、副次的な特徴を重視する明るい場所では、ラジオに付随する時計の良さが気になるのですが、本質的な特徴を重視する暗い場所では、音質などラジオ自体の良さに注目するというものです。こうした知見が、商品をどう売るかという指針になります。

私の研究では、コロナ・パンデミックにおけるコンビニエンスストアのレジ待ちの列を調査したこともあります。売り場の照明の色合いによって、ソーシャル・ディスタンスがどのくらい影響を受けるかを調べたものです。「暖色系(赤っぽい照明)」の照明下では、人との距離が近く感じられるため、ソーシャルディスタンスを取る傾向があり、「寒色系(青や白っぽい照明)」の照明下では、人との距離が逆に遠く感じられるため、列の間隔が縮まるのではないかという仮説を立ててデータ分析に臨んだところ、見事に予想通りの結果になりました。つまり、暖色系の照明下では列が長くなり、寒色系の照明下では列が短くなったのです。

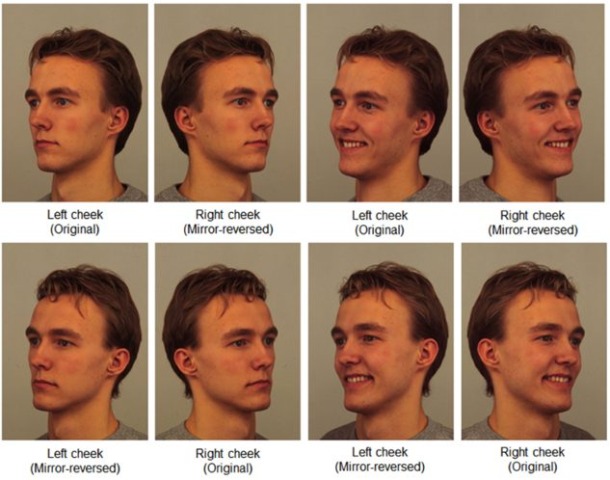

他にも、広告モデルの「顔の向き」が広告効果に与える影響を調べたことがあります。モニター調査をすると、モナリザと同じ顔の向きの人物写真を使った広告の方が、広告効果が高くなるという結果が出ました。まだ説明できない部分も残りますが、肖像画の歴史的傾向や脳の認知処理が広告の評価に関係している可能性を示しています。

同じ表情でも、左右どちらから見るかによって評価が変わる。Park, J., Spence, C., Ishii, H., & Togawa, T. (2021). Turning the other cheek: Facial orientation influences both model attractiveness and product evaluation. Psychology & Marketing, 38(1), 7–20.から

石井先生は、AIを用いた消費者行動分析なども行っています。AI時代に入り、マーケティング・コミュニケーションの分野にも変化がありますか?

AIの進展の影響は大きいです。例えば、店舗内での顧客行動をビデオカメラで記録し、AIが自動解析することで、どの商品で迷っているか、どこで足を止めたかといった販促に関わるデータを高精度に取れるようになりました。以前は人間が何時間も掛けてビデオを確認していたのが、今ではAIで瞬時に解析できます。

また、広告のキャッチコピーやパッケージデザインの生成など、AIの活用はクリエーティブの出発点として非常に有用です。さらに、人格を持たせた複数の生成AIを対象にグループインタビューを行い、マーケティングに役立てるなど、コスト削減と効率化も進んでいます。

表面的な情報だけでなく、物事の本質に目を向けてほしい

マーケティング・コミュニケーションの知見が、日常生活の中で生かされる場面はありますか?

マーケティングというと「商品を売るための手法」と思われがちですが、実は日常生活のあらゆる場面で活用できます。例えば、誰かに何かを伝えたいとき、相手の潜在的な欲求や関心をくみ取って言葉を選ぶことで、より的確に伝わる可能性があります。こうした行動自体が、すでにマーケティングの視点を用いたコミュニケーションだといえます。

広告に対して「情報弱者をだますものだ」と批判的な声を聞くこともありますが、今の消費者は賢く、小手先の手法はすぐに見抜かれます。本当に有効なのは、相手の心の奥にあるニーズを理解し、真剣に応えることです。こうした視点で広告やプロモーション戦略についてより深く学ぶことで、アンテナを張り細かい動作に気付く力が鍛えられるのではないでしょうか。

石井先生が考える「コミュニケーション」とは?

「相手の心の奥底に迫るための手段」です。言葉にしている内容だけでなく、その裏側にある本当の思いや動機を理解すること。これがマーケティングにおいても、日常の人間関係においても、とても重要です。

特にマーケティングでは、表面的なニーズだけでなく、その奥にある「本当はこういうものがほしい」という部分に気付けるかどうかが、商品開発やプロモーションの成果に直結します。だからこそ、学生時代に多様な人と関わり、失敗を含む幅広い経験をして、アイデアの引き出しを増やしておくことが大切だと思います。

最後に早大生に向けてメッセージをお願いします。

私のゼミでは、実際に店舗に足を運んで観察したり、街でフィールドワークをしたりと、リアルな接点を大切にしています。皆さんもすぐに手に入る情報だけで満足せず、物事の本質や背景に目を向ける習慣をぜひ付けてください。生成AIや検索エンジンも便利ですが、現場に行って、五感を使って豊富な情報を得る経験は何物にも代えがたい財産になります。

マーケティングは生活に根差した学問です。身の回りの全てが学びになります。ぜひ自分の感性を信じて、あらゆることに挑戦してください。

石井 裕明(いしい・ひろあき)

商学学術院准教授。早稲田大学商学部卒業。同大学院商学研究科修士課程修了、博士後期課程単位取得退学。博士(商学)。千葉商科大学サービス創造学部准教授、成蹊大学経済学部准教授、青山学院大学経営学部准教授を経て、2023年9月より現職。専門はマーケティング・コミュニケーション、消費者行動論、センサリー・マーケティング他。

取材・文:丸茂 健一

撮影:石垣 星児