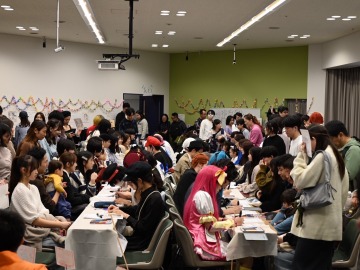

2025年4月、早稲田キャンパスでのサークル新歓活動の様子

受験生の皆さんは、大学のサークルって何だか自由で楽しそう! と期待しつつ、実際何をしているのかという疑問や自分に合うサークルは見つかるのだろうかと不安に感じるなど、さまざまな思いがあるでしょう。早稲田大学には、大学が認めた「公認サークル」と呼ばれる団体が約500、未公認や無届けのものを含むと3,000以上もあるといわれています。今回、日本有数の規模と多様性を誇る早稲田大学のサークルについて、基本情報から奥深い魅力まで、たっぷりと紹介します!

INDEX

▼高校と大きく異なるのは「活動の自由度」と「目的の幅広さ」

▼圧倒的な熱量を感じる、「新歓」と「早稲田祭」

▼サークル活動は“成長の場” その魅力とは?

高校と大きく異なるのは「活動の自由度」と「目的の幅広さ」

まずは、大学のサークルについて基本情報を押さえましょう。高校のクラブ活動(部活動)と同様に課外活動の一つで、日々の練習や打ち合わせの他、大会参加やイベントの実施、長期休暇中の合宿などさまざまな活動を行います。高校と大きく異なるのは、「活動の自由度」と「目的の幅広さ」です。

高校のように顧問の先生がいて活動が管理されるのではなく、学生主体で運営し、活動内容や頻度の決定から資金管理まで全て自分たちで行います。活動が週1回程度のサークルもあり、複数のサークルを兼ねて所属すること(通称、兼サー)も一般的です。また、他大学の学生が一緒に参加できるインターカレッジサークル(通称、インカレサークル)や、気軽に入退会できる雰囲気のサークルがあることも、高校とは異なる点です。また、サークルは必ずしも所属する必要もありません。

そして早稲田大学には、公認サークルだけでも約500もの数があることが活動の目的の幅広さを物語っているでしょう。その内訳は、スポーツ、学問、メディア・出版、文化・芸術、国際交流・ボランティアなど多種多様で、同じジャンルであっても、活動目的や内容の違いから複数のサークルが存在することもあります。例えば、公認サークルに限っても、テニスは19サークル、ダンスは25サークル、演劇は27サークルも! 一方で、VTuber研究会、いちご大福研究会、怪獣同盟などユニークなサークルもたくさん存在します。

なお、サークルとは異なり、競技スポーツで日本一、そして世界を目指す部活動は競技スポーツセンター所管の下、44の体育各部が活動しています。サークル活動の一環として野球やラグビーの早慶戦や、箱根駅伝の応援などに行くのも早大生の醍醐味の一つです。

キーワード検索やジャンル別検索で約500ある公認サークルを検索できます。あなたにぴったりのサークルを見つけよう!

圧倒的な熱量を感じる、「新歓」と「早稲田祭」

早稲田のサークルの特徴は、もちろん数の多さだけではありません。例年、4月1日の入学式の日を皮切りに始まるサークル新歓活動は、各サークルの年間メインイベントの一つです。「自分たちのサークルの魅力を1人でも多くの新入生に伝えたい!」「新しい仲間を迎え入れたい!」という思いで、数週間、中には数カ月前から準備に取り組むサークルもあります。ビラ配りやSNSの発信から、新歓ブース設置、説明会、パフォーマンス披露、作品展など…。学生生活の仲間づくりにかける情熱が、春のキャンパスを活気付けます。

2025年4月、早稲田キャンパスでの新歓の様子。歩く隙間もないくらいに多くの学生で埋め尽くされ、屋外ステージではサークルなどによる歓迎パフォーマンスが繰り広げられる。写真右は応援部チアリーダーズによるパフォーマンス

早稲田キャンパスに設置された屋内新歓ブースの様子

例年11月初旬に早稲田キャンパス・戸山キャンパスで開催する学生主催の学園祭、「早稲田祭」もまた、サークル活動の圧倒的な熱量が感じられ、多くのサークルにとって活動の成果発表の場にもなっています。2024年は11月2日、3日の2日間で400を超える企画が行われ、来場者数は約20万人。日本最大の学園祭ともいわれるこの早稲田祭を主催・運営する早稲田祭運営スタッフ(まつりスタッフ)もまた公認サークルの一つで、会員数は約600人にもなります。

なお、西早稲田キャンパスでは「理工展」、所沢キャンパスでは「所沢キャンパス祭」も開催します。

「早稲田祭2024」の様子。キャンパス内に複数のステージが設営され、2日間にわたりさまざまなサークルのパフォーマンスが行われた(写真提供:早稲田祭2024運営スタッフ)

「早稲田祭2024」では、屋内・屋外合わせて85軒もの飲食屋台が出店(写真左)。屋内でも多くの企画や展示が行われた(写真右)(写真提供:早稲田祭2024運営スタッフ)

サークル活動は“成長の場” その魅力とは?

サークルは、気の合う仲間との楽しい活動の場というだけではありません。活動を通して得られる多くの学びや成長の機会があり、その経験は就職活動や社会人になってからも大きな糧になるはずです。ここでは、サークル活動の魅力と得られる学びや成長について、学生たちの声を紹介します。

仲間との出会い、広がる交友関係

大学の授業の時間割は科目登録により個人ごとに異なるので、基本的には授業ごとに教室を移動し、一緒に授業を受けるメンバーも変わります。そうした学業を通じた仲間とは別に、サークル活動では学部や学年を越えて共通の趣味や目的を持つ仲間と出会えることが魅力です。

サークルで出会う仲間は、異なるバックグラウンドやさまざまな価値観を持っています。こうした環境での活動を通して、多様な背景の人々と協働する力や自分と違う意見を受け入れる寛容さ、コミュニケーション力が自然と養われます。

「わかものきもの会」文化構想学部 3年 西村 凪紗

着物や浴衣の着付けを練習したり、着物を着て浅草や鎌倉などを散策したりするサークルです。好きなときに練習会に参加できるので、毎回顔を合わせるメンバーが異なります。戸山キャンパスで学ぶ私にとっては、他キャンパスの学生とつながるきっかけにもなりました。ある時、国際教養学部の留学生が練習に参加してきたのですが、言語の壁があっても、お互いにジェスチャーや簡単な英語を交えながら帯の結び方を教え合う時間は、とても温かくて不思議な一体感がありました。また、学生でも手の届く価格で買える着物の情報を共有したり、浴衣で美術館に行ったりと、人とのつながりがどんどん広がっています。

好きなことにとことん打ち込める、挑戦と失敗ができる環境

大学生活は高校生活よりも比較的自由な時間が多いので、サークル活動では好きなことにとことん打ち込めます。「好き」を仲間と共に楽しみ、極めることができるのもサークル活動の魅力です。

また、本気で打ち込むからこそ多くの挑戦と失敗があるでしょう。その中で得た技術や経験から、実行力と継続力、チームで一つの目標に向かう経験、失敗から学ぶ力など多くの成長も見込めます。

「グリークラブ」政治経済学部 4年 山崎 真治

創立118年を迎える男声合唱サークルに所属しています。いくつかの演奏会を主催するのですが、約2,000人の観客の前で歌う最も大きい定期演奏会が近づく頃には、授業がない曜日でもキャンパスに足繁く通い、朝から晩まで合唱に没頭します。私は立場上、同期や後輩に指導する機会が多いため、授業の課題やレポートに向き合う時間が不足し、苦労することも多々ありました。演奏会に向けて団結していく一体感や、無事終えた時の達成感や充実感は言うまでもありませんが、同時に、一度に複数のタスクを処理する力や、「オン」と「オフ」を切り替える力が自然と身に付き、学業と課外活動を両立できるようになったと感じます。

求められる自主性、そこから育まれる力

サークルの規模は数十人から数百人まで! その大小にかかわらず、学生主体の運営を通して組織運営(マネジメント)力、企画力、スケジュール管理能力などが育まれます。

また、早稲田大学の公認サークルでは、「サークル三役(幹事長、副幹事長、会計)」と呼ばれる責任者を選出しています。三役になれば、リーダーシップや責任感がより必要とされます。

「早稲田祭運営スタッフ(まつりスタッフ)」社会科学部 4年 松平 萌里

大学3年生の時に、通常のサークルでは副幹事長にあたる副代表として600名を超えるスタッフの責任者を務めました。早稲田祭は学生主体で運営するからこそ、責任もわれわれにあります。緊急時対策の取り組みでは、もし2日間で20万人も来場するイベント時に大地震が発生したら、どのような準備と対策をし、誰がどこでどう動けば一人でも多くの命を救うことができるのか。メンバーで意見を出し合い、多様な角度から活発に議論をし、計画を策定しました。学園祭を盛り上げるだけでなく、自分たちの行動に責任を持つということを本当の意味で自覚した経験でした。

サークル活動の魅力、いかがでしたか? 『早稲田ウィークリー』では、「サークル紹介」のコーナーでもたくさんのサークルを取り上げていますので、ぜひ見てみてください! 早稲田大学では、早大生の活力の源泉でもあるサークル活動を積極的に支援しています。受験生の皆さんと、キャンパスでお会いできることを楽しみにしています!

撮影:布川 航太