コロナ・パンデミックをきっかけに、さまざまな健康と人権に関する問題が浮かび上がっている昨今。さらにグローバリゼーションが進む中、将来のパンデミックへの備えが求められています。

コロナ・パンデミックをきっかけに、さまざまな健康と人権に関する問題が浮かび上がっている昨今。さらにグローバリゼーションが進む中、将来のパンデミックへの備えが求められています。

2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について考えます。今回のゲストは、社会保障法や国際人権法を専門とする棟居徳子教授(社会科学総合学術院)です。日本における「健康権」の保障の状況や課題など、「健康と人権」に関する幅広い研究に取り組んでいる棟居先生に、「健康権」における世界と日本の現状と違い、今後の在り方を伺いました。

「健康」と「人権」はどのような関わりがあるのでしょうか?

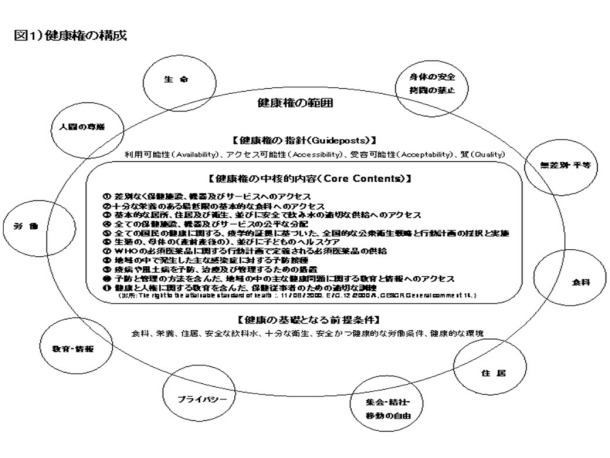

日本国憲法においては健康に対する権利は明文規定されていませんが、実は世界の140カ国以上の国の憲法では「健康権」が規定されています。また、コロナ・パンデミックで起きた諸問題でも、最近ニュースになった旧優生保護法を巡る違憲判決でも、さらには戦争や紛争問題でも、実は「健康」と「人権」を軸に議論すべきことがいくつもあります。

INDEX

▼世界と日本における「健康と人権」の比較

▼日々の健康を考える上での「健康権」への意識

▼日本の健康を知るために不可欠なグローバルな視点

世界と日本における「健康と人権」の比較

棟居先生の研究テーマを教えてください。

「健康と人権」「健康権」、そして「グローバルヘルス(国際保健)法」などを研究しています。ちょうど2024年4月7日の世界保健デーのテーマは「私の健康、私の権利」でしたが、「健康と人権」はコロナ・パンデミックを経てますます注目を集めているテーマです。ここ数年のパンデミックは健康問題であると同時に、感染者やその家族、医療従事者の皆さんに偏見や差別の目が向けられるなど、さまざまな人権の問題も含んでいました。

また、世界中で起きている紛争では多くの人々の命、健康、生活が破壊されるとともに、人々の命と健康を守る医療スタッフや医療機関も標的にされ、爆撃を受けています。こういった状況も踏まえ、改めて「健康と人権」について考えようという機運が世界的に高まっているのです。

一方で、パンデミックや紛争に絡む諸問題は、一国で解決できることではありません。人の移動が活発化することで感染症は世界的に拡大していきます。また、人口の高齢化、それに伴う慢性疾患の増加も世界的な問題ですし、気候変動や食糧不足問題、貧困問題など、国境を越えて健康に影響を及ぼす事象への新たな法的枠組みが求められています。この観点から、ハード、ソフト両面で世界中の人々に到達可能な最高水準の身体的・精神的健康を達成するための規範として「グローバルヘルス法」への関心も集まっています。

「健康権」について、世界と日本とではどのような違いがあるのでしょうか?

「健康を享受することが全ての人の基本的人権である」という考えの下、1948年に発効した世界保健機関(以下、WHO)憲章の前文で「健康権」が世界で初めて明記されました。その後、国際連合のさまざまな国際人権条約においても「健康権」は人権の一つとして明記され、今では世界140カ国以上の国の憲法でも「健康権」が規定されています。しかし、日本国憲法においては健康に対する権利が明文規定されていません。

もちろん、日本も国際人権条約を批准していますし、「健康権」と明記はされていないものの、日本国憲法第十三条の「幸福追求権(人格権)」、第二十五条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を基に、保障されるべき人権の一つであると考えられています。ただ、「表現の自由」といった日本国憲法に明記されている権利と比べると、まだまだ「健康権」の認知度は低いままと言えるでしょう。私も学生の頃に「健康権」について授業などで学んだことはなく、図書館で論文を読んで「この健康権って何だろう?」と知った形です。

諸外国において、「健康権」はどのように認知を広めていきましたか?

ハーバード大学教授だったジョナサン・マンという米国の医師が、「健康と人権の関係についての三つのアプローチ」を提唱したことがきっかけです。その三つとは、「健康は人権問題である」「人権は健康問題である(なぜなら、人権被害は健康に有害な影響を与えるから)」「健康と人権の間にはつながりがある」を指します。

ジョナサン・マンは元々はHIV・エイズの専門家で、1980年代エイズは「奇病」と恐れられていたこともあり、患者は大変な差別を受けていました。その後、治療薬が開発されても社会には差別が変わらず残っていました。

ジョナサン・マンはこうした経験や実情を踏まえ、HIV・エイズを医学の問題としてだけではく、人権の問題として取り組む必要があると気付き、行動に移します。世界的な健康と人権の組織を設立するとともに、ハーバード大学に世界で初めて設立された健康と人権に関する研究所の初代所長に就任しました。そこでは、法学、経済学、政治学など、医学・公衆衛生学関係以外のさまざまな分野の専門家が集い、学際的に「健康と人権」の研究や教育が展開されています。「健康や命のことは医者、人権や差別については法律家」といった枠組みを越えて、共に考え、行動することが大切なのです。こうした動きは、欧米の大学やWHOなどにも広がっていきました。

スイスのジュネーブにあるWHOの本部

日々の健康を考える上での「健康権」への意識

学生として、日々の生活の中で「健康権」について考えるきっかけにはどんなことがありますか?

最近のニュースでも、旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術を巡る裁判で最高裁判所が違憲判決を出し、国に賠償を命じる出来事がありました。かつては十分に問題視されていなかったことでも、人々の人権意識が高まることで、これまで苦しんできた人たちの権利が認められる社会に変えていくことができる、と言えます。

こうした出来事は、旧優生保護法に限りません。ハンセン病の元患者と家族や、がんをはじめとする慢性疾患の患者、障がいのある人、原爆被爆者、原発事故被害者を含む災害被災者、公害被害者などへの差別や人権侵害の問題も健康権保障の視点から考えることが必要です。また、近年性犯罪に関する刑法改正もあり、性暴力についての議論も学生にとって関心事の一つかと思います。WHOでは、性暴力は深刻な人権侵害であるとともに、性と生殖の健康に関する問題でも、公衆衛生の問題でもあると捉えています。これも「健康権」に関する問題なのです。

たばこを嗜(たしな)む学生にとっては、世界的に厳しくなっている「たばこ規制」も「健康権」を考える上で気になる話題でしょう。実はWHOが作成した条約はこれまで一つだけで、それが「たばこ規制枠組み条約」です。その採択までには、たばこ産業で利益を得ている人々や地域とどのように折り合いをつけるかなど、大変な議論がありました。それでも、長年の議論の末、条約は2003年に採択、2005年に発効されたのです。

日本の健康を知るために不可欠なグローバルな視点

健康に関する諸問題で、世界で新たに議論されていることは何でしょうか?

現在、まさにWHOで協議を続けているのが「パンデミック条約」で、新型コロナウイルス感染症対応で生じた教訓を踏まえ、将来のパンデミックにいかに備え、対応するかが課題とされています。ただ、医薬品アクセスについて先進国と途上国の格差をどう埋めるかはなかなか折り合いがつかず、当初の予定を延長しての議論が続いています。

「たばこ規制枠組み条約」同様、健康に関わる問題のグローバルな法的枠組みを作るのはとても難しいのが実情です。国際政治の要素や経済的な要素も大きく絡んでいて、法的枠組みの必要性は認識されても中身をどうするかは、現在まさに課題となっている部分です。冒頭でも紹介した「グローバルヘルス法」の観点からの議論がより求められていると言えます。

最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。

今回はグローバルな観点からの話題も多くなりましたが、私自身は日本国内でのフィールドワークで集めたデータを研究調査の対象にしていて、保健医療福祉の現場や、被災地の調査などに参加しています。こうした国内の問題を考える上でも、やはりグローバルな基準を知っておくことで、日本の課題がよく見えてくることがあります。

私が若い頃に恩師から学んだ言葉に、「Think Globally、Act Locally(地球規模で考え、足元から行動せよ)」があります。1960年代の米国の環境学者ルネ・デュボスが提唱したスローガンですが、健康と人権を考える上でもこのフレーズが重要ではないかと考えています。例えば、戦争や紛争について何かしたいと思っても、学生の手には負えません。それでも、身近な健康や権利について見つめ直すことが大きな争いを防ぐためのファーストステップになり得る。そんな視点を日々の学生生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

棟居 徳子(むねすえ・とくこ)

社会科学総合学術院教授。中央大学法学部卒業、金沢大学大学院社会環境科学研究科修士課程修了、同博士課程修了。博士(法学)。立命館大学人間科学研究所ポストドクトラルフェロー、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部講師、金沢大学人間社会研究学域法学系准教授・教授を経て、2019年より現職。専門は社会保障法、国際人権法。

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

撮影:石垣 星児

画像デザイン:内田 涼

▼早稲田大学グローバルヘルス研究所シンポジウム 「日本とアメリカにおける性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」を2024年12月18日に開催します。詳しくはこちらを確認してください。