「多くの企業にヒアリングした行動力が早稲田らしいと評価されました 」

商学部 4年 大石 彩乃(おおいし・あやの)

戸山キャンパス 戸山の丘にて

中・高・大学生を対象にした金融・経済学習コンテストの日経STOCKリーグ。各参加チームが500万円をどのような配分で企業に投資するのかを決め、そのレポート内容を競います。2023年度に開催された第24回のコンテストでは、奥村雅史教授(商学学術院)のゼミ生チームが、大学・専門学校部門で部門優秀賞を受賞しました。チームのメンバーは、大石彩乃さん、鈴木脩太さん、田口輝さん、内藤彩さん(五十音順)の4人。667チーム中のトップという早稲田大学初の快挙を果たした背景には、早稲田らしい泥臭さと柔軟さ、4人それぞれの得意分野を生かしたチームワークがありました。今回は、チームを代表して大石彩乃さんに、コンテスト受賞までの過程について聞きました。

——第24回日経STOCKリーグに出場した経緯を教えてください。

財務会計を専門とする奥村ゼミでは、ゼミ活動の一環として、毎年3年生は全員このコンテストに参加することになっているんです。チームのメンバーは、4月に出席名簿順で4人ごとに分けて決められたので、初対面でのスタートとなりました。

日経STOCKリーグは、各参加チームが特定の投資テーマを実現するための株式ポートフォリオ(※)を提案するレポートを提出し、その内容を競います。投資家は会社の会計情報を見てどの株を買うか決めるので、私たちもこのコンテストに参加することで投資家目線で財務会計を勉強することができ、知見を深められるんです。

(※)日経STOCKリーグでは、500万円のうち、どの株の銘柄にどのぐらいの割合で投資するのかを決める

一緒にレポートを作成したチームメンバー。左から鈴木さん、内藤さん、大石さん、田口さん

——奥村ゼミではどのように勉強しているのですか?

ゼミに入ってからすぐ、日経STOCKリーグに提出するレポート作成の準備が始まりました。それと同時並行で『財務会計の理論と実証』(ウィリアム・R・スコット、パトリシア・C・オブライエン著/中央経済社)という本をチームごとに分担して解釈し発表する輪読を行い、ゼミ全体で知識を深めます。また、理論だけを学んでいては机上の空論になってしまうので、日経STOCKリーグを通してこれらの理論がどのように社会に適用できるのかを検証します。

レポート作成において、困ったときには奥村教授からアドバイスを頂きますが、基本的には私たち学生の自主性を尊重してくれるので、自分たちで考える力が培われたと思います。4年生になると、3年生で学んだことを踏まえて個人で卒業論文を執筆します。

——今回受賞したレポートの内容について教えてください。

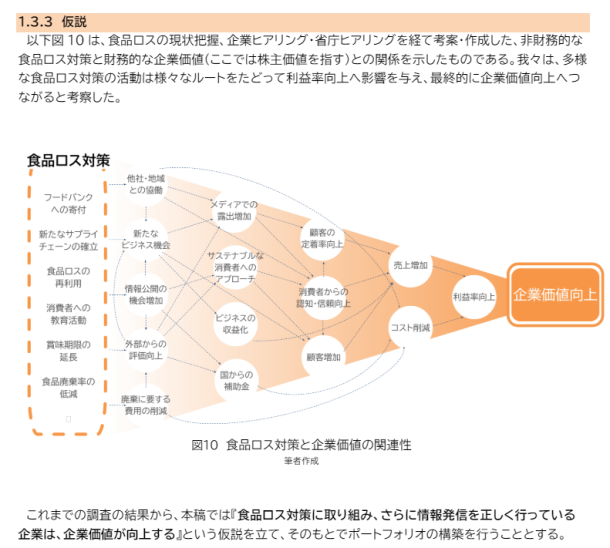

投資テーマは自分たちで設定します。私たちのレポートの題名は『食ロスですッ!』で、社会問題である食品ロスに取り組んでいる企業は株価が上がるのではないかという仮定の下でレポートを作成しました。まず取り掛かったのは、食品ロスの問題について日本ではどのような取り組みが行われているのかという現状分析です。次に、約4,000社ある上場企業の中から、企業の絞り込み、すなわちスクリーニングを行いました。スクリーニングの第一段階では食品ロス削減を掲げている会社を抽出し、第二段階では、食品ロスに対してどのような活動を行っているのかを企業のWebサイトなどを見て調べ、第三段階では、投資に対する利益がどのくらいあるかなどの観点から点数化をし、最終的に20社に絞り込みました。

また、スクリーニングと並行して食品ロスを掲げる企業が実際にどのような対策を行っているのかを調査するために、スクリーニングの第二段階で絞り込んだ企業35社にヒアリングを依頼しました。ご快諾いただいた8社の企業に実施できたほか、食品ロス削減に関わりのある省庁として、環境省、農林水産省、消費者庁にもヒアリングにご協力いただくことができました。

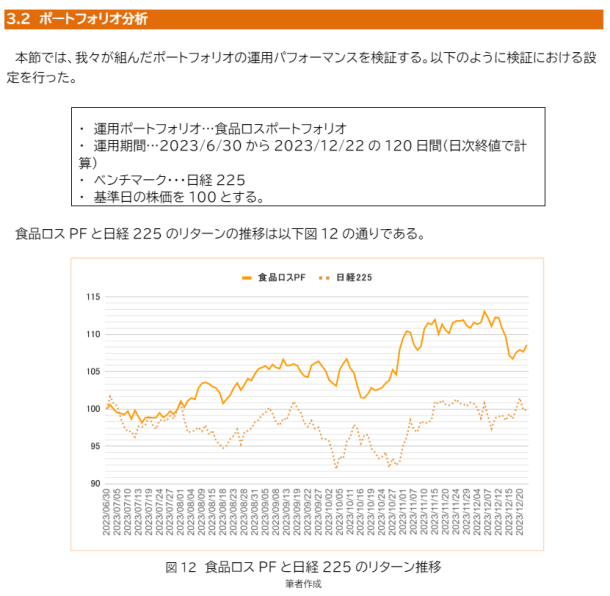

そして、ヒアリングで得た企業や省庁の食品ロスへの取り組み内容を参考に、全てのスクリーニングで絞り込んだ20社に対する投資額の配分を決めました。リスクが少なくなるように、業績が安定している企業に多く配分することが一般的ですが、そうすると大企業に投資額が偏ってしまい、同じように食品ロスに積極的に取り組んでいるベンチャー企業への配分額が少なくなってしまいます。そこで、500万円のうち250万円を全ての企業に均等に振り分けて、残りの250万円は業績に合わせて投資額を各企業に振り分けることでこの問題を解決しました。このように、単純な割合で配分するのではなく柔軟に考えることで、他のチームとの差別化が図れたと思います。

画像左:学術的な因果関係が分かっていない食品ロス対策と企業価値の関係について、大石さんたちが独自で作成した関係図

画像右:大石さんたちが構築したポートフォリオのパフォーマンス(投資における運用成果や運用実績のこと)と日経平均株価(日経225)のパフォーマンスを比較したもの。日経225よりもいいパフォーマンスであることを示している

——どのような点が評価され、受賞につながったと思いますか?

主催の日本経済新聞社と協賛の野村ホールディングスの審査員の方々には、「ヒアリングの多さが、泥臭くて早稲田らしいね」と、評価していただきました。理論に重きを置く大学が多い中で、私たちはたくさんの企業や省庁にヒアリングしてレポートを作成したので、自分たちで情報をつかみにいく行動量の多さが、早稲田らしい「泥臭さ」として受け入れられたようです。

zoomによる企業へのヒアリングの様子。右が大石さん

ヒアリングの多さの他にも、調査・分析の丁寧さ、レポートのデザインや文章の読みやすさも評価していただいたのですが、そこにはメンバーそれぞれの強みが現れているんです。例えば、リーダーの鈴木さんは得意なデータ分析を、文章を書くのが得意な田口さんは執筆を、デザインが上手な内藤さんはレポートのデザインを担当しました。私は早稲田祭運営スタッフの渉外部門で活動していたこともあり、外部とのやり取りが得意だったので、企業へのアポ取りやヒアリングを中心に担当しました。それぞれの得意分野が違い、そこがうまくかみ合った4人だからこそ受賞できたと感じています。

——レポートを作成するにあたって、苦労したことはありますか?

株式投資という大枠の中でどのようなテーマに着眼するか、投資テーマを決めるのにとても時間がかかりました。4人がやりたいと思えるかっこいいテーマを探し何度も案を出し合った結果、食品ロスは、2019年に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が執行され日本国内でも大きく取り組む動きがあり、私たちにとってもとても身近な話題なので、テーマとして選びました。目新しいテーマではありませんが、その代わりレポートの内容を充実させて勝負しようと、やる気は高まったんです。

メンバーそれぞれがサークルの幹事長をやっていたり、資格の勉強や就職活動をしたり、私は大学院進学のための勉強をしていたので、レポート提出までの期間はとにかく忙しい時期でした。そこで、お互いがタスク管理できるエクセル表を作成し進捗状況を可視化することで、滞りなくレポート作成が進められるよう工夫しました。

大石さんが作成したメンバー同士でタスク管理ができるエクセル表

一人一人が真剣に取り組んだからこそ、方向性や熱量の違いでチーム内で行き違いもありましたが、話し合いを重ねることでお互いをより理解できるようになり、以前よりも密にコミュニケーションが取れるようになったと思います。

また、多くの企業へのヒアリングは本当に大変でしたが、これまで社会人の方に企業内部の取り組みについて直接伺うことがなかったので、とても貴重な経験となりました。ヒアリングを引き受けてくださった企業の皆さんが私たちのことにも興味を持ってくれたので、とてもうれしかったです。

——最後に、今後の展望や早大生に向けてメッセージをお願いします。

私自身は、学部と修士の学位を5年間で取得できる「学部・修士5年一貫修了制度」を利用して大学院進学を目指しているので、奥村ゼミや今回のレポート作成で学んだことをもっと探究していきたいです。

深い専門知識があったわけでもない私たちが賞を受賞できたのは、惜しまず協力してくれる教授や切磋琢磨できる仲間がいる早稲田という環境だったからです。一人一人のポテンシャルを発揮できる環境が早稲田にはあるので、本気でやりたいことの一つに勉学を取り入れれば、より充実した学生生活になると思います!

大隈講堂を背景に、奥村教授とチーム4人の集合写真

第875回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

教育学部 3年 渡辺 詩乃

【プロフィール】

大阪府出身。都立国立高等学校出身。趣味は散歩。1年生のころから馬場歩きを継続し、飲食店の新規開拓をしているそう。お勧めのお店は「Café Cotton Club」。早稲田ポータルオフィスで学生スタッフを務めている。

奥村ゼミのX:@okumura_seminar

奥村ゼミのInstagram:@okumura_seminar