「大脳オルガノイドと再生医療の研究に加え、ビジネスにも注力しています」

大学院先進理工学研究科 一貫制博士課程 4年 佐藤 由弥(さとう・ゆうや)

50号館(先端生命医科学センターTWIns)にて

2023年11月、生物学の国際論文誌『BMC Biology』で大脳オルガノイドに関する研究の成果を発表した佐藤由弥さん。大脳オルガノイドとは、ヒトの脳の機能と構造を模倣したミニ人工脳のことで、再生医療や新薬の発見に寄与できると注目を集めています。今回佐藤さんは、大脳オルガノイドの作製手法で見過ごされてきたさまざまな課題を明らかにしました。さらに会社の経営も手掛けており、将来は科学への見識をベースに、再生医療のバイオテクノロジー分野に力を入れてビジネスを展開したいと話します。オルガノイド研究に取り組むことになった経緯や現在の研究内容、将来設計などを聞きました。

――先進理工学研究科に進学した理由を教えてください。

高校生のときに『Dr.STONE』(集英社)という、主人公が科学の力を使いながら文明を創り上げる漫画に出合い、漠然と科学者への憧れを抱きました。中でも化学に興味を持って早稲田大学に進学し、勉強していたのですが、未知の領域が多く残る生命科学に次第に引かれるようになりました。将来は生命の神秘を解明して、社会に大きなインパクトを与えたい。ただ、医療という難しい領域でビジネスをするためには、現場の事情を理解するための基礎知識が必要になる…。そこで、まずは先進理工学研究科へ進学し、知識を深めることにしました。

先進理工学研究科では、朝日透教授の研究室に所属する。研究室メンバーとの1枚

――2023年11月に『BMC Biology』で発表した論文で扱った「大脳オルガノイド」とはどのようなものですか? また、この研究に取り組むことになった経緯も教えてください。

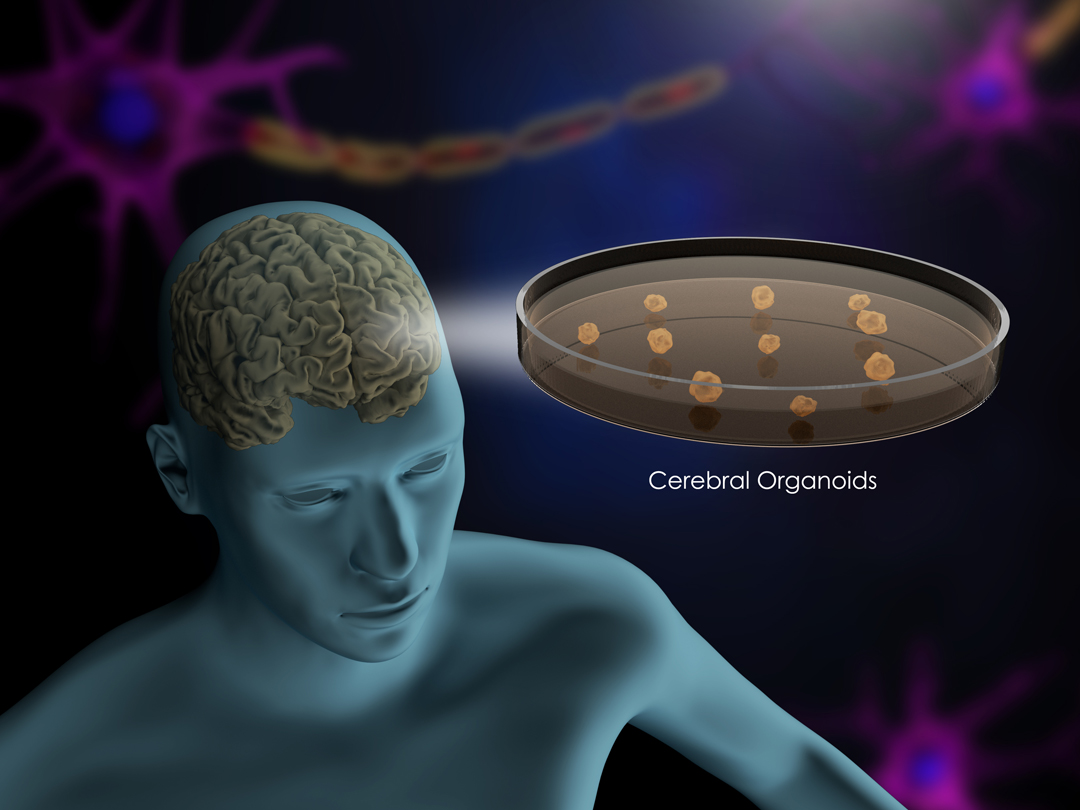

大脳オルガノイドとは、iPS細胞から作った細胞の集団によって構成され、実際に大脳の機能を持つミニ人工脳のことです。これを利用すれば、ヒト特有の脳の発生過程や疾患を解明したり、生きている人への投与が難しい研究段階の薬剤の有効性を検証したりできるなど、多様な応用方法があり、その可能性に私は強く魅せられました。

大脳オルガノイドのイメージ図。右のシャーレの中にある塊一つ一つがオルガノイド ©Elizabeth Di Lullo

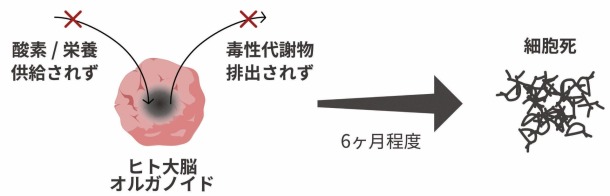

しかし、大脳オルガノイドには機能する血管が無く、酸素や栄養素の運搬や毒素の排出がされないため、数カ月で死んでしまうという課題があります。これを解決すべく、血管を構築するための「血管化手法」が今まで多数提案されてきましたが、どれも不十分なものでした。そこで私は、これまでの膨大な研究データを比較することで、現状の手法で作られた脳血管と、実際のヒトの脳血管の機能を分析し、それぞれの手法の特徴や課題などを明らかにしようと試みました。

――本研究によって、大脳オルガノイド作製にどのようなインパクトを与えたと思いますか?

狙い通り、これまで乱立していた各血管化手法の特徴を明らかにし、この分野に一石を投じることができました。また、手法が多く存在するが故に、オルガノイド作製は既に成熟した分野だと帰着されがちでしたが、実際の脳血管の機能に遠く及ばず、全く異なる手法を考える必要があると分かったんです。具体的には、血管構造を構成する細胞と神経の相互作用を生み出すこと、そして血液が自然に流れる還流可能な血管を作ることの2点が、「リアルな脳血管」を作る鍵になると示唆しました。

今回の研究で用いたサーバーと。サーバーは1から材料をそろえて手作りしたそう。右が佐藤さん

――では現在も、大脳オルガノイドを主要なテーマとして研究を進めているのですね。

実はそれに加え、再生医療の研究にも注力していて。というのも私には、人々が無料で医療を受けられる世界を作りたいという大きな目標があり、その達成のためには移植と再生の2つの面からのアプローチが欠かせないと考えているんです。オルガノイド研究を発展させて人工臓器を作り、治療が不可能な臓器と代替する、一方で再生医療も発展させて、そもそも治療が行える範囲自体を広げる…そんなイメージを描いています。

再生医療研究については、福井大学と共同で、老化によって脳血管がどのように変化するのかに着目して実験しており、老化因子の正体が徐々に明らかになってきました。

学会発表での一コマ。学会では研究者に声を掛け、共同研究をしたいと依頼することもあるそう

――ところで、「医療分野で社会に大きなインパクトを与えたい」という思いが進学の理由だと話していましたが、ビジネス分野ではどのような取り組みを行っていますか?

現在は、株式会社MEMORY LABという会社を立ち上げ、パートナー/プロジェクトマネージャーという役職に就いています。サイエンスとは何かを企業に分かりやすく伝えることで、科学技術を経営戦略に反映するサポートをするのが主な業務内容です。

専門的な研究って一般的には理解しづらいですよね。私は、研究者の間だけで留まってしまいがちな最新の科学技術を、現実の社会で応用していかなければもったいないと思っていて。だから研究者として第一線で走りながら、企業人として科学技術を社会に還元する活動もしているんです。

――将来の展望を聞かせてください。

まずは良質な血管を持つ大脳オルガノイドを作成し、アルツハイマー病や脳梗塞などの治療法を探索するのに利用できるようにしたいです。そして同じく注力したいのは再生医療の分野。飲むだけで手軽に若返りができるような薬剤を提供する事業を立ち上げたいですね。「何歳?」「1000歳!」といった会話が当たり前にできる、「人が老いない、死なない世界」を作るべく、まい進していきます。

第870回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 浮谷 雛梨

【プロフィール】

早稲田実業学校高等部卒業。特技は少林寺拳法。日々の研究の息抜きとして、休日にサイクリングをして山手線の周りを一周したり、キャンプに行ったり、アニメや漫画といったサブカルを楽しんだりするそう。