「数理的に正解の選択をしても、必ずしも結果につながらないところが麻雀の面白さ」

商学部 5年 児玉 芳武(こだま・よしたけ)

大学院教育学研究科 修士課程 1年 浅井 啓(あさい・はじめ)

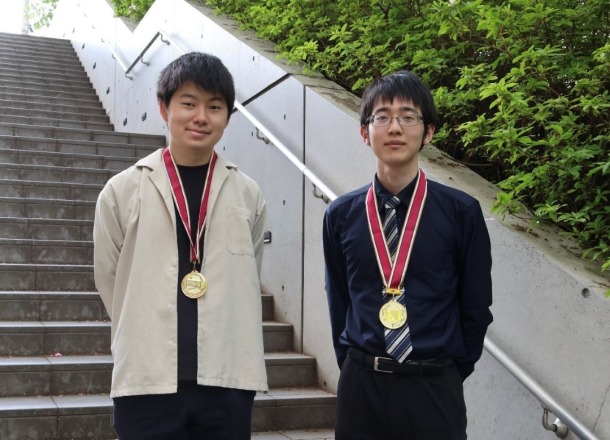

早稲田キャンパスにて、学生麻雀選手権の優勝メダルをかけて。(左から)児玉さん、浅井さん

2024年2月に行われ、18歳以上の学生麻雀ナンバーワンを決める大会である第28回青雀旗争奪学生麻雀選手権で見事優勝し、「高倉一門」というチーム名で学生日本一を勝ち取った児玉さんと浅井さん。全国522名の参加者の中から予選を勝ち抜き、激戦の準決勝、そして決勝を制した2人ですが、実は予選を勝ち抜いたのはこのペアではなかったという裏話も。大学4年間麻雀に打ち込みながら、学業と両立してきた2人に、麻雀の魅力や優勝した秘訣(ひけつ)、今後の展望などについて聞きました。

――麻雀を始めたきっかけを教えてください。

児玉:高校3年生のときに友人に勧められて、ネット麻雀から始めました。大学に進学後、早稲田麻雀部(※)の、「飲まない・吸わない・賭けない」というマイルストーンの紹介文を見て、その方針に引かれて、入会しました。

浅井:元々麻雀のネット配信を見るのが好きで、その影響で大学1年生の秋からネット麻雀を始め、それが楽しかったので2年生の春から早稲田麻雀部に入会しました。僕の方が後から入ったので、同学年なのですが「児玉先輩」と呼んでいます(笑)。サークルは学外の雀荘で活動しているので、実はこうしてキャンパスで会うのは初めてですね。

(※)早稲田大学非公認サークル。火曜日と金曜日に高田馬場の「雀荘ふじ」で活動をしている。

ネット麻雀の画面。リアルの麻雀とは異なり、デバイス上に記録に残るところがネット麻雀の大きな特徴

――麻雀の面白さはどこにありますか?

浅井:麻雀は牌(ぱい)を14枚揃えてアガると(トランプなどのアガリと同じ)点数を獲得し、最終的な合計点を競うゲームです。数理的には正解の選択をしても、それが必ずしも結果につながらないところが面白さだと思います。自分が打った麻雀の対局を見返し、良し悪しを検討して見つけた最善手を打ったとしても、結果につながらなかったり、逆に迷いながら打った手がたまたまうまくいったりします。

児玉:僕も同じで、麻雀は確率や期待値を追い求める部分と、運で決まる部分の相反する要素があるので、真面目に追い求めたら突き詰められる反面、運だけで勝敗が決まる場面があるところにハマりました。

――第28回青雀旗争奪学生麻雀選手権(学生麻雀連盟主催)では「高倉一門」というチーム名で出場していますが、名前の由来を教えてください。

浅井:僕たち早稲田麻雀部の1年先輩で、麻雀のプロとして活躍している高倉拓馬さん(社会科学部卒) の苗字を勝手に拝借しました(笑)。麻雀の世界では有名な人で、僕たちが麻雀を一番よく教わっているので、尊敬の意味を込めています。

児玉:高倉さんの代から、麻雀に慣れていない人もどんどん受け入れていこうと麻雀部全体で努力していて。麻雀部の雰囲気を開放的に新しくつくり替えたのも高倉さんなんです。

高倉さんとの一枚。(左から)児玉さん、高倉さん、浅井さん

――優勝した第28回青雀旗争奪学生麻雀選手権を振り返っていかがですか。

浅井:この大会はペアで出場しますが、試合には一人ずつ出てその合計スコアを競います。実は僕と児玉先輩のペアは一度予選落ちをしてしまったのですが、予選は異なる会場であれば同じ人が何回も出られるんです。そこで、僕は早稲田麻雀部の部長とペアを組み、別の会場で予選を突破しました。ですが、部長は他のペアとも予選を突破していたために僕とは出場できなくなって。急遽児玉先輩を誘って、準決勝から部長の代わりに出てもらったんです。準決勝を通過した後、決勝はファーストステージ(1人2ゲームずつ)とファイナルステージ(代表者1名が1ゲーム)の2部制で、児玉先輩にファイナルステージを任せました。

児玉:ファイナルステージはとても運が良かったですね。ファイナルステージの後半戦が始まった時点では、優勝確率が5パーセントもないぐらいだったのですが、最後3連続でアガって同点になりました。同点の場合、追いついた方が優勝というルールだったので、ギリギリで勝ち取った優勝でした。

浅井:僕は見守っていたのですが、ファイナルステージの前半戦が終わった時点で優勝は厳しいかなと見ていました。暫定1位のチームとの差が大きく開いている状況のまま、児玉先輩が南場(1ゲームの後半戦)の親番(アガリ点が1.5倍になること)を見落としてしまったので、残り限られた局数で勝つのは難しいと思っていたら、針の穴を通すようなアガリのラッシュで勝負を決めて、すごかったです。

青雀旗争奪学生麻雀選手権優勝時の写真。赤い旗を持つのが浅井さん、優勝賞品の全自動麻雀卓の商品パネルを持つのが児玉さん。早稲田麻雀部は非公認サークルのため部室がなく置く場所がないので、麻雀卓は準優勝の名古屋工業大学に譲ったそう

――児玉さんは共同論文が早稲田商学学生懸賞論文の優秀論文賞に選ばれ、また浅井さんは大学院に進学と、それぞれ学業にも力を入れてきたと思います。麻雀と学業の両立で苦労したことや、忙しい日々の中でも優勝できた秘訣はありますか?

児玉:僕は進路選択と麻雀との両立で苦労しました。大学院へ進むか、就職をするかギリギリまで迷っていた上に、卒論も書いていたので、ここ1年は全然麻雀をやれてなかったんです。そんな状況でも優勝できたのは、3年生までの積み重ねが大きかったと思っています。4年生になってからはいろいろな人にアドバイスをもらうようにしたり、麻雀AIを活用したりして、少しずつ勉強していました。

浅井:僕も、教育実習、大学院に進学するための勉強、卒論執筆があったので麻雀を打つ時間は相当減りました。個々人では僕たちより麻雀の実力がある学生は多くいますが、僕たちの強みは二人とも大会経験が豊富なこと。これがチームとしての強さになり、優勝できたのだと思います。

――今後の活動の展望について教えてください。

児玉:麻雀は趣味として続けていきたいと思っています。僕は9月に就職をするので、早稲田麻雀部には卒業後も顔を出して後輩の育成に力を入れ、勤務先では少しでも麻雀に興味のある人がいれば教えたいですね。

浅井:僕は大学生活があと2年あるので、学生麻雀連盟のプレーヤーとして大会を盛り上げていきたいです。そして、大会で活躍できるような人材を早稲田麻雀部からたくさん輩出できるように、後輩に惜しまずアドバイスをしていきます。また、円滑なゲーム進行のためにはお互いの気遣いが必要なので、部全体のマナー・技術の向上を目指し、いろいろな人が麻雀を楽しめる環境をつくって麻雀の裾野を広げたいですね。

取材後、青雀旗争奪学生麻雀選手権の優勝トロフィーを持つ二人

第872回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

教育学部 3年 渡辺 詩乃

【プロフィール】

児玉 芳武:東京都出身。早稲田大学本庄高等学院卒業。中学生までハワイ、メルボルン、シンガポールと海外に在住し、高校時代は卓球部とかるた部に所属。趣味はポーカーと将棋。

浅井 啓:愛知県出身。滝高等学校卒業。高校時代は陸上部に所属し、国語の教員を志望して、教育学部国語国文学科に進学。国の重要無形民俗文化財である、愛知県の犬山祭りで笛の奏者を務める。

早稲田麻雀部X:@wasedakmc2014