自宅に掘った井戸。写真と共に解説も付けてみました

理工学術院教授 門間 聰之(もんま・ としゆき)

早稲田大学理工学部卒、理工学研究科修了、博士(工学)。早稲田大学理工学部助手、米国ミネソタ大博士研究員を経て早大教員。専門は電気化学。電池およびセンサ材料システム開発と電気化学測定法開発

折に触れて、自己紹介欄に趣味を問われることがあります。そのたび、何を書くのが良いのか、悩みます。5年、10年と何かを追求するという点では、面白い対象を研究していますが、業務となってしまい、趣味とは言えません。ただ内容は毎回異なりますが、数カ月~数年の単位で、興味を持ち没頭しているもの・事柄があります。

思い起こせば、水槽のろ過器の原理を勉強し自作・改良しつつメダカやヌマエビのふ化、養殖をしたり(数年)。多くの日本国民が環境中放射線量に関心をもった時期には、霧箱について調べ、自宅にある物で試作してみて、ライン状の霧ができることを実際に見てみました(2週間?)。他にもいろいろ変遷はしていますが、基本的には、「なぜだろう? どのように作動しているのだろう? 本当にそうなっているのか?」と興味を持った事柄は調べてみて、自分で試してみたくなると、やってみる・自作してみる、ということを続けています。

さて、霧箱で遊んだ後、計画停電が実施される中、ガソリン発電機を買ったついでに、分解整備と勝手に言い訳しながら昔自動車教習所で習ったキャブレターの仕組みの復習をしていたころ、都内の上水にいくばくかの放射能が混入しているというニュースも流れていました。インフラが止まるような災害時には、自宅にエネルギーだけでなく、水の確保も大事と思いこんだ私は、井戸に興味を持ちました。

井戸について、インターネット上の情報を眺めていると、井戸を自力で掘った方が執筆した本があることを知り、運良く近くの図書館で借りることができました。本を読み、また先達(せんだつ)の情報をいろいろ収集することで地面の掘り進め方への理解を深めるとともに、地下水の存在する条件を知り、自分の居住している土地について、数万年前以降の成り立ちや周辺の湧き水の存在している場所の標高を調査したり、手持ちおよび公開されている柱状図から、自宅の三坪ほどの箱庭も、掘れば地下水が出るはず、と考えたりしました。

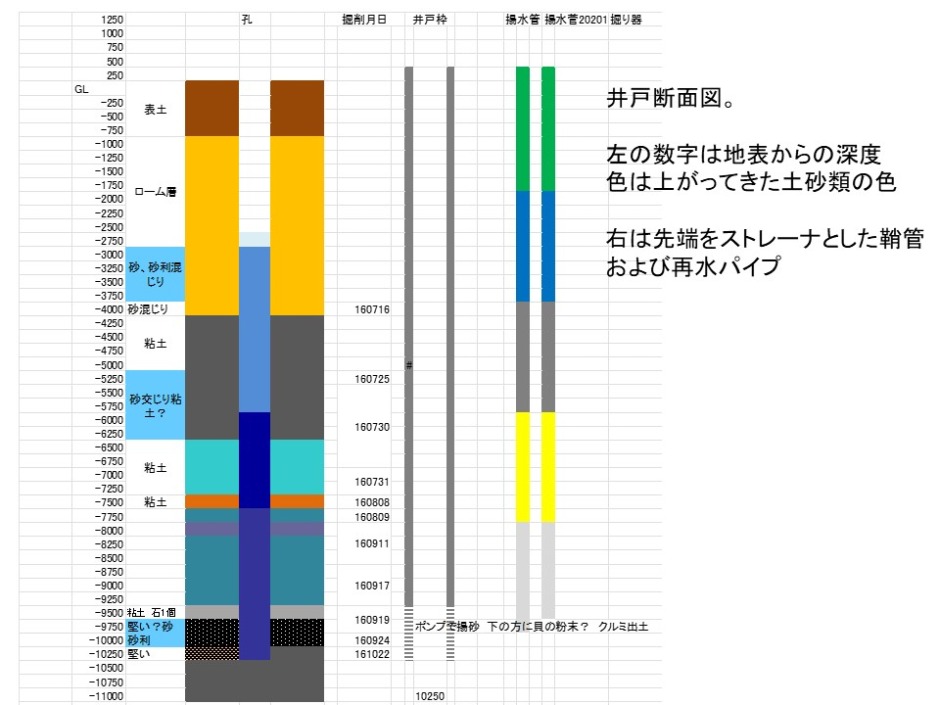

土を垂直に何メートルも掘り進める堀器は、PVC(塩ビ)のパイプと異径管を買ってくれば作れそうと分かり、塩ビの接着について学んで掘り器を試作し(構想、資材集め、作製に2週間程度)、庭に直径89mmの孔を掘り始めました。掘る過程は単純作業の繰り返しで、いろいろなことを考えられる時間でもありました。時折起こる、資材や道具の落下事故では、一瞬焦った後、この細く深い穴の底からどうやって取り出そう、とパズルのように毎回頭をひねりつつ小道具を作ったりして対応したのも、楽しい時間でした。

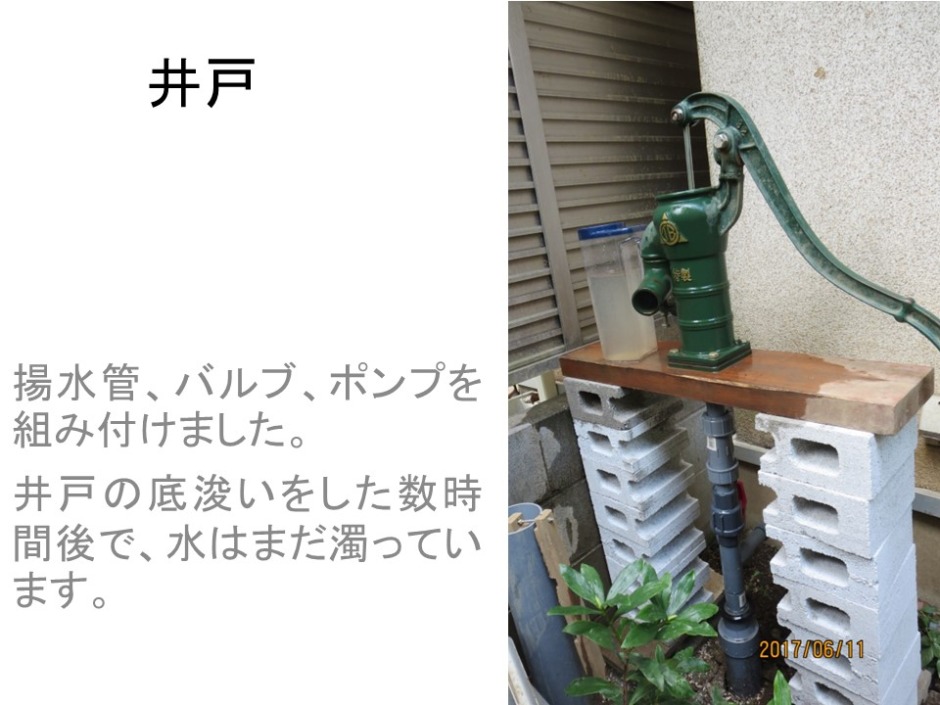

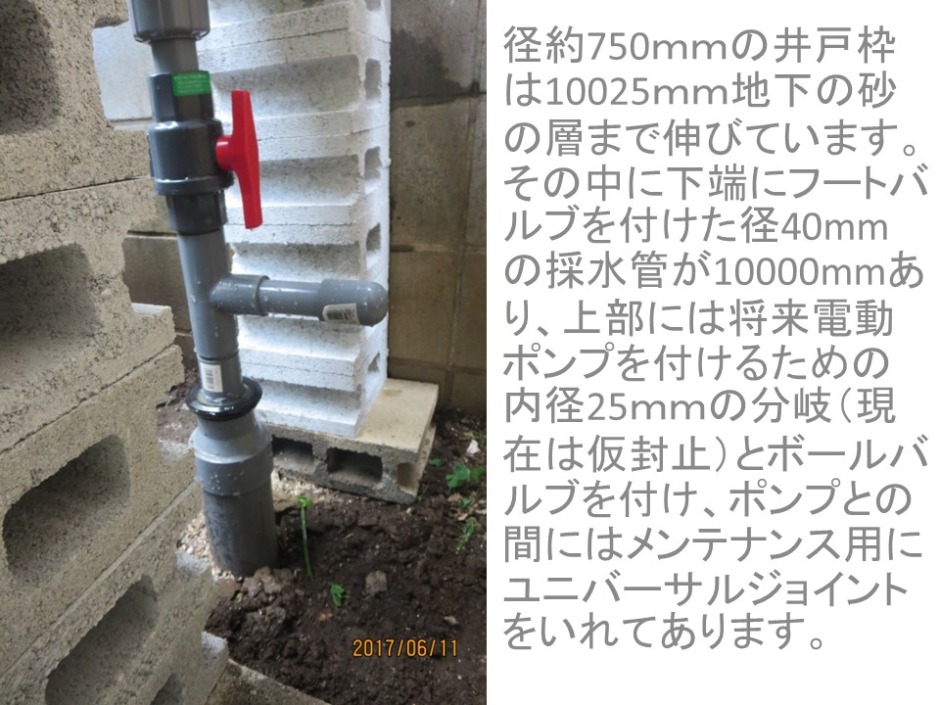

週末の数時間の作業を晴耕雨読で何度かこなし、表土から関東ローム層へと順調に掘り進んだ後、急に掘れなくなりました。何度も試していると、粘土状のものが上がってきました。「やった、粘土だ!」と喜び、昔ながらの手押しポンプを購入。パイプを接続し、呼び水をしたポンプの柄を何度か上下に動かすと初めは泥水、何度も上下していると次第に色が薄くなってきました。そこで欲の出た私は、粘土の下の地下水を目指そうと、粘土をかき出すべく、掘り器を改良して奮闘。そのうち、上がってくる粘土の色が黄土色から緑青色へと変わりました。職場は便利なもので、学科内の粘土に詳しいはずであろう教授にその色について報告すると、瞬時に考察が返ってきて私もすぐに、地下は還元雰囲気なのかと納得、など楽しみつつ、なんとか粘土層を突き抜け、砂利や砂が上がってくるようになりました。

初夏に始めたプロジェクト、というか大人の泥遊びでしたが、寒い時期はさぼっていたのでいつの間にか一年がたち、作業再開すると砂利や砂があまり上がってこなくなり、ついに硬い層になって掘り進めなくなりました。途中から電動井戸ポンプも導入し、ポンプから蛇口へと配管を施工、その完成時は一人で自分に乾杯しました。

保健所に相談し、水質検査の結果、煮沸または簡単な消毒で飲用可とわかると、井戸掘りへの興味は急速に薄れ、単に便利なものとして使っています。ポンプの電気代以外はかからず年間を通して水温16℃程度の水として、夏の散水、たまの積雪の融雪にも使いますが、淡水魚水槽の水換えにはそのまま使え、重宝しています。加えて、遊びとして、夏の暑い日にエアコン室外機への散水や坪庭でのドライミスト散水なども。今後メンテナンスとして浚渫(しゅんせつ)するときには、友人に貸してある掘り器を返してもらわないといけないと思っています。

この泥遊びプロジェクトの中で、簡単な木工をした他、民法第237条や日本の国土の成り立ちを勉強しました。今机の上には、砂利層を掘っている時に上がってきたクルミの殻があり、質量分析器(MS)を使って年代測定をしたいと、時折思うことも。

人は皆、興味を持ったことをよく知ったり、理解したり、行ってみることは好きだと思います。何事にも興味をもったらぜひ、納得いくまでとことん掘り進めてください。楽しいですよ。