現代選挙論【社会科学部設置科目】

政治経済学部 4年 鳴海 太郎(なるみ・たろう)

「政治」というとどんなイメージを抱きますか? 大切なものだけれども、何だか難しい、カタい、分かりにくい…。一方で、他人にはなかなか聞きにくいけれど、政治についてしっかりと理解したい! 一人の大人として、政治のことをもっと知りたい! という人も多いのではないでしょうか。

「政治」というとどんなイメージを抱きますか? 大切なものだけれども、何だか難しい、カタい、分かりにくい…。一方で、他人にはなかなか聞きにくいけれど、政治についてしっかりと理解したい! 一人の大人として、政治のことをもっと知りたい! という人も多いのではないでしょうか。

そんな政治を、私たちにとって最も身近な政治参加ツールである「選挙」からアプローチして理解していく授業が、遠藤晶久先生(社会科学総合学術院教授)の「現代選挙論」です。この授業では、選挙についてはもちろん、政党、候補者、メディア、そして私たち有権者がどのように選挙に関わり、政治を作り上げてきたのかを学ぶことができます。

例えば、1950年代、テレビという新しいメディアが普及し、アメリカ大統領選挙の在り方を変えたり、1990年代のデータでは、日本で政治家に立候補するまでのキャリアについて、男性は議員秘書や官僚など固定化されたルートが多いのに対し、女性は医療関係者や大学教員など多岐にわたる傾向が見られたり…。選挙の歴史的背景から政治を見てみると、知らないこと、気付かなかったことがたくさんあり、毎回楽しく授業を受けていました。

『イデオロギーと日本政治―世代で異なる「保守」と「革新」 』遠藤 晶久/ウィリー・ジョウ著(新泉社)。授業で紹介された、先生の著書。各世代の考えが分かりやすいです

特に私が印象に残っているのは「シルバー民主主義」についてです。世間で目にする「投票率が高い⾼齢層が、若者から利益を奪っている!」という言説を、イメージにとどめず実証的に分析したところ、シルバー民主主義を立証する分析結果は得られなかったそうです。普段メディアなどから得る情報とは違い、学問として選挙を学ぶことで、今まで何となく分かっていたような気になっていた政治をより多面的に見ることができるようになりました。

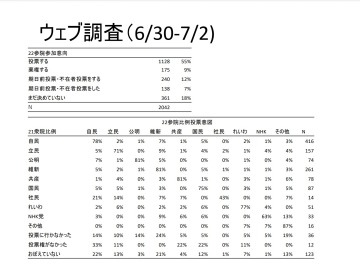

また、政策に関する質問に答えることで、どの候補者や政党が自分の考えと近いかを調べられる「ボートマッチ」というインターネットサービスを利用して、日本の政党間の政策対立軸について考察したり、授業期間内に行われた日米の選挙結果について取り上げたりと、リアルタイムで進行する政治現象を授業で扱い、実感を持って授業を受けることができました。実際に私はボートマッチを参考にして、選挙に行き、投票してきました!

どこか難しく、仰々しいものに感じる「政治」。でも、この授業を通じ、政治は私たちみんなが参加できる「選挙」から始まることがよく分かりました。「現代選挙論」は、私たちがこれから有権者としてずっと向き合う「選挙」への参加の第一歩として本当にぴったりです!

画像左:選挙の際参考にした、毎日新聞ボートマッチ「えらぼーと2022」。各党の考えが整理されています

画像右:授業で使用したスライド。投票日の次の回には、選挙直前の投票意向調査の内容を振り返るなど、最新の選挙データや選挙に関する調査研究も学びます