社会問題ってなんだか敷居が高い…そう思う早大生も多いかもしれません。「教えて! わせだ論客」では、社会が抱える特定の問題に着目し、4人の教員からそれをひもとくヒントを教えてもらいます。

2023年度のテーマは「平和をどう守る?」。ロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ問題などで世界情勢が不安定になる中で、あらためて平和とは何かを考えます。ラストを飾る4人目のゲストは、フィールドワークを主軸に平和構築論や国際協力論を研究している山田満教授(社会科学総合学術院)です。先生が考える平和とは何か、そして平和を守るために必要な視点についてお話しいただいた前編に引き続き、後編では平和のためにできることや早大生へのメッセージなどを伺いました。

山田先生、学生たちは、どうすれば平和に貢献できるでしょうか?

国際社会における平和に関わる課題は、戦争や紛争だけでなく、貧困や飢餓、教育や健康へのアクセス、差別や弾圧、気候変動を含む環境問題など複雑化しています。もちろん解決する糸口は一つではありません。どの分野でもまず興味関心を持つことが、結果的に平和構築につながっていくはずです。

グローバル化が進む国際社会が直面している“複合危機”

長年にわたり世界各国でフィールドワークを行ってきた山田先生は、今の世界情勢をどう見ていますか?

私が学生だった1970年代の頃と現在の国際社会とが明確に異なる点は、グローバル化です。当時、パスポートを持ち国家間を自由に移動できる人は限定されていましたが、今では当たり前のように多くの人が国を超えて往来しています。国際的な経済の相互依存関係が進展したからでしょう。大ざっぱに言えば、かつては個々の国が直面する問題は、その国自身で解決することも可能だったのですが、今では問題そのものが複雑化し、国境を超えるようなものになっています。

例えば、先進国と開発途上国との間で問題視されてきた貧困格差の問題は、依然として解決を見いだしていない一方で、今や先進国や新興国の国内での相対的な貧困問題として顕在化しています。また新興国を中心に新たな中間層が増加していますが、他方で貧困層は変わらず取り残されているのが現状です。先進国でも、圧倒的な経済力を持つ富裕層と、雇用が不安定で低賃金の労働者という二極化が進んでおり、こうした不平等の顕在化が、米国でのトランプ政権の誕生や英国のブレグジット(EU脱退)にもつながっていると思われます。

さらには、気候変動の影響も忘れてはいけません。難民問題を例に見ても、昨今は紛争でなく洪水や干ばつといった自然災害によって故郷を追われる人々が増加傾向にありますし、今後海面上昇によって居場所を追われる難民も多く出てくるでしょう。このように、グローバル化とともに国際社会の課題が多様化かつ複雑化していることを実感しています。さまざまなリスクが絡み合い連鎖する、いわゆる複合危機です。

想像力を養うことが平和構築への第一歩になる

そんな現況において、私たちが平和のためにできることを教えてください。

1970年代、私がアジアの国々に行くと、日本といえば「HONDA」や「TOYOTA」などの好調ぶりから経済発展のイメージが強かったのですが、今では「平和の国」だね、と言われます。われわれ自身が自覚する機会は少ないかもしれませんが、第二次世界大戦後以降紛争のない国、憲法で平和主義が定められている国というブランドが、確かに日本にはあるのです。ただし、それは言うまでもなく神様から突然ぽんと与えられたものではなく、歴史的な経緯と国際関係における日本の役割という政治的背景があって作り上げられてきたイメージです。

だからこそ、平和をつくるためにどうしたらいいのか一人一人が責任を持って考えなければいけないと思います。まずは当事者として平和の意味や構造を知ることが重要です。なぜ日本は平和といわれる状態を維持できているのか。その構造やプロセスを理解しようとしなければ、平和は“絵に描いた餅”になってしまいます。

そして、世界で起きている複合的な危機を理解するには、可能な限り現場に足を運んだり、当事者の話に耳を傾けたりする努力が必要です。そのため私のゼミや授業では、学生のみなさんにできる限りフィールドワークを経験してもらうようにしています。

2012年8月、カンボジアへのフィールドワーク

写真左:内戦後の地雷問題に関する研修に参加する「紛争解決論実習」の履修学生

写真右:同国は世界有数の対人地雷埋設国家であるが、地雷処理が追い付かないため注意喚起のための旗が至る所に立てられている

座学に加えて、現場での経験から平和を考えることも重要だということでしょうか。

学生をフィールドワークに連れて行く理由は、想像力を養ってほしいからです。今や手元のスマホで検索すれば、各国の歴史や紛争の事実関係について知ることは難しくないでしょう。ただし重要なのは、本当の背景を知ることです。現場を見ることでしか得られない情報や気付きは少なくありませんから、そこから想像力を働かせ、なぜそうなったのか、だから何なのかということをもう一度考えるのです。

現地や人々に寄り添う想像力は、課題に対する感受性を高めますし、より広く社会問題に関心を持つきっかけになります。もっと言えば、それこそが平和構築に向けた第一歩になると考えています。

国際社会が複合的な危機に直面している今、平和を守るために必要なのは、一人一人が自分にできる“何か”から始めていくことです。貧困や飢餓、教育や健康へのアクセス、差別や弾圧、気候変動を含む環境問題…複雑化する国際社会の問題は、それぞれが互いに影響し合い、複雑に絡み合っています。まずはどの分野でも良いので自分の関心領域に向かい合い、次に実際に取り組むことが、結果的に平和構築につながっていくはずです。

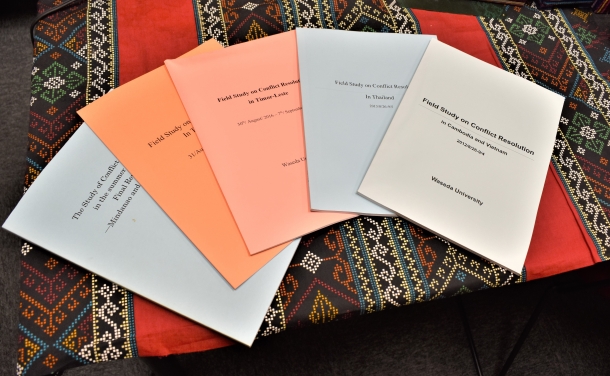

フィールドワークの参加学生が作成する報告書。現場で得た知識や気付きをそのままにせず、帰国後、グループに分かれてそれぞれテーマ設定の上、報告書を作成している

最後に、学生たちに向けてメッセージをお願いします。

「平和」というのは、地球公共財の一つであると言えます。例えば公園や信号は公共財ですが、われわれは税金などの何らかの対価を支払って、それらが成り立っていますよね。平和も同じで、それにタダ乗りしようとするフリーライダーであってはいけません。選挙に行って自分の意思を表明することは最低限ですが、日々の報道を見聞きしたら、その背景を想像してみてください。

フットワークの軽さや長期休暇のようなまとまった時間など、学生のみなさんには、学生ならではの強みがあります。ぜひそのアドバンテージを生かして、自分の関心領域から平和というテーマにアクセスしてみてください。

山田 満(やまだ・みつる)

社会科学総合学術院教授。博士(政治学)。専門分野は、国際協力、平和構築、国際関係、東南アジア政治。選挙監視活動(国際NGO、内閣府国際協力本部、外務省派遣)、JICA技術協力専門家、ODA評価主任などにも従事。著書に『平和構築のトリロジー:民主化・発展・平和を再考する』(明石書店、2021)、『「非伝統的安全保障」によるアジアの平和構築-共通の危機・脅威に向けた国際協力は可能か-』(明石書店、2021)など。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:布川 航太

画像デザイン:内田 涼

▼前編はこちら!