「早稲田小劇場どらま館」×「早稲田ウィークリー」による「演劇のはなし」のコーナーでは、「演劇入門」「誰にでも伝わることばで」をキーワードに、さまざまな分野で活躍する、演劇にゆかりのある早大出身者にインタビュー。演劇の魅力をお話しいただきます。今回のゲストは、劇団「てがみ座」を主宰し劇作家として活躍する一方で、2023年上半期のNHK連続テレビ小説『らんまん』を手掛け、脚本家としても脚光を浴びる演劇人・長田育恵さん(第一文学部卒)です。

長田 育恵(おさだ・いくえ)東京都出身。第一文学部卒業。劇作家・脚本家。日本劇作家協会戯曲セミナー研修課にて井上ひさし氏に師事。劇団「てがみ座」を主宰し、全公演の戯曲を担当するとともに、劇団四季のミュージカルやPARCO STAGEなど外部劇団の戯曲も執筆。近年は映画・ドラマなどのシナリオも数多く手掛ける。人間の心の機微を見つめた丁寧なせりふ、丹念に練り上げられた構成、スケールの大きな物語を描き出す筆力に定評がある

沈黙のシーンで衝撃を受けた、早大時代の原体験

テレビドラマに演劇、ミュージカル、時に能楽など幅広いジャンルの脚本を手掛ける長田さん。だが、大学に入るまではテレビドラマを見ることはほとんどなく、舞台鑑賞経験もゼロだった。

私は小説家を志し、文芸専修(1996年当時)に入りたくて早稲田大学を目指しました。子どもの頃は体が弱くて入院生活も長く、外で遊ぶことができなかった分、本を読むことが生活のベースに。そんな日々から、何か物語を書いて生きていけたらと小説家を夢見たんです。

なのに…、当時文キャン(戸山キャンパス)のスロープの真下にあったミュージカル研究会(以下、ミュー研)の人たちの踊りを見て、興味を持ってしまったのが全ての始まりでした。

ミュー研は、脚本・演出・振り付け・作曲・編曲の全てを学生たちで作ることが特色で、脚本は学年関係なく、自由投稿制。「物語が書きたい」という元々の衝動のまま、入会してすぐに脚本を書いてみたところ、それがその年の本公演に採用されたんです。

ただ、うれしさよりも「困った!」が先に来ました。当時のミュー研には「脚本を書いた者が演出を担当する」という伝統があったからです。

演技経験どころか観劇経験もゼロの状態で、脚本・演出担当になった長田さん。その窮地を救ってくれたのは、ミュージカル研究会の「縦と横のつながり」だった。

当時のミュー研はすでに設立25年近くの伝統があり、演劇界に数多くの卒業生がいらっしゃいました。また、サークル員の半分以上は他大学の学生と社会人だったので、横のネットワークも充実。その縦と横のつながりを頼りに、「ミュー研1年の長田です。本公演の演出のために演劇について教えてください」と電話をかけまくりました。

面識のない1年生のお願いにもかかわらず、どの先輩方も優しく対応してくださって、照明のお手伝いをする代わりに舞台を見せてもらう、といった暮らしが入学早々始まりました。その全てが勉強になって面白かったですし、大学というのは縦にも横にも生きる世界が広がるんだと痛感する日々でしたね。

こうして、必死に舞台について学びを深めていった長田さん。その経験の中で、今に通じる「舞台ならではの面白さ」に目覚め、脚本家を目指す原体験となった。

先輩に連れられて、初めて自分でお金を払って見た演劇が新宿にある紀伊國屋ホールで、「自転車キンクリート」という劇団の『法王庁の避妊法』でした。その舞台で見た、セリフのない沈黙のシーンで衝撃を受けました。2時間の上演を追いかけていれば、沈黙であっても登場人物たちの気持ちが客席にいながら手に取るように分かったんです。

小説家志望だった私は、小説はどんな感情も言葉で書き表せることがすごい、と思っていました。でも、演劇では言葉のない場面であっても、登場人物たちの気持ちを客席に伝える術があり、沈黙の瞬間のために全ての言葉が設計されていると感じ、「なんて面白いんだろう!」「もっと脚本を勉強したい、この世界を突き詰めてみたい」と考えるようになりました。

「一生に一度しかないような特別な瞬間」を描く

大学卒業後、脚本の世界を突き詰めたい、と考えた長田さんは2008年、日本劇作家協会戯曲セミナー研修課で、劇作家の大家、井上ひさし氏(2010年没)に師事する機会を得た。

先生が亡くなる2年前で、私が最後の研修生に当たります。と言っても、何か講義形式で教えていただくのではなく、私が勝手に井上先生の講演会などの追っかけをしていい、という権利をもらったというか(笑)。講演会前の控室でお茶をしているときやサインを書いている合間、ふいに以前書いた提出物の講評をしてくださることがあるので、そのときは必死にメモをしていました。

先生の言葉で今でも守っているのは「作品の中に“詩”を書き込みなさい」という教え。ここでの“詩”とは“ポエム”ではなく、「一生に一度しかないような特別な瞬間」のことです。人間の美しい瞬間や強い瞬間…それを演劇という2時間の器の中に必ず入れ込んで観客に手渡すことが演劇作者の命題なんだと。それは今でも大切にしています。

ここ数年、長田さんの執筆作業に欠かせないというノート。「商品名はアクセスノートブック。この一冊に、その時携わっている全ての作品のアイデアを書き留めています。検索性の高さが売りらしく、全てのページにページ番号が印刷されているんですが、私は作品別にノートの側面に蛍光マーカーを塗って色分け。独自の検索方法で愛用しています(笑)」(長田さん)

井上先生の言葉も糧に、長田さんは2009年に劇団「てがみ座」を旗揚げ。その設立経緯にも、長田さんらしい「つながりの連鎖」と「行動力」があった。

現代演劇で「プロの劇作家」として生きていくには、依頼を頂かなければなりません。依頼をもらうには自分の作品をプレゼンする場が必要で、そのために劇団を作ろうと考えました。

ただ、東京の主な劇場は1年後の日程を予約するシステムなので、劇団メンバーがそろってからの予約では遅い。そこで「1年後に上演します。それまでに誰か探します」と予約申請をしたところ、劇場の支配人さんに「そんな人はいない!」と驚かれ、よほど心配されたのか「今日、この劇場で上演する劇団が終演後にお茶会をやるから参加してみたら?」と紹介していただいたんです。

その舞台で素晴らしい美術を担当されていたのが、小劇場界では有名な舞台美術家の杉山至さん。私はそんな重鎮の方だとは知らず、劇場契約のために持ってきていた脚本を手渡し、「来年ここで上演したいので美術をやってもらえませんか?」と直談判。本来、杉山さんは旗揚げ公演を担当することはないそうなんですが、私がそのときに書いた脚本が天文学の話で、杉山さんのお兄さんがたまたま天文学の研究者。「これは自分がやらなければ」と引き受けてくださったんです。

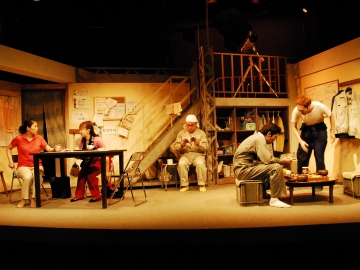

「てがみ座」の旗揚げ公演『ありふれた惑星』の舞台写真。「杉山至さんの舞台美術のすごさが伝わる写真を選びました。この公演は、オムニバス形式で、全く異なる二作品が望遠鏡を介してエピローグで繋がるという仕立てでしたが、杉山さんは、途中5分間のインターバル中に舞台美術も見事に変化させてくださいました。マンションの背景となっている壁を本のように捲ると、階段が現れ町工場に展開します。舞台の上空にも星座を描き出してくださいました」(長田さん)撮影:伊藤雅章

こうして船出した「てがみ座」の旗揚げ公演『ありふれた惑星』は、その年の佐藤佐吉賞 優秀舞台美術賞を受賞。まさに「作品のプレゼン」にも成功することで外部公演の脚本を担当する機会も増え、2020年には劇団四季の16年ぶりとなるオリジナル・ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』を担当。その後も、今年注目を集めたNHK連続テレビ小説『らんまん』など話題作を発表し続けている。

演劇を知らない状況から急きょ、演出まで担当した学生時代の原点から、さまざまな縁を経て物語を描き続ける長田さん。そんな希代の脚本家が語る、演劇の魅力とは?

私は「演劇における言葉」という部分に魅了された人間ですが、その入り方は自分でも特殊だと思っています。でも、そのくらい劇場という空間は興味を持つ間口が広い、と言えます。

目の前の俳優に魅せられるのかもしれないし、美術や照明、ダンスなど、自分の五感がどこに反応するかは、生の舞台の場に行ってみなければわかりません。でも、2時間で何かしら「面白いな」と思える瞬間はきっとあります。まずは、その空間に身を置くことから楽しんでみるのはどうでしょうか。

そしてもうひとつ。素敵な舞台を見た後の客席には、観客の「いいものを見たな」という雰囲気がふっくら漂って、元気になって帰る感覚があります。あの何とも言えない幸せな空気を味わっていただきたい。私自身、そういう舞台をこれからも作っていきたいと思います。

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の前で。在学中にはミュージカル脚本で演劇博物館創立70周年戯曲賞最終選考まで残った経験も。「そしてもうひとつ。実は、てがみ座を立ち上げる少し前に働いていたこともある、思い出深い場所なんです」(長田さん)

早大生なら早稲田大学演劇博物館ですぐに観劇できる!

長田育恵さん主宰「てがみ座」の作品『燦々』

演劇初心者の早大生のために、早稲田大学演劇博物館で運営する JDTA(Japan Digital Theatre Archives)(※)の収蔵作品の中から、長田さんにおすすめの舞台として、ご自身が主宰する劇団「てがみ座」の公演『燦々』(2020年)をピックアップしていただきました。「2016年に初演された『燦々』は、江戸の絵師・葛飾北斎の三女であるお栄の青春期を描いた作品。JDTA所蔵の公演は、3年ぶりに大幅に改訂しての再演で、さらに新たな炎が宿った自信作です。てがみ座の作品の中でもエンタメ性が高いと言われているので、演劇好きの方も普段演劇を観ない方にも楽しんでいただけるかと思います!」(長田さん)

(※)早稲田大学演劇博物館が運営する、舞台公演映像の情報検索特設サイト。収蔵作品は、早稲田キャンパス6号館3階閲覧室AVブースで無料で視聴することが可能(予約制)。視聴・予約方法はこちら。

写真撮影:保坂萌

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒)

撮影:布川 航太

画像デザイン: 内田 涼