6月に入り、インターンシップ(以下、インターン)について調べたり、実際に参加したりする人も多いことでしょう。2022年、海外でのインターンを経験した国際教養学部4年の小澤尚果さん。小澤さんは、英語教育について高校生の頃から興味を持ち、学力水準が高いフィンランドの英語教育について学ぶべく、現地でインターンに参加しました。このインターン受け入れまでのステップ、三つの目標や経験したこと、学んだことについて聞きました。

インターンで訪れた、フィンランドのロバニエミ市にあるサーレン小学校の全校朝会で浴衣を着た筆者

海外のインターンで得た多くの学びや気付き

国際教養学部 4年 小澤 尚果(おざわ・なおか)

なぜフィンランドの小学校なのか

フィンランドの教育に興味を持ったのは高校生の頃、英語の授業でフィンランドの学校に関するビデオを見たのがきっかけでした。宿題がなく、授業時間数も少ないのに世界の学力ランキングでは上位にいて、国民のほとんどが外国語である英語を話せると聞いて衝撃を受けたのを覚えています。

その後、国際教養学部に入学してたくさんの留学生と話すうちに、世界では英語が話せるのは当たり前だと気付かされました。特に英語で会話することに慣れているフィンランド人に対し、日本の高校を卒業した友人たちが英語でのコミュニケーションに苦手意識を持っているのを見て、日本とフィンランドの英語教育にはどんな違いがあるのだろうと考えるようになりました。

また、フィンランドの教育について調べると、子どもを個人として尊重する教育が行われていると判明。日本ではクラスや学年といった集団での行動が重要視される場面が多いと感じていたので、先生方がどのように子どもたちに接しているか、違いを自分の目で見てみたいと思うようになりました。

サーレン小学校は児童数約300人の大規模校。特別支援が特に充実していて、子どもの学習状況に合わせた指導を行っています

インターンに行くまでの過程

- 2018年冬(高校2年) 漠然とフィンランドへの留学を考え始める

- 2020年9月(大学1年) 1年間の留学先として北欧地域を希望する

- 2021年4月(大学2年) 新型コロナウィルスの影響により留学を断念。短期で行くならインターンもあると気付き、インターネットで調べ始める

- 2022年2月 受け入れ先への交渉を始める

- 2022年6月~7月(大学3年) 受け入れ決定、航空券・宿泊先の手配

- 2022年8月下旬~9月中旬 インターンへ参加

インターン先は自分で調べ、英語でメールのやり取りをしました。渡航がしやすくなった今では、受け入れ先、航空券は早めに準備した方が良いと思います。私は1人で海外に行ったことがなかったので、空港での手続きや、検疫、荷物検査、飛行機の乗り換えなどができるかが大きな不安でした。フィンランドの公用語はフィン語のため町の中で英語が通じるか心配でしたが、フィンランドの人は基本的に英語で話せるので、分からないことは聞くと優しく教えてくれました。

インターンを通して学んだこと

インターンをするにあたって、三つの目標を立てました。

- 英語教育の実践を見て、日本との違いを見つける

- 個を大切にする教育観を知る

- 子どもたちに日本文化を伝えて、異文化を知る機会を提供する

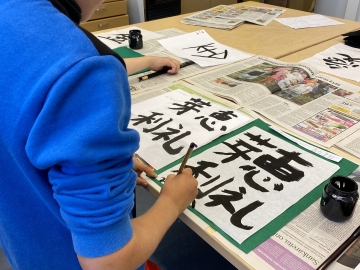

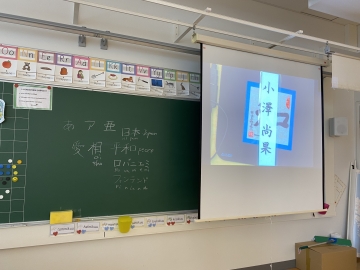

自己紹介とともに、日本語には平仮名、片仮名、漢字があることを紹介しました

一つ目の目標を達成するために、全学年の英語の授業を見学し、気付いた点をノートにメモするように心掛けました。低学年では歌やダンスを中心にフレーズを学んだり、遊びの延長のような形で英単語を導入したりして、3年生から教科書を使って文章を読む練習を始め、6年生では日本の中学生レベルの文法を学習していました。

日本の中学では文法の説明が授業の主なスタイルですが、フィンランドの小学校では内容理解に重点を置き、児童が自分で問題に取り組む時間が多く取られていました。授業時間内に自分で問題を解き、分からないところはすぐに先生や隣の友達に聞くことで、自主的な勉強方法を確立していきます。こうして、自宅など先生のいない環境でも自分で学習を進めていけるようになる、つまり学習が習慣化することで高い学力を持つ児童が増えるのだと分かりました。

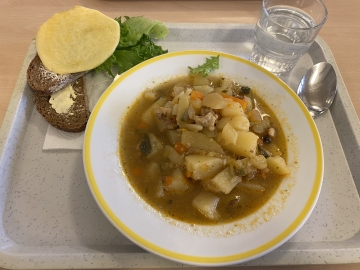

小学校の給食。この日のメインはトナカイの肉を使ったスープ

二つ目の目標では、英語以外にもさまざまなクラスを見学して、教師の子どもへの接し方の特徴に気付きました。英国数の主要教科では、子どもたちは3段階のレベル別の少人数クラスに分けられます。少人数学習によって教師が一人一人の進捗(しんちょく)を把握しているため、最適な指導ができます。6年生の担任の先生が「この子は編み物が得意で、この子は音楽センスがいい」など子どもたちの得意なことや好きなことを把握して、私に教えてくださったことが1番印象に残っています。子どもたちは先生が自分のことを見てくれていると安心して、自分らしさを大切にすることができ、相手のことも尊重できるようになると気付きました。

三つ目の目標のために、日本文化を紹介する授業の時間を作ってもらいました。浴衣を着て学校へ行ったり、Webサイトで忍者道具を見せて紹介したり、一緒に折り紙をしたり。1番大変だったのは2年生のクラスです。英語は伝わらないし、集中力が長くは続きません。わざと小さい声で話したり、ジェスチャーを使ったりするなど興味を引き続ける工夫が必要でした。子どもたちと話す中で言語のみに頼らないコミュニケーションを学びました。

写真左:日本から持参した茶せんで抹茶を立てました

写真右:子どもたちの名前を漢字に当てはめ、書道をしてもらった様子

インターンで得たもの

インターンに参加するまで将来の選択肢は曖昧で、自分が本当に興味のあること、やりたいことが分かっていませんでした。しかし、フィンランドから帰ってきたときに英語が好きなことを再確認し、英語教育に携わりたいという思いが一層強くなりました。また、フィンランドの先生たちと話す中で海外大学院への進学や海外での就職など、今まで想像できなかったキャリアを考えることができて、自分の理想が明確になりました。

また、フィンランドの先生たちは私の話をよく聞き、たくさん褒めてくれ、「Naoka なら最高の先生になれるよ」と言ってくれたので、大きな自信になりました。

6年生の遠足でPyhä tunturi(ピュハ トゥントゥリ)という小山へハイキング。到着すると、子どもたちはまきをくべて昼食を用意し始めました。自立して自然の中で生活する力を身に付けていることにとても驚き、子どもたちの生きる力の強さと、大人たちが子どもの自主性を重視し、一人の人間として尊重していることが感じ取れた時間でした

後輩へのメッセージ

異国の地にインターンに行くことは大きな挑戦でした。不安や心配はありましたが、一歩を踏み出してみると挑戦を支えてくれる人がたくさんいることに気付きました。皆さんの挑戦を応援してくれる人は必ずいます。ぜひ勇気を出してトライしてみてください。必ず大きな学びになるはずです。

今後開催予定のイベントについて

キャリアセンターでは、全学年を対象とした下記のイベントを実施します。詳細はリンク先をご確認ください。