社会問題ってなんだか敷居が高い…そう思う早大生も多いかもしれません。新コーナー「教えて! わせだ論客」では、社会が抱える特定の問題に着目し、4人の教員からそれをひもとくヒントを教えてもらいます。

2023年度のテーマは「平和をどう守る?」。ロシアによるウクライナ侵攻などで世界情勢が不安定になる中で、あらためて平和とは何かを考えます。1人目のゲストは「戦争の原因と予防」の研究者、植木千可子教授(国際学術院アジア太平洋研究科)です。前編では、テーマへの回答と昨今の世界情勢について、お話いただきました。

植木先生、平和ってどのように守れるのですか?

戦争が割に合わない状況をつくり、国民全体で議論すること、さらに学生は国際情勢や自分の国の安全保障政策に対する意見を発信することが大切です。

社会全体としても、学生としても、平和のためにできることはある

世界情勢が不安定になっているのを感じる学生も多いはず。植木先生は「平和をどう守るか」という問いに対し、どうお答えになりますか?

戦争が割に合わない状況をつくることが重要です。つまり、戦争による利益より、戦争によるコストが上回れば、戦争は起きません。戦争のコストは、軍事的コスト、人的コスト、経済的コストなど、さまざまな領域に広がっています。軍事力強化は、攻撃側の軍事的コスト(損害)を増すことによって戦争を断念させようとしますが、それだけでは戦争を抑止するには不十分です。戦争を仕掛けなければ享受できる利益を失うことになる、と明示的に見せることで戦争は割に合わないという認識が生まれます。

戦争によって将来にわたる貿易や人の交流が失われることは間違いありません。早稲田大学でも米国、中国、台湾、オーストラリアなど多くの国や地域から留学生を受け入れていますが、こうした交流も失われる可能性があるのです。平和の恩恵が増えることによって、戦争の動機を減らすことができます。

これまで多くの戦争が「誤認」によって起こっています。日本には、私たちが想像する以上の軍事力、そして日米同盟があります。それを相手が必要以上に警戒すれば、日本の意図に対する誤認が起こる危険性もあります。意図の透明性が重要です。日本の安保・防衛政策を透明化し、誤認に基づく戦争が起こらないようにすることが大切です。

つまり、平和を保つには政府の役割が重要なのでしょうか。学生ができることはありますか。

政府による働きかけだけでなく、国内でよく議論することが大切です。「台湾有事」が仮に起こった場合、日本はどうしたいのか、日本にどのような被害が及ぶのか、沖縄の在日米軍基地はどうなるのか、米軍に台湾を守ってほしいのかほしくないのか…若い世代もこうした議論をする必要があると思います。それが透明性を高め、「誤認」の可能性を減らすことにつながります。

学生の皆さんにもできることは多くあります。現在の米中関係について、日本の新聞各紙だけでなく、米国や中国のメディアでどう報じられているかに目を通し、情報のアンテナを張って多角的に見る習慣をつけてください。そして、日本の安全保障について疑問に思うこと、他国の政策・行動で腑(ふ)に落ちないことなどを、ブログやSNSを使って世界に向けて発信することが重要です。戦争は割に合わないという情報を発信することによって、戦争の誘引を減らす可能性があるからです。国際情勢に関心を持つことが、平和を守る第一歩です!

植木先生が分析「ウクライナ侵攻」と「台湾情勢」

「戦争の原因と予防」をご専門とする植木先生は、現在の世界情勢をどのようにご覧になっていますか?

残念ながら、現在の世界は、これまでより協調姿勢が弱まって、緊張が高まっていると思います。この状況を考える上で、ウクライナ侵攻と米中対立は、それぞれ大きな意味を持っています。

まず、ウクライナ侵攻は、これまでの国際社会の常識を破るものでした。ロシアほどの大国が隣国に攻め込むとは、到底考えられなかったからです。攻撃の誘因は、ロシアが安全保障に対して脅威を感じたからですが、核保有国かつ国連常任理事国のロシアが自国の安全を懸念しているとは思われていなかったのです。

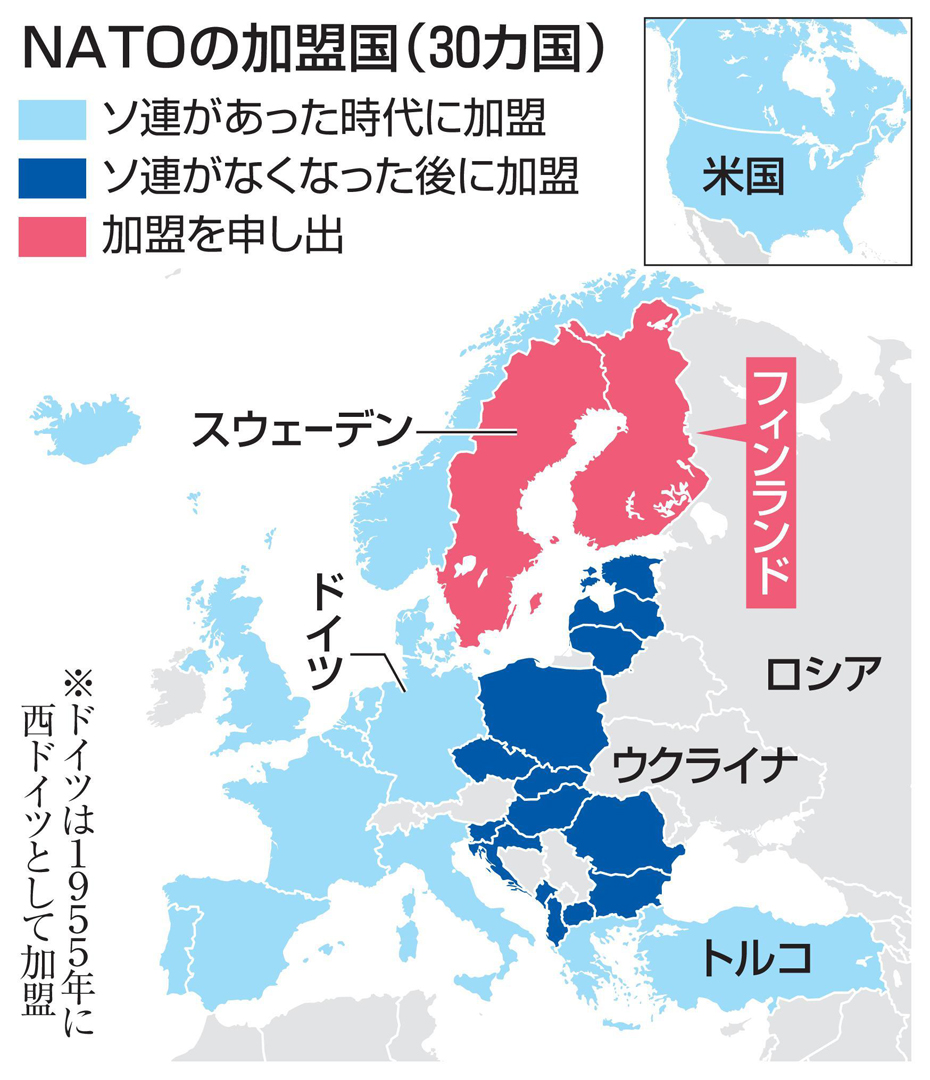

ただ、ここには日本を含む西側諸国の誤認があったと思います。北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大がロシアにとって、脅威になるとは考えていなかった。しかし、ロシアは戦争に踏み込むほど警戒していたわけです。

NATO加盟国の地図(画像提供:共同通信社)

戦争は一度始まると終わらせるのは難しいものです。ウクライナ侵攻から1年以上が過ぎましたが、最終的にどのような形になれば停戦・終戦が迎えられるのか、残念ながらまだ見通せません。

戦争の前夜の状況を専門用語で「機会の窓(window of opportunity)」と表現することがあります。米国のバイデン大統領は、ウクライナ侵攻前の2022年2月に、「米国はウクライナに派兵しない。ウクライナのNATO加盟も認めない。しかし、将来の加盟については分からない」という趣旨の発言をしました。

「機会の窓」が開いているときは、戦争は起きにくいもの。しかし、「機会の窓」が閉じる危険性があるときに戦争の危険は高まります。今回でいうとバイデン大統領の発言は、「今攻め込まなければ、いずれウクライナがNATOに加盟するかもしれない。今ならば勝てる」とロシアの攻撃の誘引になった可能性があるのです。戦争は、たびたびこうした誤認によって引き起こされます。

ロシア軍に攻撃を受けたウクライナの首都・キーウ

米中対立については、どのようにお考えですか?

米中は、これまで経済関係、経済相互依存が下支えになって、安定が維持されてきました。中国の経済力や軍事力が増強しても米国は容認してきたのです。ところが、中国によって経済的な利益が損なわれているという見方が米国内に広まり、貿易摩擦が発生。国際秩序を乱す行動は許せないという意見が一気に高まりました。

今回の新型コロナウイルス感染症も影響しています。コロナ禍で、人々のグローバルな交流や流通が制限された結果、経済的に相互依存するのは脆弱(ぜいじゃく)だという考えが生まれ、「経済安全保障」が盛んに議論されています。半導体などハイテク部品の依存問題、技術情報の流出、通信傍受の懸念など、さまざまな課題を抱える中国に頼らず、米国や同盟国内で物資の安定供給を図ろうという議論です。これまで政治と経済は切り離されていることが多かったのですが、現在は経済政策も安全保障のカードになりつつあるのです。

台湾を巡る緊張も高まっています。中国の台湾侵攻が現実に起これば、地理的に日本も巻き込まれることになるでしょう。私は、今すぐに中国が台湾に対する計画的な攻撃を仕掛ける可能性は低いと考えています。ただ、偶発的に戦争が起こってしまった場合、それをエスカレートさせない仕組みが米中対立によって弱まっています。米中双方が軍事的な準備を急いでいますが、並行して、危機におけるコミュニケーションの仕組みを確立することが急務です。

インタビュー後編(6月14日公開)では、先生のご専門や現在行っている研究内容、早大生へのメッセージをお届けします。乞うご期待!

植木(川勝) 千可子(うえき・かわかつ・ちかこ)

国際学術院アジア太平洋研究科教授。博士(政治学・マサチューセッツ工科大学)。専門分野は、国際関係論、安全保障論。東アジアの国際関係と安全保障、戦争の原因と予防、台頭国と現状維持国の関係、脅威認識の形成過程など幅広いテーマで研究を行うほか、安全保障に関する政策提言なども行っている。

公式サイト:http://www.waseda.jp/sem-ueki/

取材・文:丸茂 健一

撮影:布川 航太

画像デザイン: 内田 涼