「ドラァグクイーンの醍醐味は、自分のアイデンティティーがフラットになること」

大学院国際コミュニケーション研究科 修士課程 2023年3月修了 Kat Joplin(キャット・ジョプリン)

戸山キャンパス 学生会館にて

米国・サンディエゴ出身のジョプリンさんは大学院国際コミュニケーション研究科(以下、GSICCS)の留学生として日本のドラァグクイーンカルチャーやジェンダーについて研究しながら、月に数回ドラァグクイーン“Le Horla(ル・オルラ)”として新宿2丁目のクラブで舞台に立っています。また、2019年には映画『息子のままで、女子になる(You decide)』の字幕翻訳を担当したり、普段から積極的にLGBTQ+やドラァグカルチャーに関するオンライン記事の執筆に取り組んだりしています。そんなさまざまな顔を持つジョプリンさんに、早稲田への進学理由やドラァグカルチャーの魅力、学生生活、今後の計画などについて聞きました。

――まず、ジョプリンさんが日本に興味を持ったきっかけや、来日した動機を教えてください。

養子縁組でサンディエゴの日系アメリカ人家庭で育ち、小さい頃から、太鼓、空手、祭りなど、日本の文化に触れる機会がたくさんありました。日系3世の祖母は、幼い頃に流暢(ちょう)な日本語を話していたのですが、第2次世界大戦後、収容所で日本語を話すことを禁じられてからは徐々に日本語を忘れていったそうです。それでも近所で日本人を見かけると、「ワタシニホンゴハナセマス」とうれしそうに話し掛けていました。そんな姿を見て、祖母のためにも日本語を勉強したいと思うようになりました。また、自分自身も日本のポップカルチャーなどに興味を持っていたこともあって、スタンフォード大学では日本語を専攻。卒業後はさらに日本への造詣を深めるべく、22歳のときにJETプログラム(外国語青年招致事業)(※)を通して来日し、3年間外国語指導助手として大分県の中学校で英語を教えました。

(※)地方公共団体が主に英語を母語とする大学卒業者を招へいし、外国語教育、国際交流の推進を図る事業。

日系アメリカ人の祖母、コニーさんと。「日本の生活をエンジョイしていることを、祖母はわが事のように喜んでいます」(ジョプリンさん)

――そして、留学生としてGSICCSに進学したきっかけや動機を教えてください。

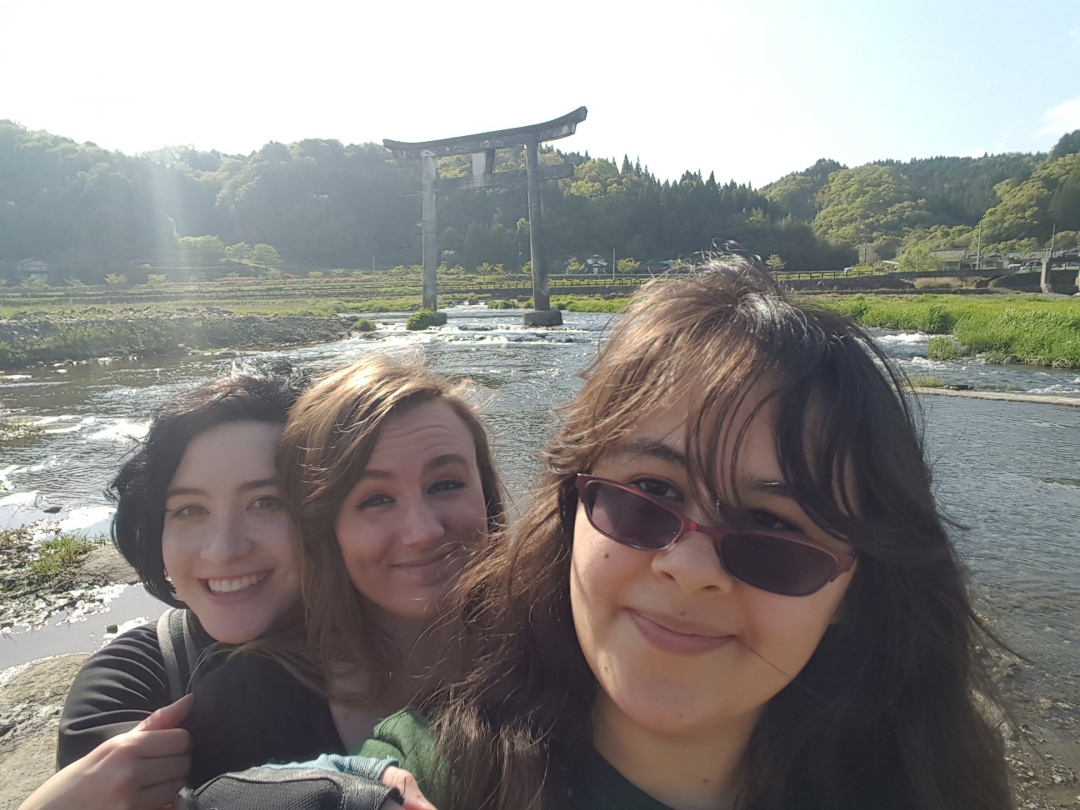

JETプログラムで3年間住んでいた大分県での1枚(ジョプリンさんは左)

実は10代の頃から、「ジェンダー・クィア」(既存のカテゴリーに当てはまらない性のあり方)を自認しています。初めてそのことを周囲にカミングアウトしたのは来日したころのことです。大分県で英語の指導に情熱を傾ける一方、クィア・コミュニティーが盛んな環境への憧れも高まり、クィア・カルチャーが発展していると噂で聞いていた横浜に移ることを決めました。横浜では1年間日本語学校に通い、そこではクィアを自認する多くの友人と出会い、生まれて初めて自分のアイデンティティーについてオープンになれました。初めてドラァグショーに連れて行ってもらったのもその頃で、そこでドラァグに魅了され、自分もドラァグクイーンパフォーマンスやドラァグカルチャーを追求したいと思うようになりました。そんなときに、ちょうど早稲田に通っていた友人がGSICCSを紹介してくれたんです。いつか修士号を取得したいと考えていたこともあり、GSICCSであれば自分が情熱を持って取り組めるドラァグをテーマにさまざまな学びが得られると思いました。また、早稲田にはGSセンターがあり、他の大学と比べてノンバイナリーの学生が学びやすい環境が整っていると感じたのも早稲田に進学した理由の一つです。

――GSICCSでの研究内容について詳しく教えてください。

所属するボールルームハウス、「ハウス・オブ・ミズラヒ」の日本支部メンバーとの写真(ジョプリンさんは左から4人目)

ドラァグコミュニティーとの関係を深め、日本における「クィア」の定義について、複雑なジェンダーの側面だけでなく日本統治時代の政策面も含めて研究しています。最終的に「Strangers Within the Strange: Interrogating the Intergenerational, Cultural, and Ethnic Divisions in Japan’s Drag Scene (日本のドラァグシーンにおける世代間、文化、民族間の分裂を問う)」というテーマの下、修士論文を書き上げました。具体的には、日本のクィア・コミュニティーの現地調査とインタビューを行っています。現地調査では、実際に新宿2丁目のドラァグショーやボールルームなどに出向き、常に変化している日本のドラァグカルチャーの現在の姿を捉えました。一方で、現役でドラァグクイーンとして活躍されている方や友人、同僚にインタビューも行い、それぞれが考える「ドラァグ」について実体験を踏まえて聞きました。

自分が書いた論文は日本のドラァグシーンへのラブレターのようなものです。この論文を通して、少しでも多くの人に新宿2丁目を背景に起こっているストーリーや歴史が伝わればうれしいです。

――ご自身の経験や学びを通して、ジョプリンさんが考えた「ドラァグ」の定義を教えてください。また、ドラァグクイーンの魅力はどのようなところにあると思いますか?

日本では、ゲイの男性が仮装することを「ドラァグ」と定義されがちですが、実際にはドラァグパフォーマーの中にはゲイやクィアな人だけでなくストレートの人もいます。もしその人が「ドラァグ」と主張しているのであれば、それは「ドラァグ」とみなすべきだと考えています。自分自身はドラァグの芸術様式自体は完全にクィアなものだと思います。なぜなら、そこにはジェンダーを誇張したり破壊したりするパフォーマンスが多く含まれるからです。

自分はゲイの男性ではないし、見た目からも違うと判断されがちなので、出生時に割り当てられた「女性」として新宿2丁目を歩いていると、どこか心もとなく、自分が自分でない気がします。だから、ドラァグパフォーマーとして仮装をしているときは、本当の意味で自分になれるような気がするんです。ドラァグクイーンの魅力は、自分のアイデンティティーがフラットになる感覚を得られること。それに尽きますね。

さまざまな表情を持つジョプリンさん。メイクアップで別人のように変身する

――LGBTQ+の人々やコミュニティーへの理解について、日本の現状と問題点をジョプリンさんの体験を踏まえて聞かせてください。

自分は、「先進国出身の白人(と捉えられる)外国人」(※)として、またネーティブの英語話者として、日本では多くの恩恵を享受していると思っています。その一方で、「クィアかつトランスジェンダーのノンバイナリー」としては、いじめやハラスメント、差別などを経験しました。以前の職場では、自分の好みで頭をそったことを叱咤(しった)されたこともあります。

(※)ジョプリンさんは東南アジアのルーツを持つため、実際には白人ではない。

日本はLGBTQ+コミュニティーを適切に保護する法律を制定するのも、他の国と比べると遅いと感じます。近年、「アライシップ」(LGBTQ+を理解し共感するという考え方)の実践をアピールする企業や学校などが多くみられますが、それが実現されているのかは、また話は別のように感じています。

一方で、多様性を大切にする早稲田大学では学生の間でクィア・カルチャーが非常に盛んで、特に早稲田のGSセンターに興味を持つ学生が多いと思います。そんな早稲田が日本の多くの大学のお手本となり、限界に挑戦し続け、進歩的な大学の精神やコミュニティー構築の最先端にいることを望んでいます。

戸山キャンパス 学生会館にて。入学以来初めてドラァグスタイルでキャンパスを訪れたジョプリンさん。2022年に開催された「WASEDA ALLY WEEKS」(GSセンター主催)のさまざまなイベントポスターを前でポーズ!

――翻訳家やライターとしての活動についても詳しく教えてください。

2019年に、杉岡太樹監督の映画『息子のままで、女子になる(You decide)』の翻訳を担当しました。杉岡監督とは横浜の日本語学校を通じて知り合い、自分のバックグラウンドやLGBTQ+に関する用語への理解があるという理由で声を掛けてくださいました。翻訳の作業は難しい部分もありましたが、このプロジェクトに参加できたことはとてもうれしかったです。また、ライターとしての仕事は、長年のキャリアプランでもあります。2018年に、冒頭でお話ししたJETプログラムが発行する媒体に記事を書き始め、それ以降もさまざまな媒体で自分なりの視点からLGBTQ+やドラァグカルチャーについて発信しています。

新世代のトランスジェンダーのアイコンとして注目されるサリー楓に迫ったドキュメンタリー映画

――今後の目標や卒業後の計画はありますか?

残り少ない学生生活(インタビューは2023年2月)は大学の同級生や先輩と遊びに行ったり、GSセンターでより多くの時間を過ごしたりしたいですね。あと、学生証が有効なうちに、割引価格でたくさん映画も観ることも(笑)。修士課程修了後は執筆業に集中し、そこを舞台にキャリアを築いていこうと考えています。また、新しいアイデアを得るために、当分は日本でドラァグクイーンとして引き続き舞台に立ち、ボールルームをさらに探求していくことで、日本のクィア・カルチャーとさらに関係を深め、盛り上げていきたいです。

第840回

取材・文・撮影:元早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

社会科学部 2023年3月卒業 勝部 千穂

【プロフィール】

米国・サンディエゴ出身。スタンフォード大学で Japanese studiesとEnglish creative writingのダブル学士号を取得後、大分県で3年間のJETプログラムを経て2021年に早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科に入学。課外活動として、新宿2丁目や歌舞伎町で月に 1〜2 回“Haus VonSchwarz”のメンバーとしてドラァグクイーンショーの舞台に立っている。早稲田で特に印象に残った授業は、日本の女性作家をさまざまな論理的脱構築の視点から見ていく木村晶子教授(教育・総合科学学術院)の「Transcultural dialogue」だと語る。また、LGBTQ+に関連する本を執筆しているお勧めの作家は、Carmen Maria MachadoとPoppy Z. Brite と三島由紀夫。

米国・サンディエゴ出身。スタンフォード大学で Japanese studiesとEnglish creative writingのダブル学士号を取得後、大分県で3年間のJETプログラムを経て2021年に早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科に入学。課外活動として、新宿2丁目や歌舞伎町で月に 1〜2 回“Haus VonSchwarz”のメンバーとしてドラァグクイーンショーの舞台に立っている。早稲田で特に印象に残った授業は、日本の女性作家をさまざまな論理的脱構築の視点から見ていく木村晶子教授(教育・総合科学学術院)の「Transcultural dialogue」だと語る。また、LGBTQ+に関連する本を執筆しているお勧めの作家は、Carmen Maria MachadoとPoppy Z. Brite と三島由紀夫。