何が花咲くか分からない世の中。

自分を表現し対価を得る手段を複数持とう

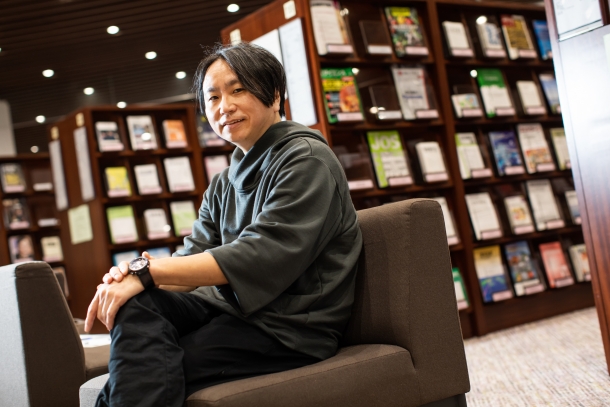

作家 上田 岳弘(うえだ・たかひろ)

早稲田大学中央図書館にて

2019年に『ニムロッド』で芥川龍之介賞、2022年も短編集『旅のない』で川端康成文学賞を受賞するなど話題作が途切れない作家・上田岳弘さん。執筆活動と並行してIT企業役員も務める兼業作家としても注目を集めている。だが、早稲田大学を卒業した20年前は無職で何者でもなく、小説家への道も夢半ば。そこからデビューまでの10年、さらに書き続けてきた10年の軌跡を聞いた。

デビュー確率は「2千分の1」“不安視”と“大丈夫”のせめぎ合い

上田さんがデビュー作『太陽』で新潮新人賞を獲得し世に出たのは2013年、34歳のとき。大学卒業から10年が経っていた。振り返れば、「いつか作家になろう」と決めて大学に入学した上田さんが初めて小説を書き上げたのは、周囲が就職活動を始める大学3年生のときだった。

「バイトやサークル、マージャンに明け暮れたモラトリアムな大学生活を満喫し、そろそろ書いてみるかと。思いのまま書いてみたら、新人賞の規定は100枚前後なのに400枚に。結果的にどこにも投稿できなかったんですけどね」

それでもその後も書き続け、4年生で書いた作品を初めて文芸誌に投稿したところ、最終選考にまで残る評価を得ることができた。

「この調子で書いていけばいいのかなと、卒業後もアルバイトをしながら新人賞を目指し書き続けることにしました」

写真左:小説を書き始めた頃。語彙を増やすため辞書を持ち歩き、時間ができるとページをめくる日々だった

写真右:法学学術院島田征夫教授のゼミ謝恩会にて。「ゼミの仲間には、よく自分の小説を読んでもらっていましたね」(上田さん)

もっとも、新人賞を受賞できるのは2千人に一人の狭き門。そのプレッシャーはやはり感じていたという。

「ふと冷静になると『2千分の1』は異常な数字。客観的な不安視と無職の焦り、主観的な“大丈夫なはず”のせめぎ合いでした」

それでも書き続けられた要因は何か?

「もしデビューできなくても、それは時代と合わないだけ。宮沢賢治のように、デビューしなくても自分の基準で書き続ければいいかなと。自分のやりたい創作活動と、いわゆる既存の文学界隈(かいわい)で認められることは別個のことで、たまたま重なればお互いにとってラッキーですね、と割り切れるようになると、純粋に作品に集中できるようになりました」

そんな折、起業した大学時代のアルバイト仲間に誘われ、会社役員に名を連ねることに。ただそれも、執筆活動を充実させるための準備の一つ、という考えからだった。

「書き続けるためにも多様な人生経験を積みたかったんです。例えば、会社経営では世間の潮流や取引先について学ぶ過程が面白かったし、納期を守る重要性も作家活動に生きています。社会人は締め切り、大事です(笑)」

まずは「自分の専門性」の確立その先にいくつもの挑戦を!

25歳で起業に携わり、気付けば30代に。この間、会社を軌道に乗せることに必死で、書く時間を捻出できなかったという上田さん。それでも創作意欲は消えず、31歳のとき、再び小説を書き始めた。

「やっぱり書きたかったということです。ただ、20代の頃は『まだ早い』という感覚がありました。さまざまな経験をした上で、30歳を越えた頃にもう一度書いてみたほうがいいんじゃないか、とは前から感じていました」

作家としては空白の6年。ただ、それは人間・上田岳弘にとっては熟成を重ねるために必要な期間だった。実際、20代の頃は何度も最終選考の手前止まりで新人賞に辿り着けなかったにもかかわらず、執筆活動を再開後、ほどなくしてデビューに至ったのだ。

「アウトプットの文章力だけでなく、人間力を鍛えることも作家には必要です。6年かけてその人間力、生命力が上がったのかなと」

第160回芥川賞・直木賞の贈呈式にて。左から、直木賞の真藤順丈さん、芥川賞の町屋良平さんと(写真:共同通信)

その後も数多くの作品を上梓し、各文学賞で受賞を重ねるなど、小説家としての地位を確立させた上田さん。ただ、そんな今も会社役員は兼務。それどころか複数の会社で顧問も務め、文学賞の選考委員にも名を連ねるなど、書くこと以外でもキャリアを重ね続けている。専業作家にならない理由は何か?

「兼業という意識はあまりなくて、まず自分として社会の中でどう立っていたいかというスタイルがあるんですよね。文学業界にせよ会社にせよそこに属しているというよりは、傍らに立っているので手を結べる部分は手を結びましょうという考えでやってますそれにアレコレ首を突っ込んでいると、新たな発見も多くて刺激になりますしね」

卒業生にも、未来に対して視野を広く持ち、多くのことに挑戦してほしいとエールを送る。

「何が花咲くかなんて分からない世の中だからこそ、いろんなことに挑戦し、片足を突っ込んだほうがいい。終身雇用の会社も少なくなる中、自分を表現したり、対価を得たりする手段は複数持っていたほうがいいはずです」

ただ、あくまでも「自分の専門はコレ」という武器を確立した上で、と釘を刺す。

「自分のスペシャルティがないのに、他のことに手を出しても意味はありません。『このパートは任せろ!』と言えるものを作った上で、その専門性を使って何ができるか。まずは3年間、自分の持っているものを全て使うんだ、とガムシャラに出し切る意識で何かに打ち込んでほしいですね」

そして在校生に向けても、学生生活をいかに過ごすかについてメッセージをもらった。

「大学時代というのは、『可能性のある暇さ』。それは、人生において最後のタイミングでもあります。ならば、就職予備校的な時間と考え過ぎず、自分を知るための時間として使ったほうがいいんじゃないでしょうか。『まだどうにもなり得る』という大いなる可能性を味わい尽くしてみてください」

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

撮影:布川 航太

早稲田大学中央図書館にて

『ニムロッド』講談社

【プロフィール】

上田岳弘/1979年、兵庫県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、法人向けソリューションメーカーの立ち上げに参加し、その後役員となる。2013年、「太陽」で第45回新潮新人賞を受賞し、デビュー。2015年、「私の恋人」で第28回三島由紀夫賞を受賞。2018年、『塔と重力』で第68回芸術選奨新人賞を受賞。2019年に「ニムロッド」で第160回芥川賞を受賞。