「全学副専攻」という制度を聞いたことがありますか? これは学部生を対象とし、所属学部での主専攻とは別の学問領域を体系的に学ぶことができる制度のこと。23ものコースが用意されていて、学生一人一人の関心に合わせた学びができるんです。そこで今回、全学副専攻の概要を、グローバルエデュケーションセンター(以下、GEC)職員が解説します。また、副専攻を履修した2人の学生に、履修のきっかけや感想などを教えてもらいました。さらに、記事の最後には、2023年度に新規開講するGECおすすめ授業についても掲載。新年度に向けて、全学副専攻の制度の利用や、GEC新規設置科目の履修を検討してみましょう!

INDEX

▼【職員の声】少しでも興味があれば、気軽に履修を始められます

▼【履修生の声①】課外活動にも副専攻での学びを生かせました

▼【履修生の声②】より深い視点で専門の勉強に取り組めるようになりました

▼2023年度に新設されるGEC設置科目をご紹介

充実の全学副専攻について教えます!

【職員の声】少しでも興味があれば、気軽に履修を始められます

グローバルエデュケーションセンター(GEC)職員

乗京 真己(のりきょう・まき)

GECがある早稲田キャンパス 1号館にて

――「全学副専攻」とはどのような制度なのでしょうか。

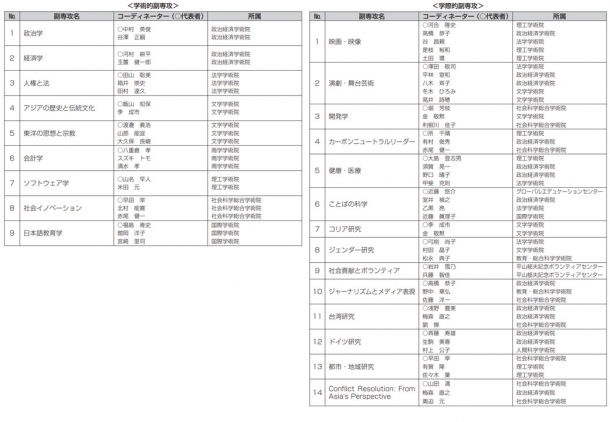

学生の皆さんは日々、所属学部でそれぞれの専攻について学びを深めていると思います。「全学副専攻」は、そういった主となる専攻分野を学びつつ、他の学問分野も体系的に学ぶことができる制度です。現在、GECで設置している副専攻は23コース。大きく「学術的副専攻」と「学際的副専攻」の2種類に分類されます。

「学術的副専攻」は各学部が提供する副専攻で、例えば、教育学部の学生が政治経済学部の副専攻を選ぶなど、他学部での学びを深められるのが魅力です。履修することで、その分野の基本的なものの見方や考え方を身に付け、複眼的な視野を持つことができるようになります。

一方で「学際的副専攻」はジェンダー研究やカーボンニュートラルなど、今後重要性が増す分野や、学生の多様な関心に合わせた社会的問題・学問的課題について、幅広い視野から考え、学びを深めていくものです。

――受講することでどんなメリットがあるのでしょうか?

メリットは視野を広く持てること。「あの学部の授業も学んでみたかった」といった学問的興味を満たすことができますし、所属学部での自身の専門分野を補強する第二の「強み」を育むことができるようになります。

もちろん、副専攻制度を活用せずにオープン科目で他学部の科目を学ぶことはできますが、「全学副専攻」では一つ一つのコースごとに基礎科目が設定され、その次に発展科目1、2…と、きちんと体系立てた形で修了まで学べるカリキュラムになっている点が魅力だと思います。

また、修了必要単位数を修得すれば、卒業時に「全学副専攻修了証」が発行されます。必要であれば在学中に「全学副専攻単位修得証明書」を発行することもできますので、就職活動の際に「学業面で積極的に学びを発展させてきた」という自己アピールにも使えるのではないでしょうか。他にも、大学院の出願の際に活用している学生もいるようです。

――現在、注目度の高い授業にはどんなものがありますか?

最新の副専攻に「カーボンニュートラルリーダー」があります。カーボンニュートラルというと理系のイメージがあるかもしれませんが、実際には理系科目以外に社会科学部や法学部の科目も含まれていて、⽂系・理系の垣根を越えた全学部⽣が参加する教育プログラムとして学べる点は非常に特徴的だと思います。

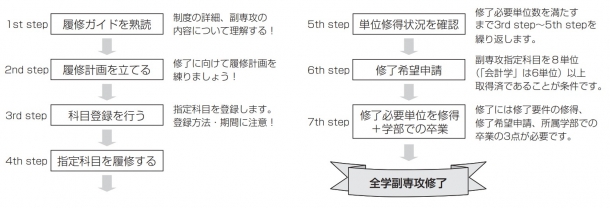

――では、どうすれば副専攻の履修を始められますか?

履修開始のタイミングは問いません。1年生からでも、2、3年生からでも「副専攻を修了したい」と思ったタイミングから履修し始めることができ、卒業までに必要単位を修得できていれば大丈夫です。修了までの必須単位は選んだコースによって変わりますが、おおむね16〜24単位の間で定められています。

また、副専攻を履修するにあたり、始めるタイミングで何かを申請する必要はなく、各副専攻の指定科目を8単位(「会計学」は6単位)以上修得した際に、修了希望申請を行う必要があります。

少しでも興味があれば、まずは基礎科目を履修してみて、そこから考えてみてもいいかもしれません。自分に必要な分野だと思えばそのまま挑戦し、そうでないと判断すれば別の分野に挑戦してみることも可能です。副専攻をいくつも履修している学生もいますので、柔軟な選択が可能です。

専攻を修了するには、修了希望申請を忘れずに

――学生からよく寄せられる質問はありますか? また、履修に迷った際にどこで相談できるのでしょう?

よくあるのは「全学副専攻の指定科目は、卒業単位数に算入されますか?」というお問い合わせ。この点は所属する学部によって取り扱いが変わるので注意してください。学部の履修ガイドをよく読んで、それぞれの科目が自分の学部でどういった科目区分になるのかを調べる必要があります。卒業単位に関わる内容で不明点があれば、所属する学部の事務所にお問い合わせください。

また、早稲田キャンパス7号館1階の早稲田ポータルオフィス(WPO)に窓口を設けていますので、上記以外の疑問点や質問があれば、そこに来て相談いただいても大丈夫です。メールも受け付けているので、ぜひ受講を検討してみてください!

取材・文:オグマナオト(2002年 第二文学部卒)

撮影:布川 航太

【履修生の声①】課外活動にも副専攻での学びを生かせました

学際的副専攻「都市・地域研究」 修了予定

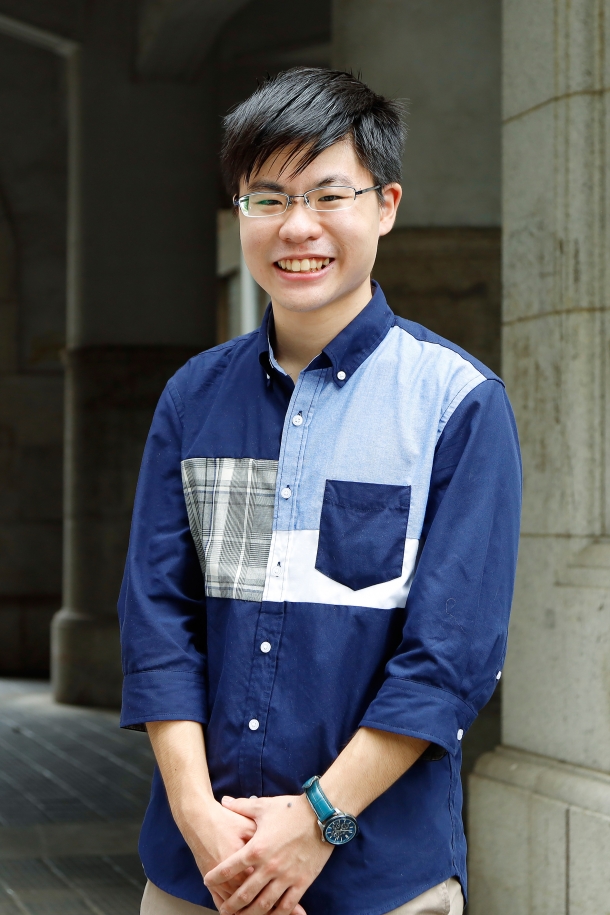

政治経済学部 4年 柳下 知輝(やぎした・ともき)

撮影:布川 航太

――副専攻を履修したきっかけは何でしたか。

履修しようと思ったのは大学2年生になるタイミングです。新型コロナウイルス感染症がまん延し、授業が全てオンラインになったことから、通学などの時間が余るようになりました。そこで、せっかくだからもっと多くの授業を取ろうと思っていたところ、GECの履修ガイドに載っていた全学副専攻が目に留まり、挑戦しようと思いました。

その中でも「都市・地域研究」は、元々地理関連の学習が好きで、都市がどのように形作られているのかに関心を持っていた自分にとってはピッタリだと感じました。また、地域振興に関わるサークル「いすみっこ千葉@早稲⽥」やワークショップに参加していたこともあり、地域に関する知識を体系的に学んでみたかったことも履修を決めた理由の一つです。

――履修していたテーマ「都市・地域研究」について教えてください。

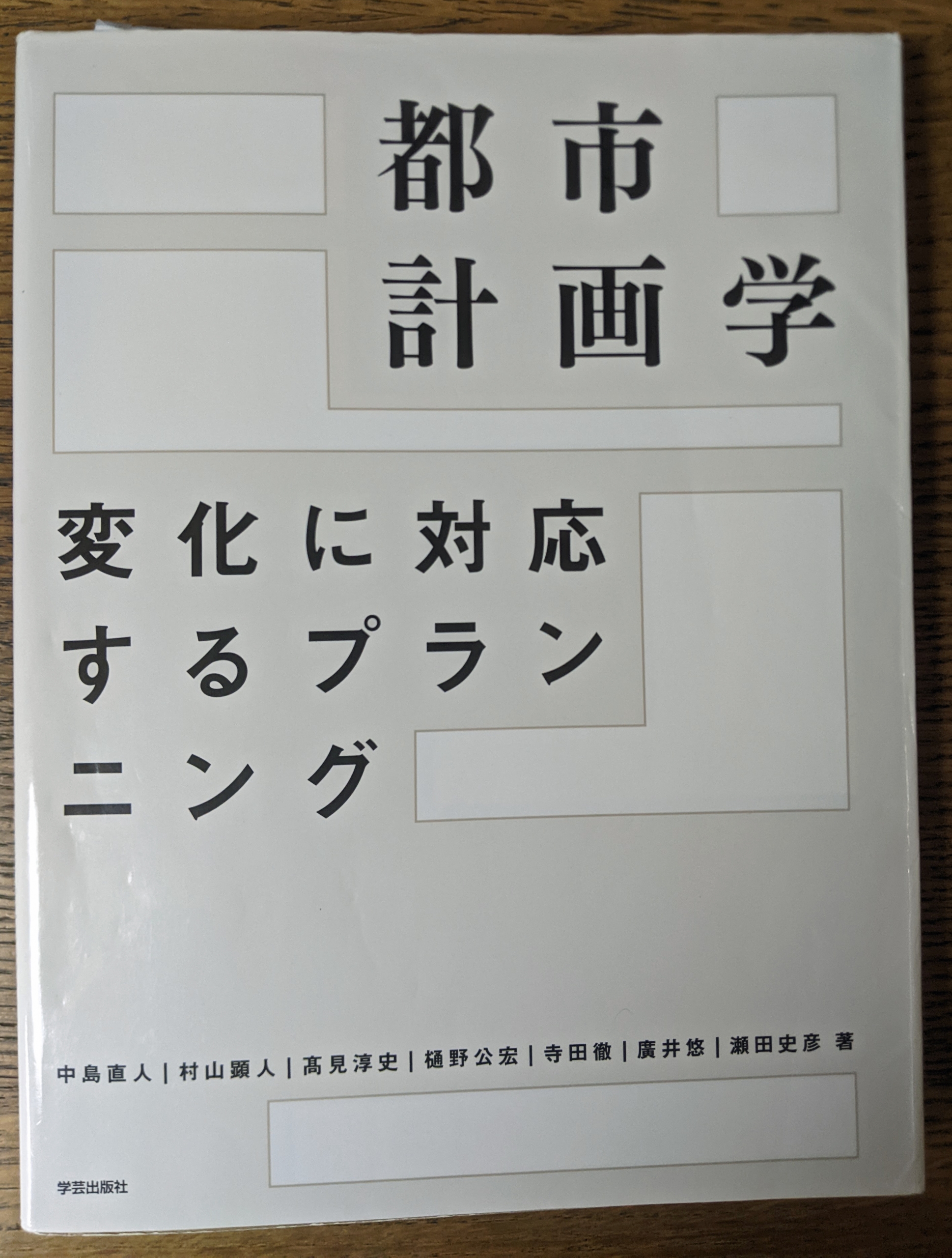

佐々木邦明先生(理工学術院教授)の授業「都市計画」で使用した教科書。現代の都市がどのように計画されて作られたのか、背景にある法律なども含めて体系的に学べたと感じている

「都市・地域研究」は、都市や地域の成り立ちから都市計画の方法まで、都市・地域に関する領域を体系的に学べる副専攻でした。2年生の春に1科目、3年生の春に3科目、秋に4科目を履修しました。その中でも、特に印象に残っている授業が「交通まちづくり」(創造理工学部設置科目)。森本章倫先生(理工学術院教授)が実際に関わっていたまちづくりの事例など、興味深いお話を数多く聞くことができました。

――履修して良かったことや大変だったことはありますか。

自分の興味のある科目だったので、楽しく履修し続けることができましたね。また、地域に関する理解を深められたことから、自身のサークル活動などでも自分の意見や考えを、より説得力を持って伝えやすくなりました。

その一方で、データ科学認定制度などの授業にも取り組んでいたり、なるべく余裕を持って副専攻の単位を修得し終えたいと思っていたりしたため、副専攻を非算入科目として履修した学期もありました。その結果、学期あたりの履修数が増加し、少し大変だったかなとは思います。

――これから副専攻の履修を考える方に向けて、一言お願いします!

学部や副専攻の内容にもよりますが、学部の主専攻との両立は十分可能です。一度履修ガイドを読んでみて、興味を持てる副専攻が見つかれば、ぜひ挑戦してみてほしいです。

2021年度秋学期(3年次)の柳下さんの時間割。赤色で示しているのが「都市・地域研究」コースの授業。時間割に入っている政治経済学部関連の授業(青色)の他にも、データ科学のフルオンデマンド授業を6つほど受けていた

【履修生の声②】より深い視点で専門の勉強に取り組めるようになりました

学術的副専攻「政治学」 修了予定

教育学部 3年 青栁 孝信(あおやぎ・たかのぶ)

――副専攻を履修したきっかけは何でしたか。

元々好奇心旺盛ということもあり、高校生の頃から大学ではさまざまな分野を学びたいと思っていました。そんな中、早稲田大学は「全学副専攻」を提供していることを知り、この制度を使いたいと考えるように。複数の専攻を学ぶことで、より教育学部での学びを深められるのではないかと思い、入学後に履修を決めました。

テーマを「政治学」に決めたのは、和氣一成先生(教育・総合科学学術院准教授)のゼミで知った、マイケル・サンデル教授の『ハーバード白熱教室』に関心を抱いたからです。彼の講義を通じ、身近な話題から政治哲学を幅広く学べただけではなく、教育問題を考える際の視点として政治学が役立つのではないかと気付きました。

――履修していたテーマ「政治学」について教えてください。

「政治学」は、政治経済学部の学生が必修として学ぶ科目を、同じように基礎科目として履修したあと、それぞれの関心に合った分野を深めていきます。私はこれまで、半期に3~4科目ずつ受講してきました。

2022年度秋学期に、特に力を入れて履修したのは、高山裕二先生の「政治理論史 01」(政治経済学部設置科目)です。この授業を通じ、日本国憲法で定められた「生存権」には、子どもの教育の必要性を説いたルソーの影響があると知り、教育分野にとどまらない彼の影響力を感じました。

「政治理論史 01」の授業での一コマ。オンデマンドと対面を組み合わせたハイブリッド形式で展開された。小テストが課されるため、気を抜くことなく取り組めた

――履修して良かったことや大変だったことはありますか。

自分の主専攻に生きたことです。私は現在、映画作品を、その背景にある社会的な問題と絡めて分析する、映画批評を行っています。近年話題になる作品では、人種やジェンダーなどの観点に、政治的な考え方が反映されていることが多くあります。その際に「政治学」で学んださまざまな理論で比較・分析することができました。一方で、もともと政治学を専門としていないため、基礎科目であってもその学問分野に慣れるまでは時間がかかりました。

――これから副専攻の履修を考える方に向けて、一言お願いします!

空いた時間を活用し、自分の学部にはない学びを深めることができます。他学部にも友達ができるので、より充実した学生生活を送れるはずですよ。

また、「政治学」は堅くて難しいと思っている人が多いと思います。実際、私もその一人でした。しかし、映画作品の真のテーマを知ることができたり、日常生活でも生かせる観点を多く身に付けたりと、身近に感じるようになりました。世の中の流れを理解するにもおすすめです。

2022年度秋学期(3年次)の青栁さんの時間割。赤色で示しているのが「政治学」コースの授業。教育学部関連の授業(青色)だけでなく、「社会イノベーション」「ことばの科学」など他の副専攻のコースの授業も受けていた。それに加え、オンデマンド授業も多数履修していたそう

2023年度に新設されるGEC設置科目をご紹介

GECでは、全学部の学生が専門分野に限らず、全く異なる分野も学習できる多種多様な科目を展開しています。今回は、2023年度新たに開講予定のGEC設置科目を2つご紹介します。副専攻と共に、履修を検討してみてください。

日建設計寄附講座 建築・都市をつくるパブリックスペース(仮)

グループワークを主体に、近年都心部に増えるパブリックスペース(東京スカイツリータウン、渋谷のミヤシタパーク他)を撮影対象とした映像を制作します。建築の専門家をはじめ、さまざまなジャンルの講師と共にパブリックスペースを巡検し、批判的に捉える視点を探ります。映像撮影、インタビュー、情報編集、映像編集などのスキルを身に付けることができる、文理融合の内容です。理系のみならず、文系学生の積極的な受講もお待ちしています!

Listening and Reading

この科目は「理解する」ことに焦点を当てた英語科目であり、授業は全て英語で行います。3つのレベル、具体的には1.日常的に読んだり聴いたりすることを扱うレベル、2.論理構造の分析方法を学ぶレベル、3.批判的思考に基づいた理解を目標とする最上位のレベルの授業を提供する予定です。

この科目は「理解する」ことに焦点を当てた英語科目であり、授業は全て英語で行います。3つのレベル、具体的には1.日常的に読んだり聴いたりすることを扱うレベル、2.論理構造の分析方法を学ぶレベル、3.批判的思考に基づいた理解を目標とする最上位のレベルの授業を提供する予定です。

社会に出て要求される「理解する」ために必要な英語力とは、短い時間で理解して論理的な構造を見抜く能力、また話し方から話者の意図を推測する能力であり、本科目ではそれらを身に付けることができます。

グローバルエデュケーションセンター(GEC)

【場所】早稲田キャンパス 1号館 3階

【開室時間】09:00~17:00

【E-mail】[email protected]

※履修相談はWPOで受け付けています。