成型から窯焚きまでを行うことができる

「陶芸部稲穂窯(いなほがま)」

幹事長 基幹理工学部 3年 齋藤 崇大(さいとう・たかひろ)

部室で、自身の作品と筆者

「陶芸部稲穂窯」は、早稲田大学公認の陶芸サークルです。早稲田キャンパスにある部室で粘土の成型、釉薬(ゆうやく)(陶磁器の表面にかけるガラス質の溶液)の調合、灯油窯での窯焚(だ)きまで、一連の流れを全て学生のみで行っています。

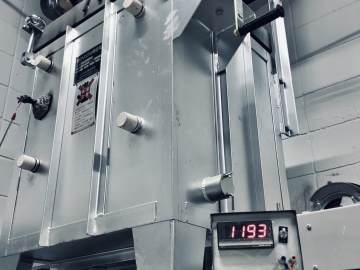

稲穂窯では個人の自由な時間に活動できます。 窯焚きの火は1,200度以上になることもあり、真夏は暑くて大変ですが、72時間焚き続けなければならないこともあるため、交代で火の番をすることも。約70名いる部員の作風はさまざまで、日常で使う器を作る部員から、オブジェを作る者、伝統技法を突き詰める者もいます。

写真左:ろくろで作品制作をしている様子

写真右:部室で使用している灯油窯

稲穂窯では展覧会を年に2回、戸山キャンパスの学生会館で実施しています。また、3月には有志で卒展(卒業作品展)も行っています。過去の展覧会の様子や作品については、ぜひTwitterを見てください。

学生会館での展覧会

合宿では、栃木県益子町で古民家に宿泊しながら作陶したり、埼玉県神川町で窯をお借りして登り窯(傾斜地に造られている窯)を焚いたりしています。イベントの参加はいずれも任意です。

合宿で登り窯を焚く様子

そして、部員が1年の中で最も力を入れているのは秋の早稲田祭での陶器市です。自分で作った作品に値段を付けて販売し、売れた分のお金を受け取ります。数ある作品の中から自分の器を選んでいただけたときは、うれしい気持ちとやり遂げた気持ちでいっぱいになります。

写真左:早稲田祭陶器市の様子

写真右:釉薬となる材料は部室に多数あり、代々引き継がれている

私は高校生のときに所属した美術部で陶芸を始めましたが、当時は部内で私一人しか陶芸をしていなかったため、あまり上達しませんでした。大学入学後に軽い気持ちで稲穂窯への入会を決めましたが、先輩に教えていただいたり、他の部員の作品から刺激を受けたりすることで表現の幅が広がり、陶芸に真剣に向き合うようになりました。そして次第に、自分が表現したいものや作りたい器について考えることができるようになりました。

稲穂窯には講師がおらず、外部の方を呼ぶこともありません。しかし、先輩から後輩へ技術が伝えられ続けています。私もまだまだ未熟ですが上級生となり、新入部員への指導や活動中に気付いたことを後輩に教えています。

新入部員は毎年ほとんどが未経験ですが、上級生の手厚いサポートがあるので練習すればすぐに上達していきます。もし興味が出てきたらTwitterに連絡いただき、まずは部室見学にお越しください。ぜひ自分だけの器を表現してみましょう!

【公認サークル情報】

部員の作品

◆サークル名:陶芸部 稲穂窯

◆団体区分:学生の会

◆サークル創設年:1969年

◆ジャンル:美術

◆活動日時:自由

◆構成人数:70名

◆活動場所:早稲田キャンパス 29-3号館

◆Twitter:@inahogama