2023年度で5回目の実施となった読売新聞とのプロフェッショナルズ・ワークショップが、無事終了しました。2023年度も、メディア・教育の第一線でご活躍されているプロフェッショナルの方々に、全面的にご協力いただきました。学生は、限られた時間内で「ニュース・リテラシーを伝えるには?」というテーマについて議論を重ね、ニュースリテラシーを高校生にわかりやすく伝えるための授業案を提言しました。

ワークショップ概要

企業名:株式会社読売新聞社

テーマ: 「ニュース・リテラシー」を伝えるには?~新聞記者と考える~

参加学生数:15名(5名×3チーム)

※募集時は10名程度を定員としていましたが、読売新聞社様のご厚意で15名の学生を受け入れていただきました。

活動期間:2023年10月10日(火)~2023年12月12日(火)

開催形態:全10回対面(うち2回は読売新聞東京本社で開催)

募集要項はこちら

公式ワークショップ活動の様子

■ 初回 オリエンテーション:2023年10月10日(火)

学生は緊張の面持ちで集まりましたが、冒頭の自己紹介で肩の力が抜けたのか、和やかな雰囲気のなかスタートを切ることができました。大学職員と読売新聞のご担当者によるワークショップの概要説明の後、読売新聞教育ネットワークアドバイザー 田中孝宏様より、ニュースリテラシーについてご講義いただきました。これまで曖昧に捉えていた「ニュースリテラシー」という言葉を考え直す機会となりました。

■ 模擬取材体験・読売新聞社見学:2023年10月17日(火)

模擬取材体験は、大手町にある読売新聞東京本社にて行われました。学生は、長年記者として活躍されている渡辺嘉久様に、丸一時間インタビューをする機会に恵まれました。インタビュアーという慣れない役割に戸惑いながらも、渡辺様のお話から「ニュース」を見つけようと、必死に質問を重ねました。また、読売新聞の社内を見学し、朝刊発行前の現場の空気を味わいました。

■ 交流会:2023年10月18日(水)

学生と大学職員が参加する交流会は、大いに盛り上がりました。アイスブレイクを通してお互いのことを知っただけでなく、前日の模擬取材体験に引き続き質問力が鍛えられました。さらに、ブレインストーミングとして、限られた時間でアイデアを広げるための協働作業を体験しました。最後に、提言を行う3チームのメンバーが発表され、学生はチームごとに集まって親睦を深めていました。

■ 模擬取材体験を踏まえたグループワーク:2023年10月24日(火)

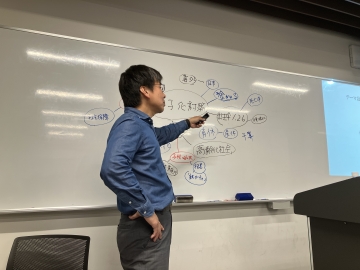

模擬取材体験を基に書いた800字の記事をチーム内で輪読し、学生同士でフィードバックを行いました。何を「ニュース」としたのか、誰を読み手と想定したのか。人によって着眼点が違うと気づいた学生の意見交換は、途切れることがありませんでした。その後、授業案の提言に向けて、チームごとに話し合いを始めました。

■ 講義:2023年10月31日(火)

読売新聞の渡辺嘉久様にご講義いただきました。前半では、時事問題を扱った新聞記事を例に、言葉の選び方が読み手に与える印象に大きく影響することを体験しました。後半では、学生が作成した記事へのフィードバックをいただくとともに、伝えたいことが伝わる記事の書き方や、読み手を意識する大切さを学びました。

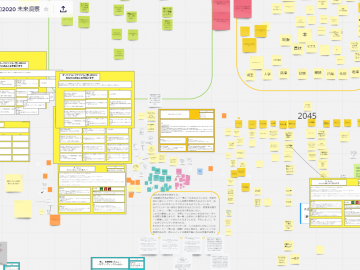

■ 提言に向けたグループワーク(前半):2023年11月7日(火)、11月14日(火)

授業案の提言に向けて、チームごとに話し合いを進めました。議論が白熱して全員の発言が止まらなくなることもあれば、議論が堂々巡りになって全員が黙り込んでしまうこともあり、チームで合意を形成する難しさが浮き彫りになりました。また、学生が読売新聞のご担当者に質問をぶつけ、熱く意見を交わす場面もありました。

■ 中間報告会:2023年11月21日(火)

各チームが、ニュースリテラシーを高校生に伝えるための授業案を発表しました。読売新聞のご担当者からは、授業案の内容に対しお褒めの言葉もいただきましたが、「ニュースリテラシーではなく情報リテラシーの話になってしまっている」「定義の説明ばかりで人を惹きつける発表になっていない」といった厳しいご指摘もいただきました。

発表後、各チームはいただいたフィードバックをもとに、授業案と発表をどのように改善できるか議論を重ねました。

■ 提言に向けたグループワーク(後半):2023年11月28日(火)、12月5日(火)

最終報告会に向けて授業案をより良いものにしていくために、グループワークを実施しました。まず、グループの垣根を越えて、グループワークを進める上での悩みを共有しました。学生は、「批判的な意見が出ず議論が進みにくい」「モチベーションが下がっている」といった悩みを打ち明け、他チームのメンバーと話し合うことで解決策を見つけました。その後、それぞれのチームに戻り、授業案についての議論を再開しました。中間報告会で発表した授業案に肉付けしていくチームもあれば、まったく新しい授業案を作り始めるチームもありました。読売のご担当者からアドバイスをいただきながら、次第に授業案の内容がブラッシュアップされていきました。

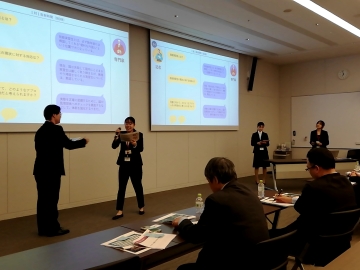

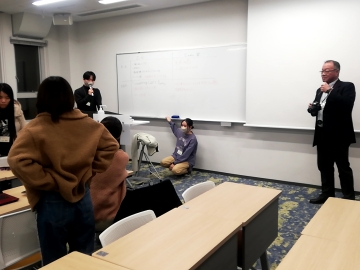

■ 最終報告会:2023年12月12日(火)

最終報告会では、読売新聞教育ネットワーク事務局NIE部長 新庄秀規様、これまでご講義いただいた田中孝宏様、渡辺嘉久様、本学からは、根本進 教務部事務部長が、講評者として参加しました。学生は、プロフェッショナルの方々を前に緊張しながらも、チームで考え抜いた授業案を堂々と発表しました。

講評では、「ニュースリテラシーと情報リテラシーを混同している」「具体性が足りない」といった厳しいフィードバックがある一方、「着眼点が面白い」「授業の楽しさがよく伝わった」などの温かいコメントもいただきました。

発表後は、チームごとにワークショップの振り返りを行い、チームメンバーそれぞれの貢献を称え合いました。

参加者の声

- チームでのグループワークを通して、自分とは違う意見や、物の見方、考え方を学ぶことができて、すごく面白かったです。また、読売新聞の方と直接話したり、フィードバックをもらえたりする機会は、とても貴重だと思います。課題を解決に取り組むプロセスは大変ですが、その分得るものもとても大きいです。(法学部1年)

- 普段は関わることができないであろう、プロフェッショナルの方々と同じ時間を共有し、かつさまざまなことを教えていただくことができ、良い経験になった。また、答えのない問題に挑戦していくことがこんなにも大変なのかということも学ぶことができた。やり切った時の達成感は、ワークショップが始まった当初では想像がつかないほどのものだった。(人間科学部1年)

担当職員後記

- 学生のみなさんは、何かを作り上げるときに支えとなる”正解”がない難しさを、嫌というほど感じたのではないかと思います。その難しさを乗り越えようともがく姿に、ただでは折れない意志の強さが見えました。

- 約2カ月間、学部・学年を超え多様な価値観を持つメンバーでのチーム協働は、議論の停滞や意見のぶつかり合い等、様々な壁があったと思います。それでも同じ目的に向かい、短期間で築き上げたチーム力で突破した学生の皆さんの姿に感動しました。チームで最後まで妥協することなくやり抜いた経験とこのご縁を今後の学生生活に活かして欲しいと思います。更なる活躍をお祈りしています。

問い合わせ先

教務部教育連携課

[email protected]