【活動概要】

2021年度静岡県南伊豆町と早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。

2021年度静岡県南伊豆町と早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。

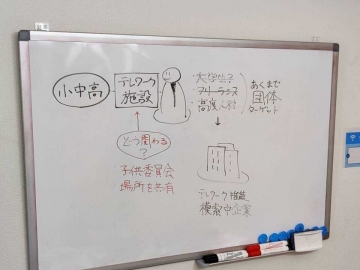

たくさんの美しい自然に囲まれている同町では、高等教育機関が無いことによって生まれる地域格差の解消、テレワーク施設の環境整備によるサテライトオフィス企業・ワーケーション誘致などに取り組んでおります。その一環として実施された今回のワークショップのテーマは「若者が南伊豆町で活躍できる施策を提案せよ!~テレワーク施設を活用して、地理的ハンディを乗り越える~」でした。

多数の応募者の中から選考を通過した12名の学生が4名ずつの3チームに分かれ、南伊豆町の良さを活かしつつ施策を検討しました。1月14日のオリエンテーション(キックオフ)から3月14日の最終報告会までの2か月間、それぞれのチームでのグループワークや南伊豆町の方々とのオンラインヒアリングなどを通して施策を考え抜きました。

【活動の様子】

キックオフ当初は試験期間前ということもあり、ワークショップの準備と試験勉強の両立に学生は少し苦戦しているようでした。しかし、試験が終わると学生のやる気に徐々に火が付きはじめ、各チームでミーティングを重ね積極的に意見を交わす姿が見受けられました。

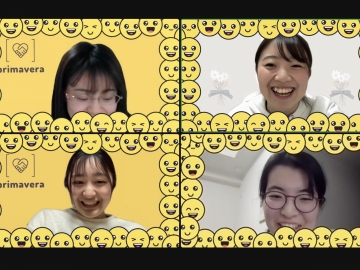

2月の中旬から始まったオンラインヒアリングにおいては、学生たちが立てた仮説を基に岡部町長をはじめ、役場職員の方々、学校の先生方や生徒さん、町で事業をされている方といった多くの方々にインタビューをさせていただきました。現地で直接お話を伺うことはできませんでしたが、オンライン上でも学生たちの意欲と南伊豆町の方々の熱意が上手く交わり、とても充実した意見交換を行うことができました。

岡部町長へのヒアリング

しかし、ヒアリングを通して、学生たちの立てた仮説と南伊豆町の現状に少なからず乖離があったこともわかりました。よりよい施策の実現のために、学生たちは各自での調査やグループワークをさらに重ね、時には一旦仮説をゼロからリセットしたり視点を変えたりしながら施策を練っていきました。合計30回近くグループワークを重ねたチームや、活動が深夜遅くまで続くチームもあり、最終報告会が近づくにつれて議論も熱を帯びていきました。

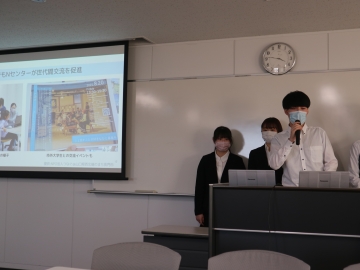

感染対策をして対面でグループワーク

迎えた最終報告会においては、「南伊豆町の中学生と交流する大学生のサークルを作る」、「町外の方との交流を通して小中高生の将来の選択肢を広げる」、「コミュニティ強化による雇用の創出」といった施策が学生たちから提案されました。どの施策も念入りな情報収集や分析、ヒアリングで得た情報をふまえて考案されており、実現性や独自性の高さを感じることができました。町の方々からのフィードバックでも「今回の施策をぜひ実行して欲しい」、「内容の理解がしやすい」といったお言葉をいただきました。

ハイブリッド形式での最終報告会

新型コロナウイルス感染症の影響で、本来予定されていた現地への訪問が取り止めになるなど厳しい状況の中で実施された今回のワークショップでしたが、1人も欠けることなく参加者12人が最後まで考え抜き充実した2カ月間を送ることができました。ワークショップの運営にお力添えいただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

町からいただいたイチゴやお菓子とともに

【参加学生の声】

- 本当に参加してよかったと感じるワークショップでした。まず、何かを提案していく際には、恰好やイメージではなく、実行できること、持続可能にできることが何より大切であることを学びました。自分の目線で見て実行できそうなことを着実にこなしていくことが、結果的に解決につながると実感しました。提案したことで終わらずに、有言実行できるようこれからも携わっていきたいと思います!(法学部1年)

- このワークショップを通して、施策を提案するときは課題を「自分ごと」として捉え自分が最大限に貢献できるできる方法を思索すること、また必ず相手の立場に立って独りよがりにならない施策にすることがとても大切であると学びました。(文化構想学部1年)

- 自分なりにメンバーの得意不得意なところを把握して、円滑にミーティングが進められていたことから、協働することに対し自信がつきました。自分は、個人プレーが得意なのだと決めつけていたのですが、一人で考えるよりも熱意がある自分より経験豊富なメンバーが集まった方が一番難しい0→1がスムーズに行えるという成功体験ができたと思います。

また、ヒアリングを通して、「地域貢献」「地方創生」は南伊豆町に愛着をもって、創生したいと思って進んでいる方々を尊敬し、その方々が感じている魅力に寄り添っていく延長線上にあると強く意識するようになりました。自分が知らなかっただけで、南伊豆町には隠された魅力にあふれていて、町のことをたくさん語ることができる方々がいることが東京生まれ東京育ちの自分にはとても魅力的に映り、南伊豆町に関われていること自体を楽しむことができました。(創造理工学部1年) - 今までにない視点を発見することができたことがもっとも大きな収穫でした。現地には行けなかったものの、リアルな声を聞くことで、机上の空論でない地方創生とは何かを学ぶことが出来ました。なかなか大学にいても学べないことであったので貴重な経験となりました。また、他のメンバーの考え方やスキルを知れたという点でも今後の自分に生かせる点が多く得るものが大きかったです。もし、参加自体を悩んでいる人がいるのであれば、プログラム内容に関わらず参加をする価値は十二分にあると感じます。(政治経済学部3年)

- 今回のワークショップでは、「南伊豆町の若者」に焦点を当てた施策を考えるということで、私たちは南伊豆町の小中高生が活躍できる場を提供できないか模索しました。その中で、ヒアリングを通して伺った「子ども達が主体となって行う活動でないと長続きしない」という言葉が記憶に残っています。施策を考えていると、どうしても私たち自身が主体となったり、役場の方に積極的に動いてもらったりするような活動が浮かんでいたため、その一言は私たちの話し合いにとても大きな影響がありました。そして、改めて施策を提案する際はその持続性が重要であることを認識することができました。(国際教養学部4年)

【担当職員後記】

- 学年も性別も異なる学生がチームとなり最初はお互い遠慮してなかなか発言できなかった学生たちが、WSが進むにつれて一致団結し、オンライン開催の制約を乗り越えながら彼らなりのアイディアを纏めて上げていく姿は頼もしく勇気づけられました。

- オンライン開催ではあったため現地訪問が出来ない制約の中で、学生たちはインターネット等を中心に情報収集や分析を行い、時に自分達の施策案に確信が持てない瞬間もありました。そういったコロナ禍ならではの困難に直面しながらも、学生たちが纏め上げたアイディアは「コロナ禍の今だからこそ捻り出すことのできた至高のアイディア」であったと感じます。今後様々な場面で増えていくであろう「オンライン」の可能性を感じました。

- 地方創生や地域づくりに関心の高い学生たちが集まり、学生同士の議論を重ね、課題が見つかるたびにその改善策をみんなで考え抜く姿勢から、学生たちのポテンシャルの高さに驚かされた。提案もそれぞれ学部の異なる学生が集まることで、多角的な視野が盛り込まれており、大いに刺激を受けました。

- 学生たちが2か月間真摯に向き合ってくれたからこそ、担当職員としても非常に学びの多い機会となりました。唯一の心残りがあるとすれば、最終報告会を終えた学生たちの達成感と疲労感が織り交ざった表情も含めて現地の皆様に直接お見せしたかったということです。そして、学生たちには「やっぱり現地へ行きたかった」という思いをぜひ実現してほしいです。