ワークショップ概要

企業名:株式会社読売新聞

テーマ:あなたの「?(ハテナ)」が試される~テーマ設定から取材、紙面作成まで~

参加学生数:19名

活動期間:2020年11月10日(火)~2021年1月19日(火)

募集要項はこちら

本ワークショップでは、プロフェッショナルズである読売新聞社よりレクチャーをいただきながら、学生自身がテーマを設定し、取材、記事作成、見出し、レイアウト作成を行いました。その後、読売新聞社にて実際に新聞として印刷していただきました。

コロナ禍でのワークショップ実施のため、全9回の公式ワークショップのうち、第1回~第7回は、感染防止対策を徹底の上、対面で実施し、第8回~第9回(最終報告会)は、緊急事態宣言発出に伴い、オンラインで実施しました。

公式ワークショップ活動の様子

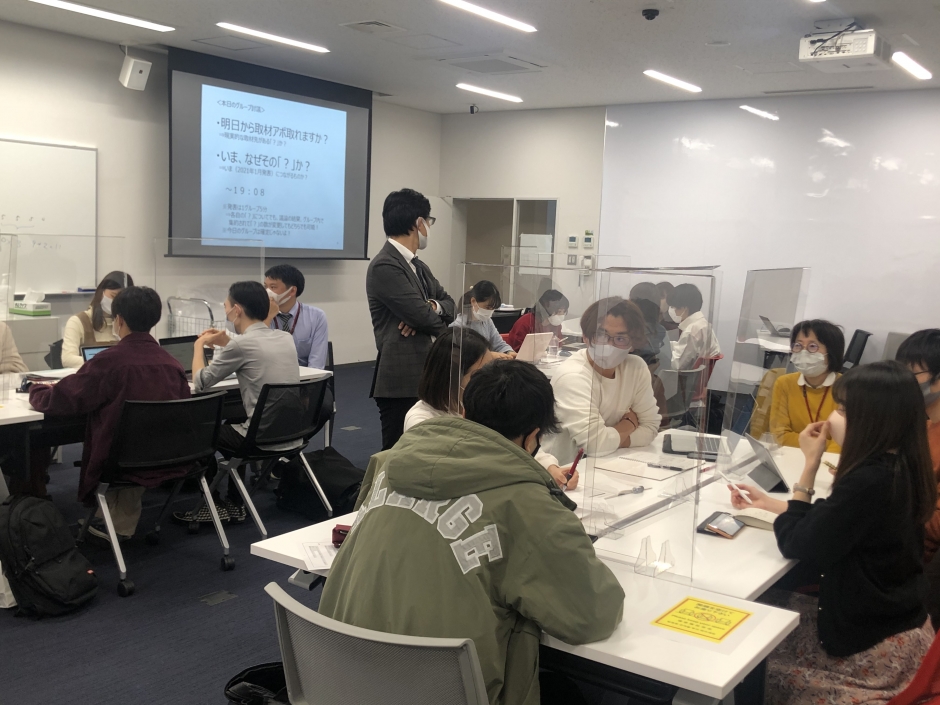

■ 初回オリエンテーション:2020年11月10日(火)

自己紹介に続き、読売新聞社より新聞の役割、記事の作り方、取材の方法といった新聞作成における「基本のき」を指導いただきました。

その後、メンバー間で事前課題(あなたの「?(ハテナ)」はなんですか?)の共有を行いました。

■ 取材構想・取材準備:2020年11月17日(火)・11月24日(火)

第1回のレクチャーを受け、自身やメンバーの「?」について、改めてニュースになりうるか、現場や取材相手はどこかという部分について考え、共有を行いました。

「?」の内容や関連性から3つのグループに分かれ、更なる「?」の検討を行い、取材計画書を作成し、取材の基本のレクチャーを受け、メンバーそれぞれが実際に取材を開始しました。

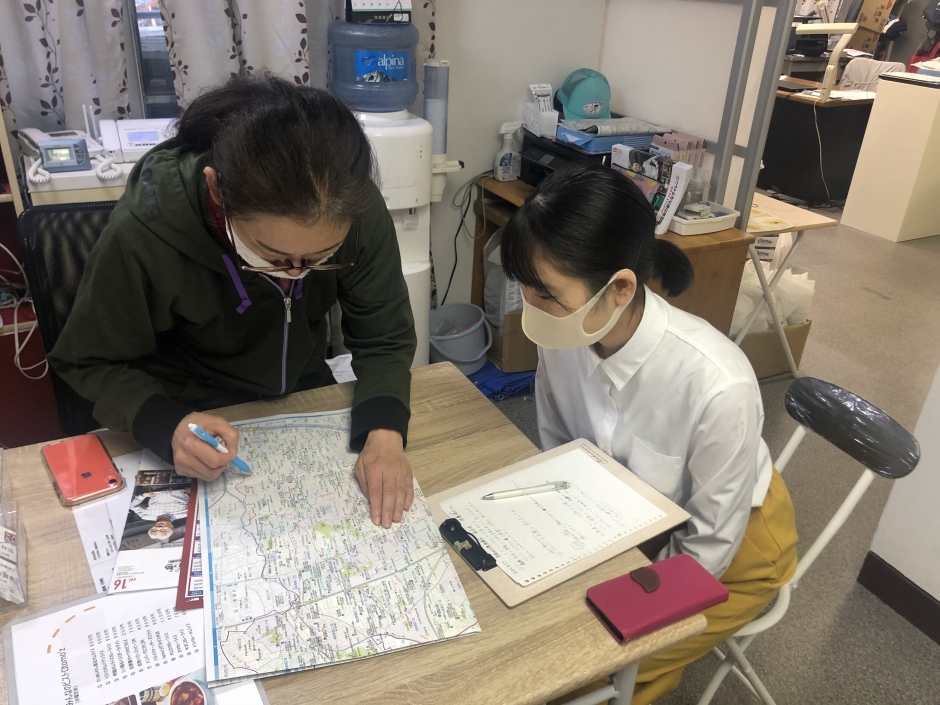

■取材報告:2020年12月1日(火)・12月8日(火)

メンバー間で取材の進捗状況を共有、意見交換を行いました。取材で行き詰まる学生もいましたが、読売新聞社よりアドバイスをいただき、メンバー間でもサポート、連携しながら、粘り強く取材を行いました。取材先は、学内、知人から企業、行政機関と多岐に渡り、コロナ禍で、また限られた時間の中で多くの方からお話を聞けたことは、学生一人一人の努力の成果の現れだと思います。

■ 取材報告・記事の書き方・記事作成:2020年12月15日(火)・12月22日(火)

取材が進んできたことから、取材内容からどのように記事を作成するか、写真や図表の盛り込み方、また記事作成を開始してからも事実確認を必ず行う等レクチャーいただきました。

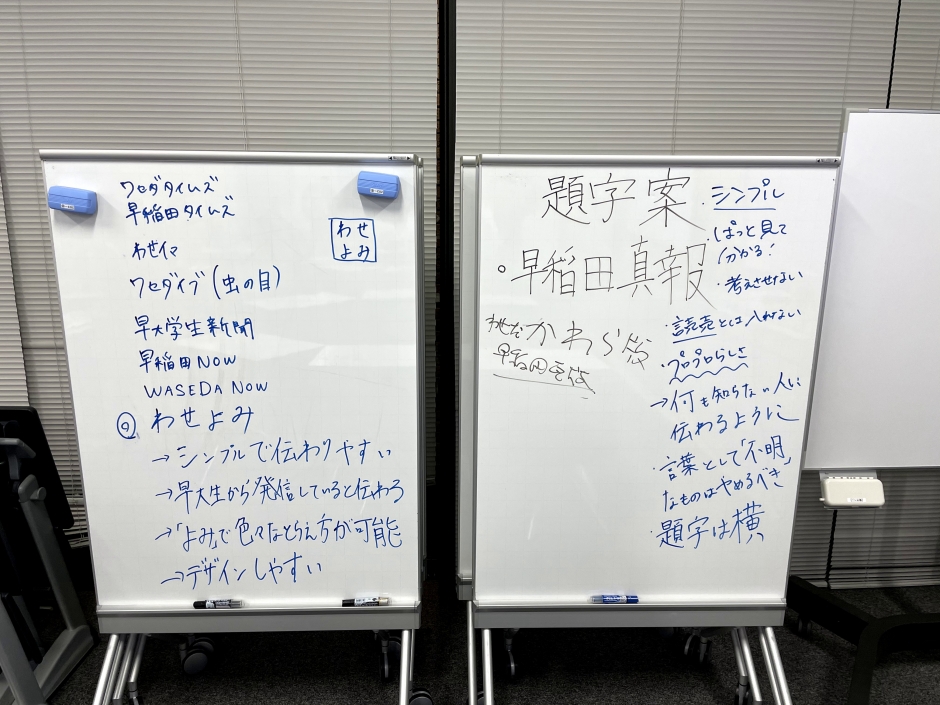

また、新聞の顔ともなる題字について、メンバーから意見を募り、有志でメンバーの思いが伝わるものはどれか、読者が目にした際にシンプルでわかりやすいかという点から検討を行い、「WASEDA NOW」に決定しました。

■ 記事作成・記事完成:2021年1月12日(火)

最終記事提出後、年末年始は、読売新聞社と学生の間で怒涛のやりとりが行われました。学生は、読売新聞社からの指摘や事実確認に何度も何度も粘り強く応え、最終的に新聞記事が完成しました。

完成した記事をグループ内で共有し、見出しやどの記事をグループの中のトップ記事にするか検討を行い、この話し合いを基に読売新聞社にてレイアウトや見出しを作成いただき、新聞として印刷していただきました。

■ 最終報告会:2021年1月19日(火)

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、最終報告会は急遽オンラインでの開催となりましたが、参加者一人ひとりが自分の作成した記事について堂々とプレゼンテーションを行い、3か月間のワークショップの振り返りを行いました。

参加者の声(編集後記より抜粋)

・新聞記者が長い時間をかけて積み上げた知識やノウハウを惜しみなく教えてもらえたことに感謝している。活動は終わったが、自分の中のプロプロは続いていく。(社会科学部1年)

・3か月にわたる活動では、自分の疑問を周りに伝え、文章にまとめることの難しさを何度も痛感した。しかし、そのたびに具体的な助言をもらい、試行錯誤の末、読み手に分かりやすい記事を作ることができた。(政治経済学部2年)

・コロナ禍で混沌とした日々を生きる人々に希望や元気を届けたい一心で取材をした。疑問に正面から立ち向かう中で見えてきたのは、自分に正直になること。これがプロプロで行き着いた私の「幸せ」である。(国際教養学部3年)

・正直テーマ選びで転んだ。ずっと苦行で、情報を集めれば更に足りない情報が増え、パズルを組み立てるような作業に感じた。それでも周囲の言葉を励みにやり遂げた。(法学部4年)

企業担当者コメント

・スペースが限られているので、出るところは出る、引くところは引く、というのが新聞編集の世界である。今後、物事を表現する際には、情報を全て伝えるのではなく、取捨選択をし、取り組んでほしい。

・自分の「?」については積極的に深堀できていたが、全体的に記者と学生個人とのやりとりが多く、学生同士でのやりとりがもっとあればより良かったと思う。

・新聞記事作成の上では、まだ世の中に発表されていないニュースを発見できる可能性があるので、必ず自分で一次情報にあたること、記事作成段階で自分が書いている情報を他の人に見せてしまうと他人の意見に影響されることがあるので、自分の判断で記事を書くことが大切である。

担当職員の後記

・自身で取材し、記事として作り上げていくという新聞記者の業務をプロと共に経験できたのではないかと感じた。

・締め切り間際の原稿のやりとりはまさに新聞記者を彷彿させるラリーだった。

・走りながら、考えよう。最初のワークショップで説明のあったとおり、この言葉を体現したようなワークショップだった。

・物事を「鳥の目」「虫の目」両方の視点から見ることの大切さを忘れずに、取材「される」側になるような活躍を期待している。

・応募時の志望動機と走り切った皆さんにしか見えない風景を大事にしてほしい。

問い合わせ先

教務部教育連携課

[email protected]