2024年度で7回目となる、静岡県南伊豆町と早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。今回のテーマは「南伊豆町と言えば○○!~町のイメージ戦略を企画・立案しよう~」です。同町では若者の人口流出や町に対して愛着を抱いている人の割合が低いといった課題を抱えています。この課題に対して大学生ならではの視点で「南伊豆町と言えば○○」と言えるような魅力を発見し、町内外に対して発信する施策を提案することが今回のゴールです。約2か月間という限られた期間で町民の方に納得してもらえる魅力を見つけるという難題に対して、多数の応募者の中から選考を通過した10名の学生が2チームに分かれて挑みました!

ワークショップ概要

地域名:静岡県南伊豆町

テーマ: 南伊豆町と言えば○○!~町のイメージ戦略を企画・立案しよう~

参加学生数:10名(5名×2チーム)

活動期間:2025年1月8日(水)~2025年3月17日(月)

開催場所:早稲田大学、南伊豆町

募集要項はこちら

公式ワークショップ活動の様子

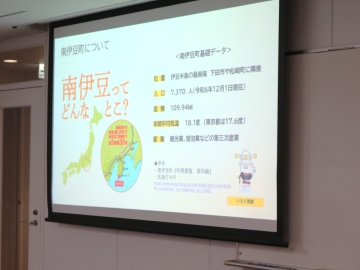

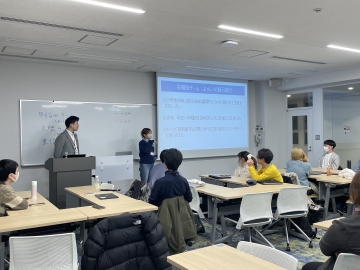

1月8日に早稲田大学にてワークショップのキックオフとなるオリエンテーションを行いました。オリエンテーションには南伊豆町役場のご担当者様にもご参加いただき、同町の魅力や抱える課題、テーマ設定の背景などについてレクチャーをしていただきました。オリエンテーションが開始する前はどことなく緊張した面持ちの学生が多くいましたが、お互いの自己紹介や役場の方とのコミュニケーションの中で徐々に緊張もほぐれ、オリエンテーション終了後には多くの学生が「サークルは何に入っているの?」「何でこのワークショップに参加したの?」など談笑する姿がありました。

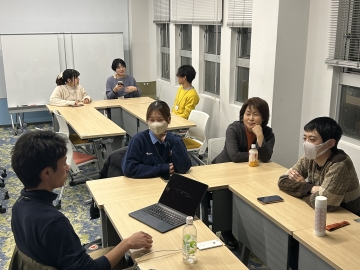

2日後に行われた参加学生同士の仲を深める交流会では、「噓あり自己紹介」というミニゲームを通して、参加学生同士相互に理解を深めました。

交流会以降はチームごとに分かれテーマに対する仮説の設定と事前調査を行い、その検証のため2月4日、5日で町民の方へオンラインヒアリングを実施しました。オンラインヒアリングでは地域おこし協力隊として活動されている方や南伊豆町移住し事業をされている方、地元の中学生や先生方など老若男女問わず様々な方にお話を伺いました。今回の参加学生は2年生以下の低学年が多いこともあり、多くの学生にとってヒアリングをする経験は初めてでした。最初の頃は一問一答になることもありましたが、いただいた回答に対し気になったことをさらに深掘りして質問を行っている3年生の姿を見て学ぶなどお互いの良いところを吸収し、1、2年生も徐々にヒアリングの質を高めていきました。

- 交流会の様子①

- 交流会の様子②

2月11日から14日にかけては南伊豆町にて現地フィールドワークを実施しました。本ワークショップの最大の特徴は実際に対象地域に赴き、学生自身の目で地域の実情を確かめることです。現地で直接お話を伺うことで、事前調査だけではわからなかったことや町や人の雰囲気を肌で感じることができました。また、南伊豆町役場を訪問した際には、岡部克仁町長にもヒアリングをさせていただきました。当初の予定では1時間のヒアリングでしたが、学生からの質問が途切れず、結果的に2時間弱お付き合いいただきました。加えて、ヒアリング以外にも、役場の皆様のご厚意で弓ヶ浜や石廊崎といった南伊豆町の代表的な観光地もご案内いただきました。

短い時間ではありましたが、この貴重な4日間で学生たちは自らの目で町の魅力や可能性を探りながら、町に対する理解を深めました。

現地フィールドワーク以降は、公式日程のグループワークを経て、わずか2週間余りの2月26日に中間報告会を実施しました。各チームに対して、南伊豆町役場ならびに大学の職員からは短い準備期間で施策を考え出した点を評価するコメントが出たものの、「案の方向性は分かるが実現可能性が見えない」「論理的な提案をしてほしい」といったコメントもありました。中間報告会後に学生に話を聞いてみると、「チームとして合意形成が上手くできずに施策を考えてしまった」「メンバー間で改めて深く意見交換をしたい」といった反省点や今後に向けた改善点が挙がりました。

- 中間報告会の様子

- 役場の皆様にはオンラインでご参加いただきました

中間報告会でのフィードバックを受け、各チームともにさらに議論を重ねていきました。最終報告会を想定したプレ報告会では、中間報告会と比較すると徐々に提案内容がブラッシュアップされたものの、アイデアを捨て切れないことで軸がぼんやりしてしまったり、細かな部分が詰め切れていない箇所も見られました。プレ報告会直後も各チームともにグループワークを実施し、そこで「自分たちの提案の骨子はどこか」「今回の提案で何を伝えたいのか」を改めて見つめ直しながら、夜遅くまで議論を行いました。以降、最終報告会まで一週間足らずの限られた時間の中で、各チームメンバー同士協力し合いながら、より良い提案を目指して最後まで粘り強く検討を進めました。客観的な意見として事務局職員を巻き込みグループワークを進めたりと、それまでと比べてもより意欲的に取り組む学生たちの姿が印象的でした。

そして迎えた最終報告会では、南伊豆町に再びお伺いし、岡部町長をはじめヒアリングにご協力いただいた皆様や南伊豆町ご関係者の皆様にもお越しいただいて、施策を提案しました。学生たちは20分間の発表時間をフルに使い、この2か月間の集大成を見せてくれました。岡部町長やご講評の方々からは、「南伊豆町のことを一生懸命考えてくれたことが伝わってきた」「コンセプトがいい」「学生らしい視点が提案に組み込まれていた」といったコメントをいただきました。

- チーム:W-1提案の様子

- チーム:りあらイズ提案の様子

- 岡部町長、ご講評者の皆様と

多くの学びを得たプログラムは大盛況のうちに全行程を終了しました。最終報告会後に実施した振り返り会の中では、お互いの労をねぎらうとともに、中には「ここをこうしていれば、もっとうまくできたかもしれない」と今後に向けさらに高みを目指す学生の様子も見られました。

参加学生がこの経験を活かし、今後の学生生活、ひいては社会に出た後で大きく飛躍することを期待してやみません。改めて本連携に関わってくださったすべての皆様に感謝申し上げます。

参加学生の声

- 「地方創生」という分野の奥深さを感じた。沢山の方にヒアリングを行い、また現地に行って自分の目で見て感じたことは、自分の考えを広げるきっかけとなった。(政治経済学部1年)

- 最初に想像もしてなかったほど楽しく、いい思い出になりました!好きな町、場所と好きな人たち(仲間達と町の方々)ができました!(文学部1年)

- 地域創生のリアル、チームビルディングのやり方などをリアルに知ることができました!大きく成長できたと実感しています。(社会科学部2年)

- 憧れの早稲田大学に入学しても、「早大生から思ったより刺激を受けない」、「学部や学年で壁を感じる」という学生にまさにぴったりだと思います!(文化構想学部2年)

- 私は、もともと地方のまちづくりに興味があったことから本ワークショップに参加しました。副専攻ができたことを契機に、早稲田大学が地域連携・地域貢献により一層力を入れていることも参加を後押ししてくれました。とはいえ、最初は行ったことがないどころか名前も知らない町のイメージ戦略を立てるなんておこがましいと思っていました。しかし、南伊豆町のみなさんは町外の人間にも大変寛容で、地域への理解不足を小馬鹿にすることなど一切ありませんでした。それどころか、私たちがどんなことに頭を抱えているのか、寄り添って理解しようとしてくださいました。自分の話を聞いて欲しければ、まずは相手の話を聞く。そんな町民の方々の姿勢からコミュニケーションの根本に立ち返ることができた気がしています。私にとって、このワークショップはまさに「人の心を知る旅路」でした。お世話になった皆さま、学生ひとりひとりと真摯に向き合ってくださり誠にありがとうございました。(人間科学部2年)

- 2024年度地域連携ワークショップ南伊豆に参加させていただきました!風光明媚な南伊豆現地でのフィールドワークももちろん楽しかったのですが、個人的には、フィールドから帰ってきてから改めて南伊豆について深く深く調べ直し、その魅力を客観的な視点から整理、言語化するというプロセスがとても面白かったです。チームの仲間と一つのプロジェクトを進める中で、自分の得意で好きなこと、苦手で周りにカバーしてもらえると助かるところがよくわかったいい2ヶ月間でした!(創造理工3年)

- 地方創生とは何かを考えるきっかけになるだけでなく、実際に提案をすることで理想と現実のギャップを学び、地方創生の難しさを体感できる!(教育学部3年)

- 日本の地域そのものの魅力やそこに関わる人々の熱意、異なるバックグラウンドを持つ学生たちの様々な経験や考え方など、自分が知らなかった(知っている気になっていた)ものに数多く触れ、自身の人生に対する考えを改め、深めることができる素晴らしい機会であったと感じております。本ワークショップを通じて、教室での学びだけでなく、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の心で感じたことから得られる学びの重要性を実感することができました。(文学部3年)

問い合わせ先

早稲田大学GCCオフィス

[email protected]