2024年度で第6回目を迎える読売新聞との企業連携ワークショップ(旧:プロフェッショナルズ・ワークショップ)が、無事終了しました。今年度も、メディア・教育の第一線でご活躍されているプロフェッショナルの方々に全面的にご協力いただき、約2か月間活動を行いました。テーマを『「認知戦」に立ち向かうには?~新聞記者と考える~』とし、株式会社読売新聞東京本社の記者の皆様および公益財団法人笹川平和財団の講師の皆様からインプットを得ながら、限られた時間内でグループごとに議論を重ね、「認知戦」という答えのない課題にどう立ち向かえるか、学生目線での提案を行いました。

ワークショップ概要

企業名:株式会社読売新聞東京本社

テーマ: 「認知戦」に立ち向かうには?~新聞記者と考える~

参加学生数:14名(5名×2チーム、4名1チーム)

活動期間:2024年10月8日(火)~2024年12月10日(火)

開催形態:全10回対面(うち2回は読売新聞東京本社で開催)

募集要項はこちら

公式ワークショップ活動の様子

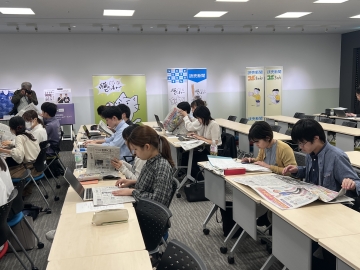

■ オリエンテーション@早稲田大学:2024年10月8日(火)

初めての顔合わせとなり、学生たちは緊張の面持ちでしたが、冒頭の自己紹介の中でお互いの共通点を見つけるなど、徐々に打ち解けた雰囲気になりました。大学事務局によるワークショップの概要説明の後は、読売新聞教育ネットワークアドバイザーの田中孝宏様よりニュースリテラシーについてのご講義をいただきました。その中で学生たちは、言葉の定義付けの重要性や、普段何気なく使っている「ニュースリテラシー」と「メディアリテラシー」の違いなどについて学びを得ました。

■ 交流会@早稲田大学:2024年10月14日(月)

約2か月間をともにするメンバー同士の交流促進を目的に実施しました。前半には「嘘あり自己紹介」を行い、どうしたら隠された「嘘」を見破ることができるか、質問の仕方を工夫しながら進めていきました。「嘘あり自己紹介」は大いに盛り上がり、メンバーの意外な一面を知る貴重な機会になるとともに、観察力や傾聴力、質問力を鍛えることができました。後半は大学事務局よりPDCAサイクルや合意形成のプロセス、発想法についてなどグループワークを進めるうえで大切な基礎知識について紹介を行いました。最後に、最終報告会にて提案を行う3チームのメンバーが発表され、学生はチームごとに集まり積極的にコミュニケーションを図り仲を深めていました。

■ 模擬取材体験@読売新聞東京本社:2024年10月15日(火)

大手町にある読売新聞東京本社にお伺いして模擬取材体験を実施しました。架空の事件を題材に、学生たちは新聞記者になりきってインタビューを行いました。多くの学生にとって初めての模擬取材体験となる中で、インタビュアーとして必死に食らいつく様子が見られました。その後は、聞き取った情報に基づき限られた時間の中で記事原稿の作成を行いました。

■ 講義「認知戦」について@早稲田大学:2024年10月22日(火)

最終提案を行ううえで最も重要なキーワード「認知戦」について、公益財団法人笹川平和財団の大澤淳様よりご講義をいただきました。生成AIやディープフェイクを用いた情報戦およびサイバー攻撃、ディスインフォメーションの脅威などについて、実際の時事問題を例に取り上げられました。非常に難しい議題ではあるものの、学生たちからは主体的に質問する様子も見られました。

■ 作成原稿フィードバック、グループワーク@早稲田大学:2024年10月29日(火)

前半は10/15(火)のワークショップで作成した記事原稿について、読売新聞の石橋大祐記者より一人一人フィードバックをいただきました。将来新聞記者を目指すメンバーもいる中で、プロからアドバイスをいただき、大変貴重な経験となりました!後半はチームに分かれ、中間報告会に向けたグループワークを行いました。

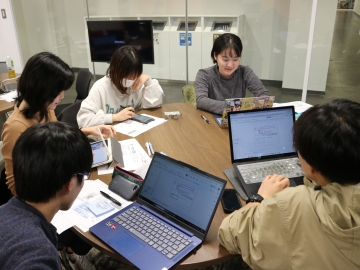

■ グループワーク:2024年11月5日(火)@早稲田大学

中間報告会に向け、チームごとに話し合いを進めました。この日は2時間みっちりグループワークを行いましたが、その中で議論が白熱してメンバー同士の意見が激しくぶつかり合うチームもあれば、話が堂々巡りになって全員が黙り込んでしまうチームもありました。4人ないし5人一チーム、同じ早大生のメンバーであっても、その中で合意形成し議論を推進する難しさを実感する時間となりました。

■ 講義「認知戦」について@早稲田大学:2024年11月12日(火)

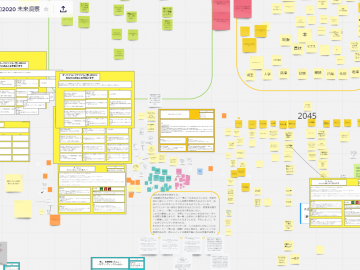

公益財団法人笹川平和財団の鈴木涼平様より、更なるインプットとしてご講義をいただきました。財団で公開しているデータベース「インド太平洋地域偽情報ポータル」の紹介やそこからわかる偽情報の傾向を日本、海外の事例をもとにご説明いただきました。また、偽情報が拡がる要因や偽情報をどのように探し当てるかについてもお話がありました。講義の終盤では実際に偽情報を作成する側の目線でのワークも行い、学生たちはテーマ対する理解を深めました。

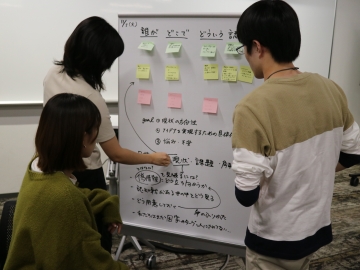

■ 中間報告会:2024年11月19日(火)@早稲田大学

最終報告会に向けたチェックポイントとして、各チームがこれまで議論した「認知戦」に立ち向かう方法について発表を行いました。読売新聞および笹川平和財団のご担当者からは、提案内容についてお褒めの言葉もいただく一方、「なぜその施策を行うのか」「それをすることで本当に認知戦に立ち向かうことができるのか」など、主に提案までの流れと施策の意義についての指摘を多くいただきました。発表後、各チームはいただいたフィードバックをもとに、発表内容をどのようにして改善するか、ワークショップ時間終了後も議論を重ねていました。

■ 質問会議、最終報告会に向けたグループワーク:2024年12月26日(火)@早稲田大学

前半では、「こうすればこれまでの議論や中間報告会での提案がもっとうまくいったのではないか」といった中間報告会までのグループワークについて振り返りを実施しました。ここでは、一名を問題提示者、比較的類似の悩みを持つ別チームのメンバー二、三名を質問者とし、問題提示者がグループワークや議論の進め方で生まれた悩みを提示、質問者が質問を繰り返し内容を掘り下げることで真の問題を探るという「質問会議」流の方法で進めました。質問の内容としては、多くのチームで「アイデアは出るが議論が活性化しない」「意見がまとまらない」「意見を言いにくそうな人がいる」「メンバー同士の集まる時間が取れない」などが挙げられました。振り返りの結果、問題提示者は「ここに本当の問題点があったのだ」という気付きを得るとともに、質問者も「この問題は、実は自分のグループにも当てはまるのではないか?」といった発見を促すことに繋がりました。問題が明確になった後はアクションプランの検討を行いました。後半のグループワークは、ぞれぞれが自チームに戻り実施しました。議論を始める前に、質問会議でどのような問題、そしてアクションプランが出たか自らのチームに還元する学生もいました。

■ 最終報告会に向けたグループワーク:2024年12月3日(火)@早稲田大学

いよいよ翌週に迫った最終報告会に向けて、グループワークを実施しました。各チーム提案内容について議論を進める中で、前週の振り返りの中で見出したアクションプランを活かし、見違えるように議論が活性化しているグループもありました。また、「実は自分はこっちのアイデアの方がいいと思っている」といった、議論を進めていく中で健全な批判をする学生の姿も見られました。

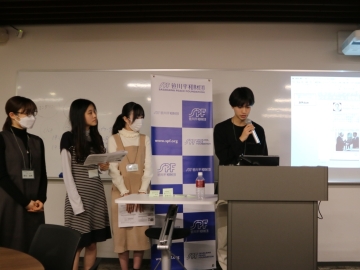

■ 最終報告会:2024年12月10日(火)@読売新聞東京本社

最終報告会では、再び読売新聞東京本社に伺い、読売新聞教育ネットワーク事務局NIE部長 新庄秀規様、読売新聞教育ネットワークアドバイザー 田中孝宏様、公益財団法人笹川平和財団 大澤淳様、早稲田大学 井上 文人常任理事に、講評者および総評者としてご参加いただきました。学生は、プロフェッショナルの方々を前に少々緊張しながらも、約2か月間、最終報告会直前まで考え抜いた提案を発表しました。講評では、「SNSではなく新聞にしかできないと思うことは何か」といった鋭い指摘もある中で、「学生らしく認知戦に立ち向かってくれた」といった温かいコメントもいただきました。

最終報告会後は、チーム内での振り返り会を実施し、2か月間の労をねぎらうとともに、お互いを称え、ワークショップの一区切りとなりました。

参加学生の声

-

- チーム内にはニュースに関して多くの知識を持っている人、新しいアイデアを出すのが上手な人、議論を整理してくれる人など様々な人がいました。

2ヶ月間のワークショップにおいて、最初は自分に何ができるだろうと考え悩みながら活動していましたが、活動を続けていく中で自分の強みを見つけることができ、後半になるにつれてその強みを活かしてチームに貢献できるようになっていったと感じています。私は今回のワークショップのテーマであった「認知戦」について何も知らない状態からスタートしたのですが、チームのメンバーはもちろん、講義、またその分野に関してプロフェッショナルな社会人の方から色々なアドバイスを頂きながら、最終的にはチームなりの、また自分なりの認知戦に対する考えを持つことができました。チームにおいてはただ話し合うだけではなく、意見を収束させまとめるということがとても難しかったです。(文化構想学部1年) - このワークショップを通じてプロフェッショナルの仕事に対する熱意・情熱を間近で体験してください。大人が真剣になって働く姿はあなたを本気にさせ、まだあなたが気づいていない潜在能力を発揮させることでしょう。WSスタート時には思いもしなかった価値観と経験がきっと手に入るはずです。(国際教養学部1年)

- 読売新聞に憧れてワークショップへの参加を決めたはいいものの、認知戦という特効薬のない課題に、メディア専攻でもないただの学生がアプローチできるのだろうかと不安と疑問を抱えたまま参加した。学部も学年も違うチームメンバーとの協働は、時に困難ではあったが大変刺激的かつ有意義な経験であったと思っている。読売新聞、笹川平和財団、事務局の皆様には、鋭いながらも暖かい眼で見守っていただき、大変頼もしかった。最終的に導き出された結論と具体的な施策は、奇しくもワークショップ全体を通じてなされた「立場の違う人々との対話」であり、この数ヶ月間歩んできた道のりが見えてくるようで、感慨深かった。このワークショップで得られたご縁や知識をここで完結させるのではなく、更なる対話の可能性を模索してゆきたい。(文学部3年)

- チーム内にはニュースに関して多くの知識を持っている人、新しいアイデアを出すのが上手な人、議論を整理してくれる人など様々な人がいました。

担当職員後記

-

-

- 「認知戦」という難解なテーマではありましたが、学生の皆さんが真摯に向き合う姿勢に私たちも本気で応援したい気持ちになりました。授業や他の活動と並行しながらのグループ活動は大変だったと思います。提案の内容はもちろんですが、最終報告会までの過程で皆さんが悩み、時にはぶつかりながら議論したその時間こそが今後の学生生活での糧になると思います。ワークショップでは何度も振り返りの時間を設けましたが、今後もご自身、そして周りのことを振り返りながら成長につなげていってほしいです。改めて、2か月間本当にお疲れ様でした!

- 「認知戦」日常では使わないワードがテーマで最初はどのチームも何から取り掛かろうか戸惑っていたように見えました。チームでのワークも知らない同士で遠慮がちなところからのスタートで、どうなることやらと心配していました。しかし回を重ねるごとにぎくしゃくした感じが無くなり、中間報告会、その後の質問会議を終えた頃には各チームとも「ONE TEAM」になっていて活発な議論に大きな成長を感じました。最終報告会後に振り返りを聞いているとやり切った感もありつつ、やり残したことや次回への課題を持つ学生も多く、このワークショップが自己成長のきっかけになったのではないでしょうか。授業やプライベートに忙しい中『「認知戦」に立ち向かうには?』に立ち向かった2ヶ月間お疲れ様でした。

- 私自身初めてのワークショップの参加で、さらに「認知戦」という馴染みのないテーマで、始まった当初はどうなるかと不安ばかりでした。しかし、皆さんが議論を進める中で少しずつ全員の理解が深まっていき、それに伴って皆さんの成長も見えてきて、とても頼もしく思うようになり、徐々にやりがいも感じるようになってきました。時間的な制約もあり、最終報告会には色々な思いがあったかもしれませんが、発表に至るまでの経験はきっと全員無駄にはならないはずです。皆さんにはまだまだ時間があり、可能性が大きく広がっています。是非このワークショップでの経験を生かして次に向かってチャレンジしていただけると嬉しいです!!私もこの貴重な経験を今後の自分の業務に生かしていきたいなと考えています。とにかくこの2か月間お疲れ様でした!!これからの皆さんのより一層のご活躍を祈っております!

- 今回は、「認知戦」に立ち向かうには?という難しいテーマに取り組みました。私自身もどのように考えれば良いのか非常に悩みましたが、学生の皆さんも同様に悩み抜いたテーマだったのではないかと思います。この難しいテーマに真剣に全力で向き合い、最終報告会に向けてチームで意見を出し合いながら、議論を重ね、合意形成をして一つの提案にまとめることは、非常にチャレンジングなことだったと思います。しかしながら、その過程で皆さんが見せてくれた情熱と努力は素晴らしく、最終的に一つの提案を完成させたことは大きな自信となったはずです。皆さんそれぞれ、最終報告会では色んな思いを抱いたかもしれませんが、その思いを無駄にしないように、今後に生かしていってほしいと思っています。このワークショップを通じて得た、たくさんの学びと成功体験を大切にして今後の学生生活の糧にしていってください。2ヶ月間、本当にお疲れ様でした。

-

問い合わせ先

-

-

-

- 早稲田大学GCCオフィス

-

-