縁もゆかりもなかった東北での活動を通して、その後の進む道を選択

2011年3月11日に発生した東日本大震災。被害の大きさから多くの人がボランティア活動に参加し、被災地に駆けつけた。ボランティアに参加する。この一歩が、その後の人生の選択に大きな影響を及ぼすこともある。「WAVOCでの経験は、その後の研究室選びや職業選択にも影響を与えた」と語るのは、震災発生当時、東北に縁もゆかりもなかった冨士岡加純さん。震災発生後から継続的に被災地に通い続けてきた冨士岡さんに、人生を変えた「一歩」を聞いた。

- 冨士岡 加純

- 会社員

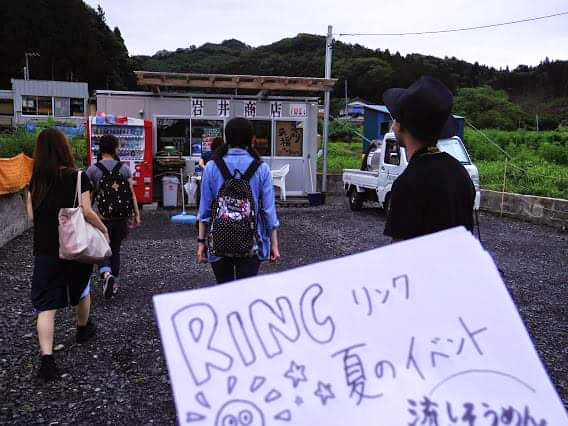

- 2015年先進理工学部卒業、2017年先進理工学研究科修士課程修了。大学入学を控えた春休みに東日本大震災を経験。1年次はアカペラサークルに加入し、WAVOCのボランティア派遣で被災地を訪れる。2年次の秋からWAVOC公認プロジェクト「RINC」に参加し、岩手県釜石市箱崎町の住民と継続的に交流を深める。WAVOCでの経験から原子力発電所の事故に関心を持ち、大学院では原子力分野の研究室に所属。現在は株式会社三菱総合研究所で、政策立案のための調査研究や様々な災害を対象としたリスク対策の支援等に携わる。

初めて足を踏み入れた東北で自分の無力さを痛感

「テレビに映し出される被災地の映像を見て、どこか遠い世界の出来事のように感じていました」と、震災当時を振り返る冨士岡さん。予定されていた入学式は中止になったものの、幸い大きな被害にも見舞われず、また東北を訪れたこともなかったため、実感を持てなかった。初めて東北を訪れたのは震災発生から1年が経過した大学1年生の3月。東日本大震災復興支援プロジェクトの一環で、所属していたアカペラサークルが被災地に派遣されときにさかのぼる。

「早稲田大学では、体育系各部や文化系・芸術系サークルの学生たちが被災地に入って、それぞれの特徴を生かした復興支援活動に従事していました。私の所属したアカペラサークルもそのひとつで、支援物資の仕分けや介護施設でのコンサートを開催しました。

本心を打ち明けると、東北を訪れた理由は『震災当時にボランティアも何もできていなかったし、東北に行ってみよう』という軽い気持ちから。少しでも皆さんの力になればとアカペラで歌ったところ、席には涙を流しながら合唱に耳を傾けている人の姿も見られ、いたたまれない気持ちになりました。

『あの日とこの1年間の被災地をどのように見つめ、どういった思いで過ごされてきたんだろう……』と想像するだけで胸が痛み、かける言葉も見つかりませんでした。ボランティアに来た学生と交流を深めることで、気分転換になるという住民の方もいるため、その意味では私も力になれたのかもしれません。

でも、その手ごたえを感じることはなく、唯一確かなものは『本当に私は役に立てたのだろうか』という無力感。一度だけのボランティアでは意味がない。思い悩んだ末にWAVOC公認プロジェクト「RINC」に参加し、継続的に被災地に関わり、挑戦していく決意を固めました」

「私のことを知っている人がいる」街の人に名前を呼んでもらえた喜び

冨士岡さんが参加したRINCは、震災で甚大な被害を受けた岩手県釜石市箱崎町で活動した団体。当初、箱崎町の人々は、外部のボランティアを受け入れることに積極的でなかったと言う。しかし、住民の家を一軒一軒回るお宅訪問活動や、仮設住宅の集会場で開催するイベント活動など、箱崎に通い続けているうちに、町の人たちとも心を通わせることができるようになった。

「長期休暇のたびに現地を訪れ、街の人の顔と名前、性格まで理解するなど、距離が縮まっているという実感がありました。最もうれしかったのは、街の人から名前を覚えていただいたこと。『早稲田大学の学生ボランティア』ではなく、『ひとりの人間』として知っていただくために、いつも名札をつけて活動していました。何度もお宅まで足を運び、街の人と対話を重ねてきた結果、少しずつ名前を呼んでくれる方も出てきて……。縁もゆかりもない場所で『私のことを知っている人がいる』と思うと、1回目のボランティア活動で感じられなかった手ごたえがありました。

その一方で、始める前は予想していなかった葛藤が芽生えていたのも事実です。というのも、住民の多くが震災で家族を亡くし、愛する人を失う苦しみや悲しみを抱えており、こちらが意図していなくても不意に記憶を呼び起こしてしまったのではないかと思ったこともありました。私たちが「話をさせている」のではないかという考えがよぎったこともあります。

でも、外部から来た私たちだからこそ、『心の緩衝材』としての役割を担える可能性もあると思っていました。困っている人や一人で過ごされている人が『今日は人と話せた』と安心感を抱いてもらえるよう、コミュニケーションの仕方についてはメンバー同士で何度も議論しました」

WAVOCでの経験が研究室選びや職業選択に影響を与えた

その後も休みのたびに現地を訪れ、多いときで年5回も箱崎入りするなど、住民との強いつながりを感じるようになっていた冨士岡さん。WAVOCでの経験がのちの研究室選びや職業選択に影響を与えるようになっていった。

「訪問を重ねるたびに、箱崎町でも復旧作業が進み、少しずつ震災の面影は消えつつありましたが、全国的に原発の安全性をめぐる議論が活発化していました。原子力発電所は廃止すべきという根強い反対がある一方、資源が少ない日本にとって貴重なエネルギー源だから再稼働させるべきという意見もありました。

私も当時から原発問題に関心を持っていましたが、実際に何が起きたのか、どんなリスクがあるのかまで理解できておらず、確固たる考えを持っていませんでした。自分の問題として捉えるためにも、原発事故について『何が起きているのかを正確に知りたい』という思いから原子力分野の研究室を選び、大学院でも研究を続けました。おそらくWAVOCの経験がなかったら、このような選び方をしていなかったと思います。

その過程で、どんなに先進的な技術でも利用されなければ意味がないし、どんなに優れた技術でも技術に対する理解がなければ採用されることもないと気づきました。『技術の力』と『社会の困りごと』の間を橋渡しして課題解決できる仕事がしたいという目標が定まり、防災をはじめとする幅広い領域の調査・研究や政策提言、社会実装まで携わることができるシンクタンクへの就職を選びました。

WAVOCというプラットフォームへの一歩を踏み出したからこそ、遠い世界の出来事だった東日本大震災と向き合うことができ、ここまで自分の進路や就職について想像力を広げられたのだと思います」

技術と社会の間に立ち、「次の被災地を作らない」という使命を抱く

現在、冨士岡さんは防災や危機管理、リスクマネジメントなどを専門とする部署で、政策立案のための調査研究や、様々な災害を対象としたリスク対策の支援に携わっている。東日本大震災から10年。冨士岡さんのこれからについて伺うと「次の被災地を作らない、被害を最小限に食い止めるという使命感を持って仕事をしていきたい」と力強く語った。

「今の私があるのも、過去に東日本大震災があったから。災害をきっかけに、進路や職業、人生が転換していることに対して、自分をどのように肯定したらいいのか思い悩み、大学の先生に相談したこともあります。

先生からは『震災が起こったのは事実。それを自分なりにどのように位置付け、意味付けて次に進んでいくかが重要』と言われて納得がいきました。私が『東北』に足を踏み入れたきっかけは、WAVOCへの参加。その一歩を踏み出したことで、遠い世界の出来事だった『東日本大震災』を自分の問題として捉えることができ、入学時には想像もしなかった世界が目の前に開けていきました。

10年目の今、次なる抱く使命は『次の被災地を作らない、被害を最小限に食い止めること』。近年、日本の各地で地震や台風など大規模災害が相次いでおり、人々の防災意識の向上を図ることと並行して、先端技術をよりスピーディに実用化させることも重要になっています。技術と社会の間に立ち、両方の理解を深めながら、どうすれば新しい技術や情報システムを効果的かつ適切に活用していけるのか、産官学と連携して仕組みづくり、そして社会実装を進めていきたいです」