Alumni's Voices

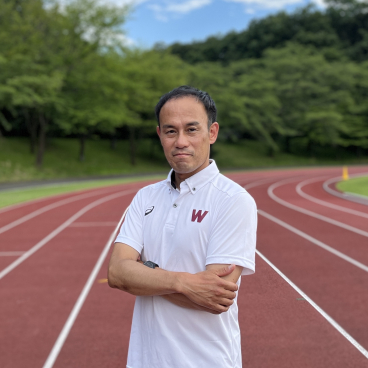

八木 亜希子 氏

1988年第一文学部卒

フジテレビのアナウンサーとして活躍後、フリーに転身。

現在はラジオパーソナリティ、俳優、司会者など多岐にわたる分野で活動している。

大学時代は心理学を専攻する傍ら、ミュージカル研究会の活動に情熱を注いだ。

各界で活躍する卒業生たちにご出演いただく記念企画「Alumni's Voice」。今回はフリーアナウンサーで俳優の八木亜希子さんがメッセージを寄せていただきました。充実した大学生活を送られた八木さんですが、入学当初は早稲田を「砂漠のようだ」と感じていたと振り返ります。そんな早稲田の環境から八木さんは何を学び、未来を切り拓いていったのでしょうか。「ずっと早稲田と共にある人生です」と朗らかに笑う八木さんにお話を伺いました。

早稲田には「何もないようで、何でもある」

──早稲田大学150周年事業がスタートしました。率直に、早稲田への想いや今のお気持ちをお聞かせください。

卒業生の私が「おめでとう」と言うのが適切かは分からないのですが、150周年、本当におめでとうございます。私が早稲田を卒業したのはずいぶん昔になりますが、それよりもずっと前から絶えることなく歴史を積み重ねていること、そして、今も毎年多くの入学志願者の方がいることに感銘を覚えています。

今の時代は特に変化のサイクルが早くなっていますよね。何かを10年続けることだって大変なのに、150年というのは本当にすごいことです。学生時代には気づけなかったのですが、早稲田を支えてくださっている教職員の方々の絶え間ない努力があってこそだと感じています。

──八木さんは1984年に早稲田大学に入学されました。早稲田大学は八木さんにとってどんな場所でしたか?

実は子どもの頃から早稲田への憧れがありました。父が学生スポーツのファンで、一緒にテレビで早稲田のラグビーや野球の試合をよく観戦していたんですよ。燕脂(えんじ)色のユニフォームには特別な想いがあり、入学後もスポーツ観戦を楽しんでいました。

入学した時の記憶を思い起こすと、最初の印象は良くも悪くもほったらかし(笑)。正直に言うと、「砂漠のようだな」と感じたんです。中学や高校は、カリキュラムはもちろんのこと、やるべきことがすべて決まっていますよね。そうしたレールが敷かれているところから、ずいぶん自由な場所に来たのだなと。授業の取り方も人それぞれですし、部活やサークルには入っても入らなくてもいい。「私は大学で何をすればよいのだろう?」と、少し迷子になったような気分になりました。

そんな時、ある先輩から「早稲田は何もないようで、自分で手を伸ばせば何でもある場所」と言われたんです。砂漠に見えたキャンパスにも、どこかにオアシスがあるはずなのだと、視界が拓けたんですね。何もないけど、何でもある。その感覚は、今でも私の中にあります。自分で手を伸ばさなくてはならないのは、社会でも同じですよね。社会に出る前に、早稲田という「小さな社会」で予習できたように思います。

フジテレビの面接でミュージカルのソロパートを熱唱し、見事採用に

──在学中はミュージカル研究会で活動されていたのですよね。どんなきっかけだったのですか?

そうそう。入学後に友達と一緒にいろいろなサークルを見学して回りました。ただ、どこも、なんとなく私が求めていたものとは違うなと思ったんですね。

そんな中、ミュージカル研究会の1日体験に参加した時、最後に先輩が「来てね!」ととても素敵な笑顔で言ってくれて。それで入ることを決めた友達に強く誘われて、私も入ることにしました。

活動は本当にハードで、毎回公演のために喉をからして練習していました。音楽も振付も全部部員がオリジナルで創作していたんですよ。私は衣装担当だったので、洋裁の先生である母に手伝ってもらって、夜通し衣装を作ったりもしました。大変だったけど、本当に一生懸命取り組んでいて、家族からは「水を得た魚のようだね」と言われましたね。

──ミュージカル研究会での経験が、現在の俳優業につながっているのでしょうか?

いえ、実はそれは全然つながっていないんです(笑)。でも、就職活動では役に立ったかもしれません。フジテレビの採用面接の時、私はとても緊張していて、全然大きな声が出なかったんです。

面接官は3名。人事、ディレクター、そしてアナウンサーの先輩がいらっしゃって。そこで、「ミュージカル研究会なんだったらここで歌ってよ」と言われたんですよ。どうせ受からないだろうし、旅の恥はかき捨てだと思って、1年生の時に出演した公演で担当していたソロパートを思い切って歌いました。

そうしたら「声出るじゃない!」と驚かれたんです。それが印象に残ったのか、無事採用していただきました。その話が出回ったのか、それからフジテレビの面接で歌を披露する学生が増えたらしいです(笑)。

変わらない場所と、変わらない精神

──早稲田大学にまつわる、思い出の場所はありますか?

文学部キャンパスのスロープです。当時はあのスロープの下にミュージカル研究会の部室がありました。近年キャンパスの改修が行われましたが、スロープは残されていますよね。きっと、多くの人があそこに思い出があるからだろうなと思ったりしています。

卒業してからしばらく経ちますが、その間、世の中のいろいろなものが変わり、なくなっていきました。自分の思い出の場所がなくなるのはすごく寂しいことです。だからこそ、早稲田が変わらずそこにあり続けてくれることは、心からありがたいと感じます。

変わらないのは場所だけではありません。学生生活を共にした学科やサークルの仲間とは、今でも頻繁に会っています。それどころか、夫は同じ心理学専修の同級生で、結婚の証人も心理学専修の友人なんですよ。だから、日常生活の中にはいつも早稲田がある。もう、ずっと早稲田と共にある人生ですね(笑)。

──八木さんが早稲田大学で得た、最も大きな学びは何だったのでしょうか。

「進取の精神」という言葉が本当に好きなんです。あの「砂漠」のような場所で、自分で手を伸ばして掴みに行く経験を得たことが、この精神を身をもって学ばせてくれたのだと思います。あきらめずに新しいことを見つけ、チャレンジする。新しい世界へと手を伸ばすことを躊躇しない。その姿勢は、早稲田が教えてくれた私の人生の羅針盤です。

──最後に、これからの早稲田大学に期待することをお聞かせください。

「在野精神」と「進取の精神」。この言葉に象徴される人を育て続けてほしいです。何ものにも依らない自立した考えをもっていなければ、新しいものを生み出すことはできませんから。これまでの歴史の中で早稲田もさまざまなことが変わってきたと思いますが、その精神だけは変わらないでいてほしい。自立して、新しいチャレンジを続ける人たちを、これからも世に送り出してくれることを願っています。

NEW

早稲田大学創立150周年特設ウェブサイト 新着記事

早稲田大学

創立150周年記念

事業募金への

寄付のお願い

次の時代を切り拓くための挑戦を続けるために──。皆さまからのご支援や期待が、進化を力強く後押しします。ぜひともお力添えいただき、ともに未来を築いていただけますようお願い申し上げます。