Alumni's Voices

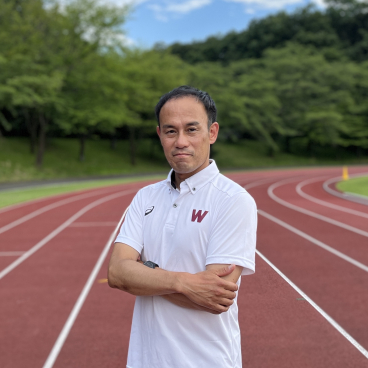

一力 遼 氏

2020年社会科学部卒

トップ棋士として囲碁界を牽引する傍ら、河北新報社の取締役として経営にも携わる。2024年に名人位を獲得し、棋聖、本因坊、天元と合わせて四冠を達成。

2032年に創立150周年を迎える早稲田大学。この150周年記念事業のアンバサダーとしてメッセージを寄せてくださったのが、囲碁界を代表する棋士・一力遼さん。2024年に四冠を達成し、日本を代表するトップ棋士として活躍する傍ら、河北新報社の取締役も務めるなど、多方面で活躍されています。「早稲田大学の長い歴史の一員として、学生時代を過ごせたことを光栄に思います」と語る一力さんに、早稲田での学びと、それが自身にどう影響を与えたのかを伺いました。

プロ棋士と学業の二刀流。両立させた4年間

——母校である早稲田大学が創立150周年記念事業をスタートさせるにあたって、アンバサダーに就任されました。卒業生として、今のお気持ちをお聞かせください。

2032年に150周年を迎えられるということで、まずはそれだけ長い歴史を積み上げてこられたということが、本当に素晴らしいと思います。また、その長い歴史の中で自分が学生として過ごすことができたことを、非常に光栄に思っています。

——一力さんは13歳でプロ棋士になった後、2016年に早稲田大学に入学しました。すでにプロとして活躍されていた中で、なぜ早稲田大学への入学を決めたのですか?

囲碁以外の世界のことを知りたいという理由で大学への進学を決めました。大学生になってからプロ棋士になる方はいらっしゃるのですが、プロ棋士になってから大学に進む方は多くありません。棋士としては少し特殊な進路だったと思います。 社会科学部は早稲田大学の中でも分野の垣根を越えた学びを非常に重視しており、経済学、法学、商学など幅広い分野を学べる場となっています。多様な学問に触れ、知見を得られるという点でとても魅力的でしたね。 私の実家は仙台に本社がある河北新報社という新聞社を経営していて、卒業後は棋士と家業を両立し、将来的には責任のある立場となることも想定していました。そのため、大学で経営について学びたいという思いもありましたね。

——長期でのキャリアを見越していたのですね。大学生活と棋士の活動の両立はどのような様子だったのでしょうか。

とにかく大変で、今振り返るとよく4年間やってこれたなと思うほどです(笑)。 プロ棋士の年間の対局数は60局ほどにもなります。対局は東京だけではなく、日本各地で行われますし、ありがたいことに中国や韓国をはじめとした海外での対局に参加する機会も多くありました。移動も含めるとかなりの時間を費やさなければなりません。 そんな中で、残りの時間をなんとかやりくりして学生生活を過ごしていましたね。月曜日と木曜日が対局日なので、火、水、金曜日に授業を固めて講義を受けていました。

——プロ棋士と学生を両立することで、双方に良い影響はありましたか?

棋士は対局日以外は自由なので生活に乱れが生じることもあるのですが、大学に通っていたことで早い時期から規則的な生活が習慣づいたことは良かったですね。

また、準備の進め方という点でも共通点を感じていました。プロ棋士の対局は2週間前に対局相手が通知されます。そこから相手の過去の対戦データを調べ、対策を練って本番に臨む。このアプローチが、大学の試験勉強と似ていると感じていました。試験も2週間ほど前に範囲が告知され、過去問などから対策を立てていきますよね。そのプロセスが非常に似ていて、学生生活で培った経験が、棋士としての取り組みにも活かされていると思います。

——学校行事と対局の予定が重なってしまうこともありそうですね。

はい、大学2年生の頃は特に多忙でした。試験期間とタイトル戦が重なったり、海外遠征もあったり。対局相手の研究をしなければいけませんから、試験期間中であっても勉強に没頭することができず、気持ちの切り替えが大変でしたね。 タイトル戦に向かう移動中に参考書を読んでいたのも、今となってはいい思い出です。

分野を越境して学び、変化への柔軟性を

——早稲田大学社会科学部ではどのような学びがありましたか。

幅広い学問分野に触れられたことが、社会科学部での一番の学びだと思います。幼少期から数学分野に興味があったので、エントロピー理論やカオス理論などが学べる、自然科学系の講義を多く選択していました。あとは経済学や経営学なども。自分の興味に従った選択ができるのは嬉しかったですね。 これらの授業で学んだことが、すぐに何かに役立つことはないかもしれません。しかし、何年か経って「あの時学んだことはこういうことか」とわかる瞬間があります。即効性はなくとも、自分の中に知識として溜まっており糧となっているんだなと実感することがあります。

——早稲田大学は社会の変化に対応できる人材の育成に取り組んでいます。近年はAI技術が台頭し、囲碁界にも大きな影響をもたらしていますが、一力さんはそういった環境の変化にどのように向き合っているのでしょうか?

囲碁界において「AIが人間を超えた」と言われているのは、2016年の3月にAlphaGoが韓国のトップ棋士イ・セドルさんに勝利した時でした。これは、私の大学入学と同時期であり、囲碁界の常識がガラッと変わろうとしているまさに過渡期でした。

去年まで正しかったやり方が今も通用するとは限らない。自分の軸とする部分は残しつつ、臨機応変に変えていく柔軟性も大切だと学びました。私自身、元々積極的に新しい考えを取り入れたいと思っていましたが、社会科学部で分野を越境した学びに触れ、より変化に対応する柔軟性が身につきました。

トップ棋士として、囲碁の魅力を世界に広げていきたい

——卒業後、早稲田大学卒業生同士のつながりを感じることはありますか?

在学中よりも、卒業してから実感する機会に恵まれています。タイトル戦で全国各地を訪れた際に、各地でお会いする方に「私も早稲田大学出身だよ」と声をかけていただけることが多いですね。 驚いたのは中国の深センにも稲門会があったことです。タイトル戦で伺った際に、卒業生の方々が応援してくださって嬉しかったですね。海を越えても、卒業生であることをきっかけに人と人がつながっていくのだなと。

——在学生や卒業生へメッセージをお願いします。

周りに流されずに自分の軸を持つことが大事だと思います。どれだけ自分のやりたいことにフォーカスできるか、そこに時間を割いていけるかが、特定の分野で成果を出すためには重要な要素となります。変化が激しい時代、将来を見通すことは困難だと思いますが、何か一つ夢中になれるものを見つけることが、変化に耐えうる軸をつくってくれます。 私にとっては、それが囲碁でした。5歳の頃に碁石を持ち始め、20年以上続けていますが、いまだに毎日新しい発見があります。また、一つの物事に一生懸命取り組んだ経験が、他の分野に生きることも少なくありません。何か一つ、没頭できるものを見つけてもらえたら嬉しいです。

——最後に早稲田大学150周年記念事業アンバサダーとして、大学への思いをお聞かせください。

長い歴史を積み上げてこられたことは本当に素晴らしいことですし、その蓄積が世界に広がるコミュニティをつくり上げているのだと思います。また、早稲田はスポーツや経済界をはじめとした各分野にトップの人材を輩出しています。これはかなり稀有なことであり、大学の多様性と歴史の積み重ねを感じます。 卒業生である私が貢献できることは、棋士としてより良い成績を残し、囲碁の魅力を世界に広めていくことです。昨年、世界選手権で優勝することができましたが、さらに成長し、実績を積んでいきたいという思いがあります。 現在、囲碁は中国、韓国、台湾といったアジア圏で盛んに行われており、ヨーロッパやアメリカなど、世界中に広がりを見せています。私自身が棋士としてトップを走り続け、囲碁の素晴らしさを国内外に広めていきたいです。

NEW

早稲田大学創立150周年特設ウェブサイト 新着記事

早稲田大学

創立150周年記念

事業募金への

寄付のお願い

次の時代を切り拓くための挑戦を続けるために──。皆さまからのご支援や期待が、進化を力強く後押しします。ぜひともお力添えいただき、ともに未来を築いていただけますようお願い申し上げます。