組織行動論 1【商学部設置科目】

商学部 3年 水谷 優美(みずたに・ゆみ)

村瀬俊郎先生(左)、水谷さん(右)

皆さんは、日々集団で過ごす中で「どうしてあの人はあんな行動をするのだろう?」と疑問に思ったり、「チームでうまく協力できないのはなぜだろう?」と悩んだりしたことはありませんか? 村瀬俊朗先生(商学学術院准教授)による「組織行動論 1」は、そんな日常の疑問や悩みに対する答えを見つけることができる授業です。

組織行動論とは、集団や組織の中で人々がどのように行動し、互いに影響を与え合うかを学ぶ学問です。村瀬先生はこの分野で豊富な知識と経験をお持ちで、受講生に対して分かりやすく、かつ興味深い講義を展開してくださいます。経営学、心理学などの多様な視点から組織行動を解説し、理論と実践を結び付けたアプローチが授業の特徴です。

この授業の最大の魅力は、自分の経験と結び付けて学べる点です。例えば、サークル活動で意見が対立した時や、アルバイトで仕事ができない人がいた時などを思い出しながら、授業で学んだ理論を現実の状況に当てはめて考えることができます。これにより理論が身近に感じられ、理解が深まります。

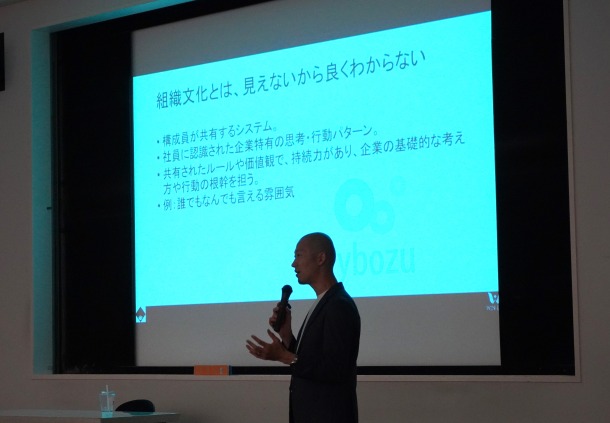

授業はスライド資料に沿って進められます。この日のテーマは、組織文化(企業などが目的を達成するために存在する組織内のルールや価値観)について

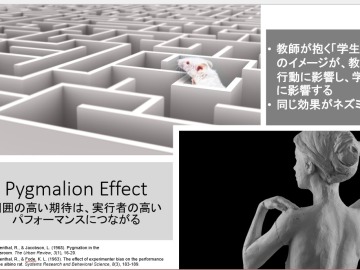

「ピグマリオン効果」について。授業のスライド資料より

特に私が面白いと思ったのが、「ピグマリオン効果」です。ピグマリオン効果とは、「周囲の高い期待は、実行者の高いパフォーマンスにつながる」という現象です。例えば、教師が「この学生は優秀だ」と思っていると、その期待が教師自身の行動に影響し、学生のパフォーマンスが向上する傾向があります。逆に、「この学生は勉強ができない」と思っていると、その期待の低さが相手のパフォーマンスの低下を招く恐れがあります。つまり、自分が相手に期待することで、その相手が期待に応えてくれる可能性が高まるのです。

この授業は、集団や組織内での人間行動に興味のある学生にとって有益になるだけでなく、自分の行動や反応の理由を深く理解することができ、自己理解につながると思います。組織行動の多岐にわたる現象を深く理解し、組織運営に役立つ知識とスキルを習得することができるでしょう。