Wooden Construction Experiment [Subject offered by School of Creative Science and Engineering]

Koya Yoshihara, 4th year student, School of Creative Science and Engineering

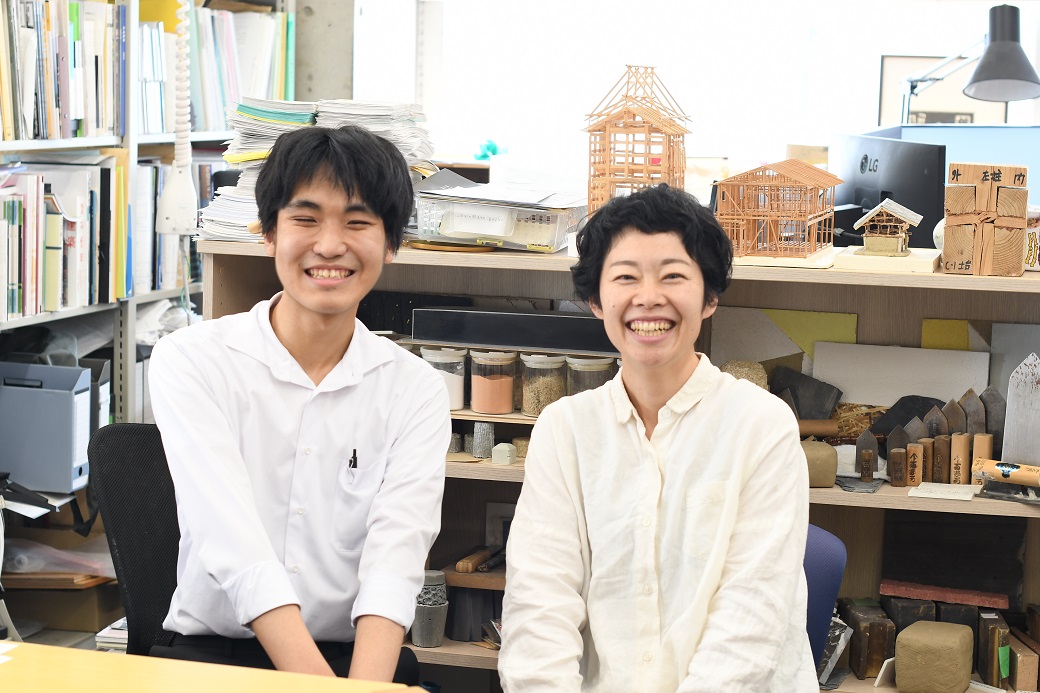

At the Midori Yamada Laboratory on Nishi-Waseda Campus. Yoshihara (left) and Professor Yamada (right)

Have you ever wondered how the materials used to make the buildings you use in your daily life are produced? In the "Wood Construction Experiment" class, you can learn through experience where and how wood, which is essential for wooden buildings, is produced, processed, and used.

The class looks at architecture in terms of the way it is assembled and the production system. Associate Professor Midori Yamada (Faculty of Science and Engineering Associate Professor), Professor Naoyuki Koshiishi from the properties of the material, and Professor Yasuhiro Hayabe looking at it from a structural safety standpoint. Together with the teachers (both Faculty of Science and Engineering Professor), students learn about the production system and mechanical properties of wood. The most attractive and distinctive feature of the course is that it is mainly based on fieldwork and experiments, with very little classroom learning.

The class is broadly divided into two stages. The goal of the first stage is to "understand the wood production system." Taking advantage of the fact that most of the classes are held during the summer vacation period, students will visit upstream businesses* involved in wood production, such as forestry and lumber, to learn about the actual situation. Through their own experience, students will learn the fact that building materials are produced over a very long period of time and with a great deal of effort. After understanding how production is carried out upstream, students may visit actual buildings that use wood, which may change their perspective.

*The entire process from raw materials to finished products and sales is likened to the flow of a river, with the upstream referring to raw materials, the midstream referring to finished products, and downstream referring to sales.

All photos of the training were taken in 2024.

Left: Forestry training in the mountains of Ogawamachi, Saitama Prefecture

Photo on the right: A tour of Kaneko Lumber, a lumber mill

The goal of the second stage is to "understand the material and structural properties of wood." By actually working with a carpenter using planes and chisels, students can experience the techniques and difficulties of wood processing firsthand. In addition, they will create a frame (a structure consisting of pillars and beams) from the processed wood and conduct a destructive experiment to understand the mechanical properties of the building. By applying a horizontal load to the beams, they will learn how they break and where the weak points are that are prone to breakage.

Materials Engineering Laboratory (1st floor, Building No. 59, Nishi-Waseda Campus) Processing, production, and experimentation

Photo on the left: Experience hand-carving (manual) wood processing

Photo on the right: Students and teachers working together to create a wooden structure

In the destructive test, the horizontal load that would actually be applied to the building during an earthquake is applied to check the strength of the structure.

Learning through experience, something you can't get in classroom classes, made me think about the materials I had chosen without much thought for my previous design assignments. In addition, this class allows you to experience the upstream production of building materials, so it is a very attractive class for people who like to use their hands and are interested in the production of building materials. Another recommendation for this class is the close proximity between the students and the teachers, as we learn together through hands-on experience.

Touring wooden architecture

![[Save version] Map of the four main campuses](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/2025/09/17cb2975123fc5103172ef60bd98608d-610x458.jpg)