チームを率いるリーダーを手助けできる研究がしたい

大学院商学研究科 修士課程 2年 三宅 唯斗(みやけ・ゆいと)

私は、組織の中の個人やチームの行動に注目する「組織行動論」を専攻しています。「チームをうまく機能させるリーダーシップについて知りたい」という強い思いがあったからです。

私は、組織の中の個人やチームの行動に注目する「組織行動論」を専攻しています。「チームをうまく機能させるリーダーシップについて知りたい」という強い思いがあったからです。

小学1年生から高校3年生までの12年間、私はチームスポーツである野球に取り組み、それぞれの最終学年ではキャプテンを務めました。小学6年生の時には、自分たちよりもはるかに実力が上のチームに勝ち続けて埼玉県で1位になったり、高校3年生の時には、5回戦(埼玉県内ベスト32)で敗退という悔しい結果に終わったり。また、途中でチームメイトの数名が退部してしまうという悲しい経験も味わいました。このように、「チームが機能したときのポテンシャル」と「チームを機能させることの難しさ」を体験してきた結果、冒頭で話した思いを強く抱くようになったのです。

組織行動論との出合いは大学2年生の時。ある日、授業の課題に必要な本を探しに図書館に寄った際、本棚の『組織行動のマネジメント』というタイトルが目に留まりました。その本を手に取ると、そこには「チームを機能させる方法」や「リーダーの役割」など、私が野球をしていた時に知りたかったことが体系的にまとめられていたのです。この本をきっかけに、組織行動論を学んでみたいと思うようになりました。

愛読する書籍。(左)『組織行動のマネジメント』スティーブンP.ロビンス著、髙木晴夫訳(ダイヤモンド社)、(右)『組織行動論の考え方・使い方』服部泰宏著(有斐閣)

しかし、当時私が在学していた明治大学商学部では組織行動論に関する科目が開講されていなかったので、大学3年生の時に、組織行動論発祥の地である米国への留学を決意。組織行動論についてクラスメイトとディスカッションして発表する授業や、実務の世界で活躍する経営者を招き、学習した知見がどのように応用されているかについて話を聞く授業を受けました。この2つの授業で6冊の教科書を読み込み、基礎知識をしっかりと身に付けるとともに、組織行動論の面白さを再認識することができました。帰国後は「自分自身でもこの分野を深く研究してみたい」という思いが強まり、早稲田大学大学院商学研究科への進学を決めたのです。

留学先で一緒にプレゼンをしたチームメイトと(中央が筆者)

現在は、組織行動論を専門とする村瀬俊朗教授(商学学術院)の研究室に所属し、「安全な職場づくり」について研究中です。組織の成果は、生産性や効率性によって決まる部分が多いですが、それらを追求し過ぎると現場の安全衛生管理が疎かになり、従業員の安全が脅かされる可能性が高くなります。加えて労働災害(※)が発生すれば、組織は業務の停止や再発防止に向けた対策が求められ、甚大なコストを負うことになってしまいます。そのため、「安全な職場づくり」は現場従業員のみならず、組織にとっても重要になるのです。

※労働者が職務に関連する建物や設備、原材料が原因でケガをしたり病気になったりすること。

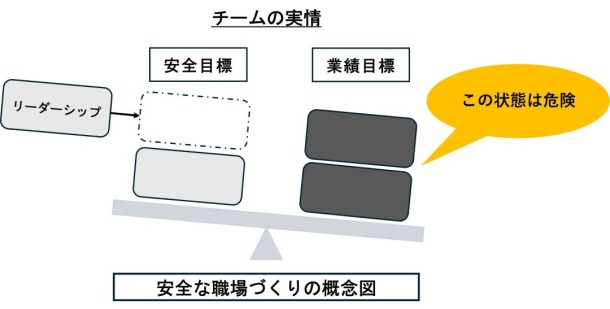

しかしながら、現場従業員に安全を意識してもらうことは簡単ではありません。なぜなら現場従業員は、例えば「この先5年間の労働災害をゼロにする」という安全目標よりも、1日単位で数値化され自身の給与に直結する業績目標を意識してしまうからです。このような背景から、組織行動論研究では「安全な職場を促進する方法」について考えられてきました。

中央にあるシーソーは、チームが業績目標を重視してしまう傾向を表しています。その傾向を緩和し、安全をより意識させるために、リーダーシップが必要になります

私はその中でも、リーダーシップに着目して研究を進めています。具体的には、「どのようなリーダーシップがチーム全体の安全意識を向上させられるか」についての検討です。2024年度は日本各地の工場に訪問し、製造現場で働く管理職および一般社員の方々にインタビューを実施し、製造現場で働く人たちが安全についてどのように考えているのかを把握することができました。本年度はこの結果を基に、訪問した工場の管理職と一般社員に向けて安全行動やそれを促進させる要因について尋ねるアンケートを作成し、データの収集・分析に取り組んでいます。今後は、データ分析による発見を修士論文にまとめると同時に、協力を得た企業に分析結果の報告をしていく予定です。

これからもチームとリーダーシップについての研究を続け、いずれは組織行動論を専門とする研究者になりたいと考えています。そして、高校時代の私のようなチーム運営で悩むリーダーたちの助けとなる知見を提供していきたいです。

ある日のスケジュール

- 07:00 起床、犬の散歩、朝食、準備

- 08:30 大学へ移動(電車ではiPadで論文を読んでいます)

- 10:00 研究室で授業の課題に取り組む

- 12:00 昼食(母親が手作りのお弁当を作ってくれています。感謝です)

- 13:10 対面授業2コマ

- 17:45 帰宅

- 18:00 ジムに行く(週に2回は運動をするようにしています)

- 19:30 夕食、風呂(たまに、研究室の同期や友人と飲みに行きます)

- 22:30 論文を読む

- 23:00 就寝(8時間睡眠を習慣化しています)

研究室の同期と飲みに行った時の写真(右奥が筆者)