「私の作る短歌や文章が、誰かの人生のビタミンになるように」

文学部 2025年3月卒業 杉浦 絵理(すぎうら・えり)

筆名:弓吉 えり(ゆみよし・えり)

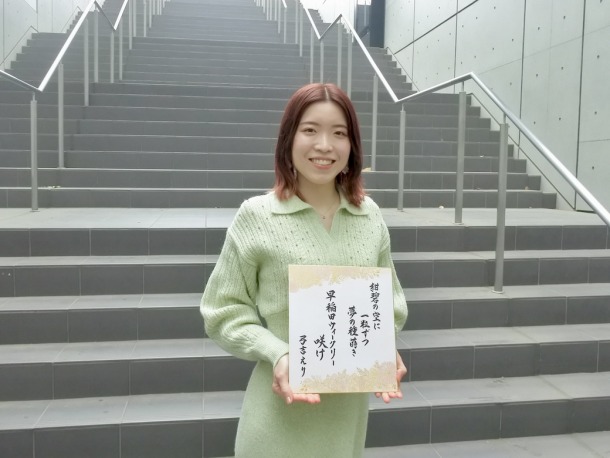

戸山キャンパス 早稲田アリーナにて。『早稲田ウィークリー』を題に詠んだ短歌を手に

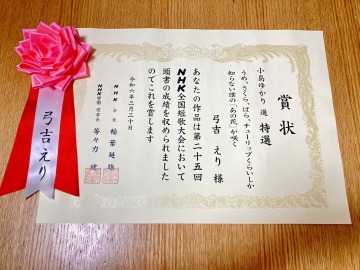

文学部日本語日本文学コースを2025年3月に卒業した弓吉さんは、大学3年生の時に短歌と出合って以来、精力的に創作活動に取り組んできました。2024年3月に行われた「第25回NHK短歌全国大会」では、各選者が最も優れた作品に贈る特選一席を自由題で受賞、2025年3月には「早稲田学生文化賞」でも表彰されました。そんな弓吉さんに、短歌を始めたきっかけや学生生活の思い出、今後の目標を聞きました。

――短歌を始めたきっかけは何ですか?

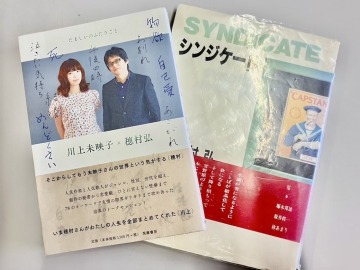

幼い頃から読書が好きで、大学2年生の頃から小説家・川上未映子さんの作品が好きになり、川上さんの著作をひたすら読んでいたんです。そして、『たましいのふたりごと』(筑摩書房)という作品で歌人の穂村弘さんを知り、それがきっかけで穂村さんの歌集『シンジケート』(講談社)を手に取りました。穂村さんの短歌を読んで言葉の自由さに驚いた一方で、そこから生まれる大きなエネルギーを感じて、ふと「自分も詠んでみたい」と思ったんです。

大学3年生になる頃から1年ほど、テレビ番組『NHK短歌』などに投稿しながら一人で短歌を作っていたのですが、短歌について誰かと話してみたいと考えるようになり2023年度末に短歌会(公認サークル、通称わせたん)に入会しました。

写真左:左から、短歌を始めるきっかけになった『たましいのふたりごと』川上未映子・穂村弘(筑摩書房)、『シンジケート』穂村弘(講談社)

写真右:戸山キャンパス 学生会館の短歌会の部室にて、取材中の弓吉さん

――今まで詠んだ短歌で、印象に残っているものを教えてください。

「便箋に青のインクが滲んでる君の名前の最後の一字」

という歌です。『NHK短歌』で初めて入選して番組内でも紹介してもらった歌で、これからも短歌を頑張ろうと思うきっかけになったのでとても大切にしています。「青」というお題から濃紺のインクを連想して、誰かに手紙を書いている人物がぐっと気持ちが込もってしまってインクを滲ませる、という場面をイメージしながら作りました。

――第25回NHK短歌全国大会で、特選一席を受賞した際はどんな気持ちでしたか?

受賞を知った時は「夢かうつつか」みたいな感じで、驚きと喜びでいっぱいでした。普段は短歌会やSNSで同世代の歌人と交流することが多いのですが、1年前に大会を見に行った際に、ご年配の方が多くいらっしゃって。それだけ長い年月をかけて短歌と向き合った人たちが評価される場所なのかなと感じていたので、「まさか自分が!」という気持ちでしたね。

特選一席は、現代短歌界を代表する著名な歌人たちが、それぞれ良いと思う短歌を1首ずつ選ぶのですが、私の歌を選んでくださった小島ゆかり先生が、私と同じく早稲田の文学部で日本文学を学ばれた方だったこともうれしかったです。

第25回NHK短歌全国大会にて授与された賞状

――受賞作を詠んだ経緯や、審査員からの講評について教えてください。

「うめ、さくら、ばら、チューリップくらいしか知らない僕の『あの花』が咲く」

お題が与えられる題詠とは異なり、自由題では自分で短歌のテーマを決めるのですが、この大会が行われる3月下旬に読んでうれしくなってもらえるような、春らしい歌を詠みたいと考えていました。

まず、初句・二句に具体的な花の名前を列挙する、というインスピレーションが湧きました。その後、「花」について考えていた時に、子どもの頃に好きだった花のことを思い出して。当時住んでいた家の庭に、名前は分からないけれど毎年春に紫色の花が咲くのが楽しみだったんです。

本大会の選者である穂村弘さんは、三十一文字(みそひともじ)しかない中で「うめ、さくら、ばら、チューリップ」を入れたこと、俵万智さんは、結句の「あの花」という言葉を評価してくださいました。「あの」などの“こそあど言葉”は、場面や心情を読者と共有するのが難しいことから短歌では使われないことが多いそうなのですが、この歌では効果的に「あの」を用いた点が評価のポイントだったそうです。

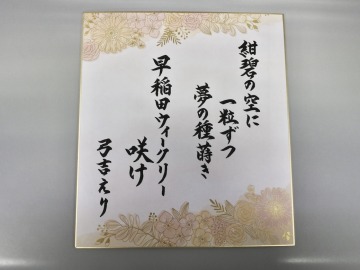

今回、『早稲田ウィークリー』をお題に読んだ短歌。早稲田ウィークリーに登場した学生や、早大生一人一人が、夢に向かって咲き誇ってほしいという思いを込めて

――文学部日本語日本文学コースではどのようなことを学びましたか?

上代から現代までの日本文学や日本語学について幅広く学びました。もともと日本語学の方に興味があってこのコースを選んだので、全ての時代の文学が必修科目だったのは大変でしたが、言葉は時代を超えてつながっているということを実感できましたし、日本語学を専攻する上でもあらゆる時代の文学の素養があることが生きて、学んで良かったと感じています。卒業論文は森山卓郎先生(文学学術院教授)にご指導いただき、穂村弘さんの歌風について研究しました。

――今後の進路や、短歌を通して叶えたい夢は何ですか?

春からは民間企業に就職するので、仕事をしながら短歌の活動を続けていくつもりです。直接的には関係のないことが短歌の種になることが多いので、社会人生活を通してたまたま出合った物事や生まれた気持ちから短歌を詠めたら良いなと思っています。これからも、私のそばに短歌があるし、短歌のそばに私がいる、という“伴走”するような気持ちで短歌と付き合っていきたいです。

夢は、自分の歌集やエッセイを商業出版することです。大学生活を振り返ると、私にとって短歌は「ビタミン」のような存在でした。三大栄養素や水分より優先度は低いかもしれないけれど、あることで確実に心が豊かになる、それが短歌の魅力だと考えています。私の作る短歌や文章が誰かのビタミンであってほしい、本を出版することで私の紡ぐ言葉をより多くの方々に届けていきたいと思っています。

――最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。

早稲田の良いところは、頑張っている人を心から応援する人が多いところだと思います。私自身、短歌に励む中で支えになったのが、サークル活動などで出会った仲間たちでした。所属していた短歌会、早稲田大学書道パフォーマンスサークル漣(さざなみ)(公認サークル)の他、早稲田祭の男祭りの友人たちと過ごす時間に何度も救われました。入学時にはまだ何も誇れるものがなかった私でしたが、短歌と、そして大切な仲間と出会えて本当に良かったです。

写真左:2021年6月、ラゾーナ川崎プラザにて。早稲田大学書道パフォーマンスサークル漣でイベントに出演した際の様子。中央が弓吉さん

写真右:2021年4月の新歓ウェルカムステージにて、男祭り2021の仲間たちと。前列右から2番目が弓吉さん

早稲田にはすごい人が沢山いて、自分ではかなわないと打ちのめされてしまうこともあると思います。でも、誰かを応援し、自分も応援してもらえる早稲田の環境は、何かを頑張りたい人には最適です。ぜひ早稲田でやりたいことに挑戦して、大学生活を謳歌してほしいと思います。

第895回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文学部 2025年3月卒業 加藤 志織

【プロフィール】

東京グレートベアーズの試合を観戦した際の一枚。伊藤吏玖選手(スポーツ科学部2024年卒)のパネルの前で

埼玉県出身。私立浦和明の星女子高等学校出身。趣味はバレーボール観戦で、好きなチームはSVリーグの「東京グレートベアーズ」。「早稲田大学出身の選手の活躍を見ていつも刺激をもらっています」と話す。大の読書好きで、尊敬する作家は川上未映子、穂村弘、村上春樹。筆名の「弓吉えり」は、村上春樹の小説『ダンス・ダンス・ダンス』(講談社)に登場する「ユミヨシさん」という人物から。