早稲田大学歴史館 非常勤専門嘱託 柳 啓明(やなぎ・ひろあき)

皆さんは八重山を知っていますか。八重山は、沖縄から南西へと進み台湾よりは少し東に位置する、石垣島などの複数の島々で構成される地域です。東京から遠く離れた土地ですが、「早稲田のゴッドファーザー」と呼ばれた人物を通じて、早稲田大学の歴史と深い関わりのある場所だと聞くと少し驚くかもしれません。

歴史館所蔵資料「早稲田大学八重山学術調査団御手富貴」

「早稲田大学八重山学術調査団御手富貴(おてふき)」と名付けられた資料が、歴史館東伏見アーカイブズに保管されています。早稲田大学八重山学術調査団とは、早稲田大学が1959年に考古学や人類学の専門家を集めて結成した調査・研究チームです。このお手拭きは、調査団が現地で調査に協力していただいた方への返礼品として使用したものだと考えられます。

御手富貴の署名

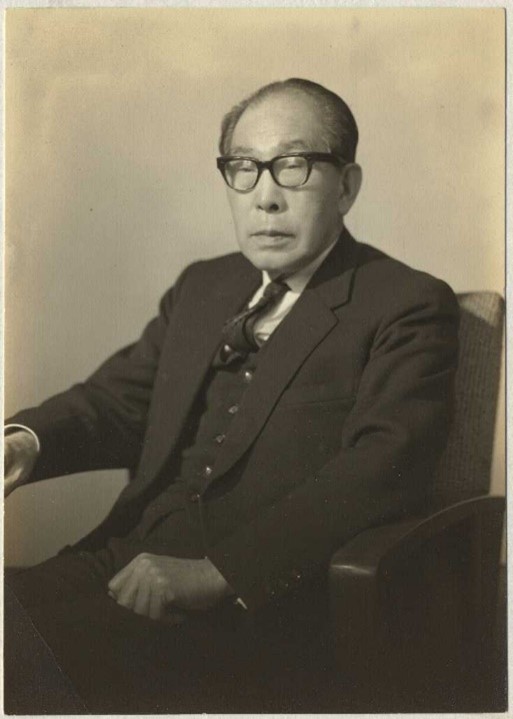

大濱信泉 歴史館所蔵資料 広報課移管写真①「大濱信泉」(1-121)

揮毫(きごう)の右側にある「信泉」の署名に注目してみてください。これは当時の早稲田大学第7代総長・大濱信泉(おおはま・のぶもと)(任期: 1954~1966年)が記したものです。しかし、そこには「総長」の肩書もなければ、名字すら書かれていません。大学事業の返礼品としては少し妙に思われますが、その背景には彼と八重山の特別な関係がありました。大濱は八重山の出身なのです。

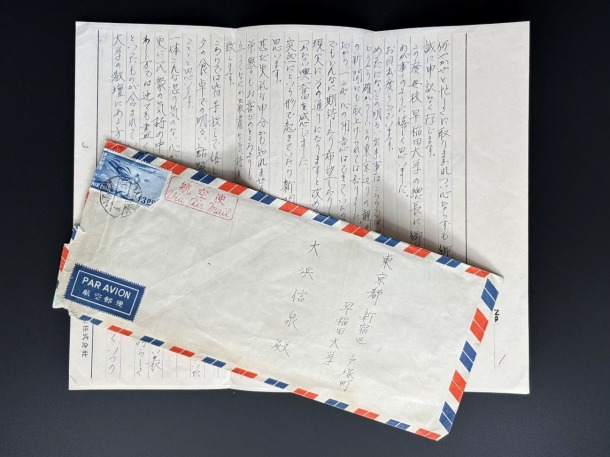

当時、沖縄は米国軍の施政下にあり、行き来するにはパスポートが必要な状態でした。1952年に発効されたサンフランシスコ講和条約で日本は主権を取り戻しましたが、沖縄などの地域は米国の施政権のもとに統治されるようになります。そんな状況下で、日本を代表する大学の総長に就任した大濱は、まさに郷土の希望となりました。特に、就任後の1955年に八重山へ帰郷した際には、熱烈な歓迎を受けています。だからこそ、「総長」「大濱」と記さずとも、「信泉」で十分伝わったのでしょう。

国際郵便で届けられた総長就任を祝う沖縄からの手紙、稲嶺一郎より。 歴史館所蔵資料 大濱信泉関係資料014(書簡 総長就任祝賀)

八重山の喜びには、大濱が戦前から東京における八重山出身者のリーダーで在り続けてきたことが背景にあります。1914年に大濱が早稲田大学に入学する頃、沖縄県出身者はかつて日本と清(しん)に両属する琉球が県に編入された経緯もあり、東京で肩身の狭い思いをしていました。そんな中、八重山出身者たちは同郷同士で集まる郷友会を作ります。大濱はその中心人物で、自宅を会場として貸し出すこともありました。

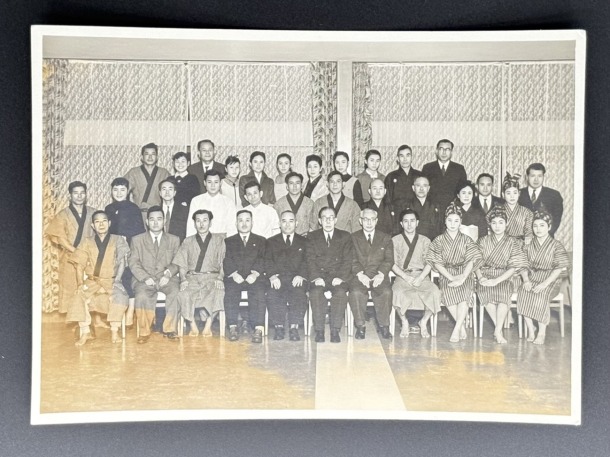

1925年、大濱が早稲田大学助教授となり欧州留学へ行くこの年、民俗学者の柳田国男が九州東部および琉球諸島の民俗を記録した『南海小記』が出版され、八重山の民俗に全国的な注目が集まります。そこに、柳田を顧問として八重山芸能団が東京で郷土舞踊の公演を行う計画が浮上しました。それまで活動を公にしていなかった郷友会は、この公演を支援するために、欧州留学から帰国した大濱を中心として正式に活動を開始します。公演は成功裏に終わり、大濱は郷友会会長に就任しました。

「八重山群島学術調査計画 原稿」 歴史館所蔵資料 大濱信泉関係資料0625

芸能団を監督として率いた郷土史家の喜舎場永珣(きしゃば・えいじゅん)、公演に参加した早稲田大学文学部学生の滝口宏は、34年後の学術調査において、案内人と調査団長として巡り合うことになります。大濱は、その後も1934年に八重山が台風に見舞われた際、義援金募集の委員長に就任し支援に尽力するなど、八重山への支援を絶やしませんでした。こうして築かれたつながりが、後に早稲田大学八重山学術調査団を生むことになるのです。

佐藤栄作総理(右手奥から2番目)らと会談する大濱信泉総理特別顧問(1965年8月)。 沖縄県公文書館所蔵 琉球政府関係写真資料 038、写真番号 010743

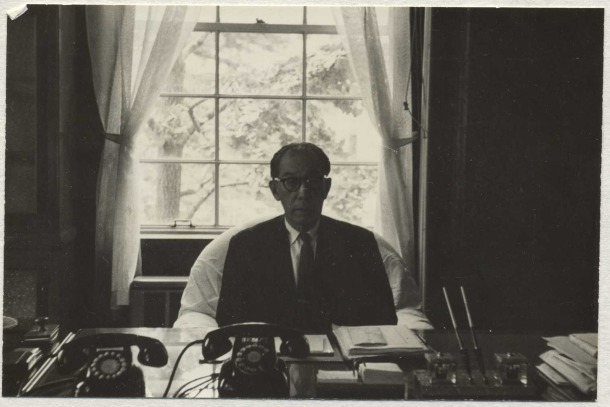

敗戦後、大濱は戦後の教育政策の策定に携わり、私学の地位向上のためにGHQと交渉するなど、日本の教育界を代表する人物になります。そして、早稲田大学総長として3期12年を務め、その間琉球からの留学生の受け皿役を自ら果たしています。総長退任後は、就任前から関わり続けていた沖縄の日本復帰問題に注力し、当時の総理大臣である佐藤栄作のブレーンとして対米復帰交渉に協力しました。

歴史館所蔵資料 広報課移管写真①「大濱信泉」(1-112)

大学の運営をしながら外部の団体や個人のさまざまな依頼を引き受け、国家間の交渉もこなし、幅広い人間関係を持つ。一見とっつきにくくも、豊かな人間味を秘めている。学内ではこうした大濱の姿を、沖縄復帰の1972年に公開された映画の主人公になぞらえて、「ゴッドファーザー」と呼ぶ人もいたそうです。大濱総長時代に沖縄からの留学生として早稲田大学に在学し、その後全国初の新聞社(沖縄タイムス)女性編集局長になったとされる由井晶子はこの表現に共感し、その包容力をもって「沖縄のゴッドファーザー」と称しました。

戦後に大隈講堂で行われた八重山舞踊公演の集合写真(1956年11月11日)。歴史館所蔵資料「大濱信泉」(広報課移管写真①)

こうした呼び名に倣えば、冒頭の手拭いは「ゴッドファーザー」が故郷に飾った「錦」といえるでしょう。「心洗」「莫眼花」の揮毫は、大濱が少なからず書き残している社会の前進を求めるメッセージに連なるもののように読めます。そんな「錦」が、早稲田大学と八重山の歴史をつないでいるのです。石垣市には大濱信泉記念館がありますので、同地へ行った際はぜひ足を運んでみてください。

大濱信泉記念館の外観。大隈講堂を模した造りとなっている(大濱信泉記念館所蔵)

〔参考文献〕

大濱信泉「社會進步と旣得權との抗爭」(『我觀』(60)より、我觀社、1928年)

大濱信泉「共同体意識の裏と表」(日本更生保護協会編『更生保護』24(5)より、日本更生保護協会、1973年)

石垣市総務部市史編集室編『石垣市史資料編 近代 7 新聞集成 4 別冊』(石垣市、1991年)

石垣市立八重山博物館編『石垣市八重山博物館50周年記念企画展 喜舎場永珣と資料』(石垣市立八重山博物館、2022年)

大浜信泉伝記編集員会編『大浜信泉』(大浜信泉伝記刊行委員会、1978年)

喜舎場永珣「東京紀行と八重山の芸術」(喜舎場英純『八重山民俗誌』下巻より、沖縄タイムス社、1977年)

喜舎場大貴(大濱信泉記念館指定管理者株式会社ハブクリエイト)編、石垣市監修『―大濱信泉生誕130周年特別展記念冊子― 信泉と復帰~世替わりの沖縄の未来発展を希う~』(琉球企画、2024年)

照屋唯志『大濱信泉』(琉球企画、2023年)

東京八重山郷友会編『八重山 ここにふるさとは生きている』(東京八重山郷友会、1975年)。

由井晶子「【回想】契約学生の頃」(早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学記要』より、早稲田大学大学史編集所、1986年)

※歴史館所蔵資料については、大濱信泉資料および滝口宏旧蔵資料を利用

栁 啓明(やなぎ・ひろあき)/早稲田大学歴史館 非常勤専門嘱託

法政大学大学院社会学研究科博士後期課程単位満期取得退学。専門は琉球・八重山の近現代史。公益財団法人政治経済研究所理事・事務局長を兼務し、大学や自治体、市民団体と連携した地域アーカイブズの構築事業などを推進している。