「もっとデータサイエンスの勉強をして、自分を高めたい」

政治経済学部 3年 町田 隼人(まちだ・はやと)

政治経済学部 3年 松田 尚大(まつだ・たかひろ)

早稲田キャンパス121号館にて、「チームたぬき」4人で。左から、佐伯さん、松田さん、町田さん、永瀬さん

データサイエンスを実践的に学ぶことができる学修機会として、2019年度から毎年開催されている早稲田大学データサイエンスコンペティション(以下、コンペ)。2024年11月で6回目となる今大会は、「早稲田大学で過ごす中で抱いた興味や問題意識へのデータ科学的アプローチ」という共通テーマの下、全22チームがそれぞれ目的や課題を設定し、分析手法や得られた知見の有効性、新規性などを競い合いました。最優秀賞に選ばれたのは、遠山祐太准教授(政治経済学術院)のゼミに所属する、佐伯玲香さん、永瀬慧さん、町田隼人さん、松田尚大さん(五十音順)の4人からなる「チームたぬき」。今回は、チームを代表して町田さんと松田さんに、最優秀賞受賞までの過程や今後の展望について聞きました。

――コンペに出場した経緯を教えてください。

町田:2023年に私が所属する遠山ゼミから先輩方の2チームがこのコンペに出場して、両チームとも入賞したんです。それもあって、今年は私たちの学年から出てみないかと遠山先生から提案があり、出場を決めました。今年は、ゼミの3年生8人が2チームに分かれて参加しました。

コンペ当日のプレゼン発表の様子。動画による事前審査および当日のポスター発表の結果、選出された7チームが会場で指名され、全チーム・観覧者の前でプレゼンをした

――遠山ゼミに入ろうと思ったきっかけは何でしたか?

松田:政治経済学部に入ると、1年生の頃からミクロ経済学やマクロ経済学といった理論を学ぶのですが、個人的にはその理論を聞いていても、「実際はどうなのだろう」と考えてしまって、あまり面白いと思うことがなかったんです。実証分析系のデータ分析をするゼミはいろいろありますが、遠山先生が専門としている、企業の経済学といわれる産業組織論に関心があり、遠山ゼミに入りたいと思いました。

町田:私も遠山先生が担当する産業組織論の授業を受講して、面白いなと思ったのが最初のきっかけでした。実証ミクロ経済学を学ぶ遠山ゼミでは、理論をデータで裏打ちする実証をしています。社会の中で本当に意味があるのかと疑問に思うような理論に対して、データを用いて実証できることにとても魅力を感じ、興味を持ちました。

写真左:2024年春学期最後のゼミでの集合写真。3、4年生全員で遠山先生のTポーズ

写真右:2024年9月、軽井沢セミナーハウスにてゼミ合宿を行った際の様子

松田:一方で、データ分析に関しては、政治経済学部やデータ科学センターが開講している授業を履修し、自ら学んでいきました。また、シミュレーションのやり方などは、実際に分析をしていく中で自分で勉強しました。

――今回受賞した発表の内容はどんなものですか?

町田:このコンペのテーマが「早稲田大学で過ごす中での関心について分析する」ことだったので、まず、普段の学生生活に関わりのあることから分析テーマにできそうなものをピックアップしました。六大学野球や油そば、商店街の活性化などいろいろなテーマが挙がる中で、オープンデータとして手に入りやすいもの、かつチームメンバーの永瀬さんがかなりの野球好きということもあり、「東京六大学野球の観客数を増加させる新ルールの提案」という分析テーマに決めました。

写真左:永瀬さんが友人と早慶戦を観に行った時の写真

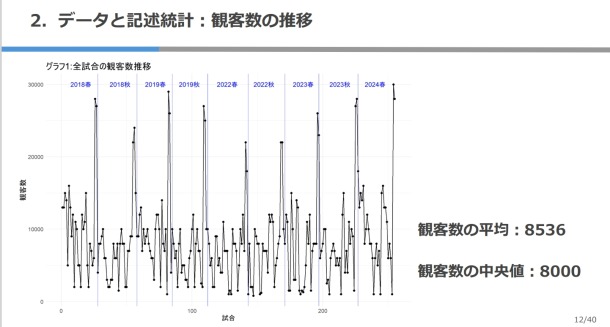

写真右:東京六大学野球観客数の2018年春~2024年春の推移。コンペのプレゼン資料より(※クリックして拡大)

松田さん

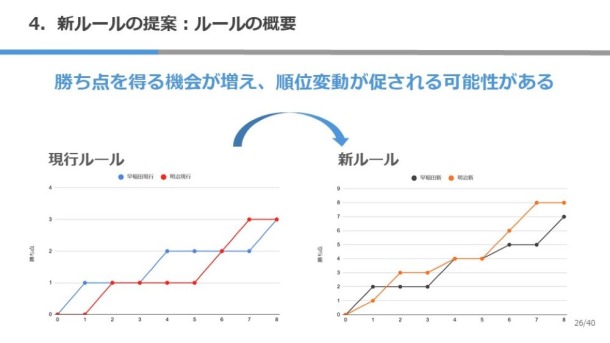

松田:目的は「現状の勝ち点ルールを改善すればもっと観客数が増えるのではないか」と設定しました。現在の勝ち点ルールは、早稲田、慶應義塾、明治、法政、東京、立教の6チームによる総当たりで、各大学との試合で先に2勝した方が勝ち点1を得るという仕組みです。そのため、勝ち点の最大値が5であることに加え、1勝しても2敗した場合、勝ち点を得ることができません。よって、勝ち点を落とすと優勝の期待値が一気に下がり、順位変動にダイナミックさがなくなってしまうことが課題なのでは、と考えました。そして、重回帰分析(※)という手法を用いて、順位変動性や優勝可能性といった要因が、どれくらい観客数に影響しているのかについて明らかにしました。

(※)回帰分析のうち、説明変数が複数あるものを指す。回帰分析とは、ある変数の変動に応じて、異なるもう一つの変数がどのように変動するかについて示すモデル。

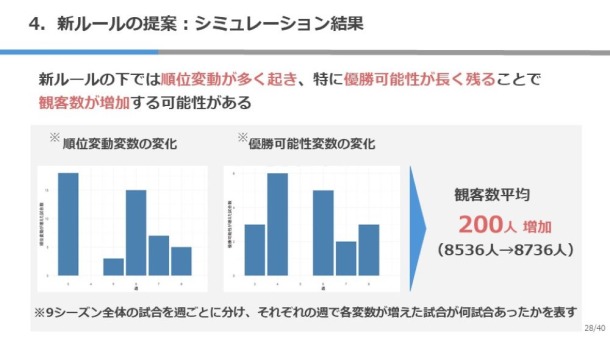

町田:私たちは1勝ごとに勝ち点1を与えるという新ルールを提案したのですが、このルールの下でシミュレーションをすると、観客数平均が200人増加することが分かりました。観客数が増えれば、収益増加や大学野球の振興につながるだけではなく、学生交流の増加や六大学を活気付け、選手の士気を高めることにもつながると期待されます。

ルール変更によって優勝可能性が長く残るとともに、勝ち点を得る機会が増えるという結果が示された。コンペのプレゼン資料より(※クリックして拡大)

――コンペに挑戦するにあたって、苦労したことはありますか?

町田さん

町田:最初に考えていた目的は新ルールの提案ではなく、どういうメカニズムで観客数が増えているのかというアバウトな内容でした。なので、各大学から神宮球場までの所要時間と観客数の関係などさまざまな観点からデータを分析しましたが、1、2カ月試行錯誤しても、なかなか面白い結果が出なくて…。どうしようかと思いゼミで相談したら、研究の初期からお世話になっていた先輩に「テーマを変えてみるのはどうか?」というアドバイスをもらい、発表1カ月前の段階で一から再スタートするか、このまま突き進むか、皆でかなり悩みましたね。 それでも、遠山先生から「粘って頑張り続けるのも一つの手だよ」と言ってもらい、最後までやりきることにしました。

その後、別の先輩が「ルールを変える」というアイデアを出してくださったので、データを集め直して、さまざまなシミュレーションの下、分析をしました。最終的には、興味深い結果を出すことができてほっとしていますし、最優秀賞を受賞できて本当に良かったです。

――最後に、今後の展望について教えてください。

町田:今まで培ってきたデータサイエンスや経済学の知識を専門的に生かしたいと思っています。現在私は、Rでデータサイエンスを行っているのですが、就職活動をしていく中で、Pythonなどの言語での機械学習による分析を行っている企業が多いと知り、社会に出て通用するレベルにはまだまだ届かないと感じました。今後は、機械学習を含めもっとデータサイエンスの勉強をして、自分のレベルを高めていきたいと思っています。

松田:自分は逆に、データサイエンティストなどの道はあまり考えていません。それよりも、データはおそらくどの企業でも扱うと思うので、自分が就いた仕事において、今まで勉強してきたデータサイエンスを生かすことができたら良いなと考えています。

取材には同チームの佐伯さん、永瀬さんも同席した

第891回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

人間科学部 2年 西村 凜花

【プロフィール】

町田隼人:埼玉県出身。早稲田大学本庄高等学院卒業。早稲田大学陸上競技同好会(公認サークル)に所属。マイブームはカフェ巡りで、高田馬場にある「cafe omotenashamoji」がお気に入り。好きなメニューは「自家製プリン(アイスのせ)」。

松田尚大:東京都出身。浅野高等学校卒業。マイブームはツイキャスで雑談生配信や、外へ行ったりする動画を見ること。生配信はその時しか見られないという臨場感があるところが好きなポイント。