I want to use what I learned in the Philippines to become a bridge between Southeast Asia and Japan.

Takumi Hiyama, 3rd year student School of Culture, Media and Society

In front of the Student Union Building, which houses the cafeteria and student club rooms on the University of the Philippines campus

"Miss na miss ko na ang Pilipinas." This means "I miss the Philippines" in Filipino, and it was a phrase I kept thinking about on the plane back to Japan.

My first encounter with the Philippines was when I participated in an international exchange program in my first year of high school, where I witnessed the seriousness of the "disparity between rich and poor" in emerging countries and felt a strong desire to "eliminate poverty from the world." After that, as I continued to study poverty and international development, I realized that I wanted to study at the University of the Philippines Diliman, which has a "Community Development Department" where I could learn about self-reliant and sustainable development assistance for people with lower socioeconomic status, and decided to study abroad for 10 months.

Classes in the Faculty of Community Development were small, with many student-centered discussions and presentations, and we also had the opportunity to go on fieldwork to gain practical learning. Among the classes I took, my favorite was the class "CD100: Philippine Society and Community Development," in which we learned about a wide range of social issues in the Philippines and considered approaches to each problem. In the final assignment, in which we visited economically disadvantaged areas as a group and conducted research, even with my poor Filipino, I was able to conduct thorough interviews based on my background knowledge, and I became close enough to the local people to celebrate Christmas with them.

Left: The main gate of the University of the Philippines Diliman. The statue standing in front with open arms is called "Oblation" and is the symbol of the university as a symbol of student power and freedom of thought.

Right: A discussion in a class at the Faculty of Community Development (the author is in the center)

Outside of my studies, I joined an on-campus student club that brought together people interested in Korean culture, and I also worked as a TA for Japanese language classes. In particular, I have fond memories of student club members hosting my birthday party at Jollibee, a famous fast food chain in the Philippines, and participating in a dance event with friends.

Left: A photo of me eating lunch with friends from student club during break time (I'm on the far left)

Right: My friend took a commemorative photo for me at my birthday party at Jollibee.

On the other hand, I often had difficulties with the differences in lifestyle compared to Japan, such as food and toilets, and understanding the Filipino language, and there were times when I thought, "I want to go back to Japan." However, each time I had such difficulties, I remembered why I decided to study abroad and faced them head on without giving up, which I think has led to my growth. Furthermore, by learning about the nature and examples of development aid in practice on the ground, it gave me the opportunity to reexamine my own thoughts. In the future, I would like to use what I have learned from studying abroad to become a bridge between my beloved Southeast Asia region and Japan, and work to be involved in resolving poverty issues.

At a beach in Subic, Luzon. The water was crystal clear and very beautiful.

Finally, when you hear the word "Philippines," many people think of Cebu Island, but there are many other attractive places in the country, such as Quezon City, which is home to the University of the Philippines and many historical buildings, and Bonifacio Global City, a beautiful cityscape on the outskirts of the capital, Manila. The Philippines is close to Japan and easy to get to, so if you have the chance, please visit!

~What surprised me when I went to the Philippines~

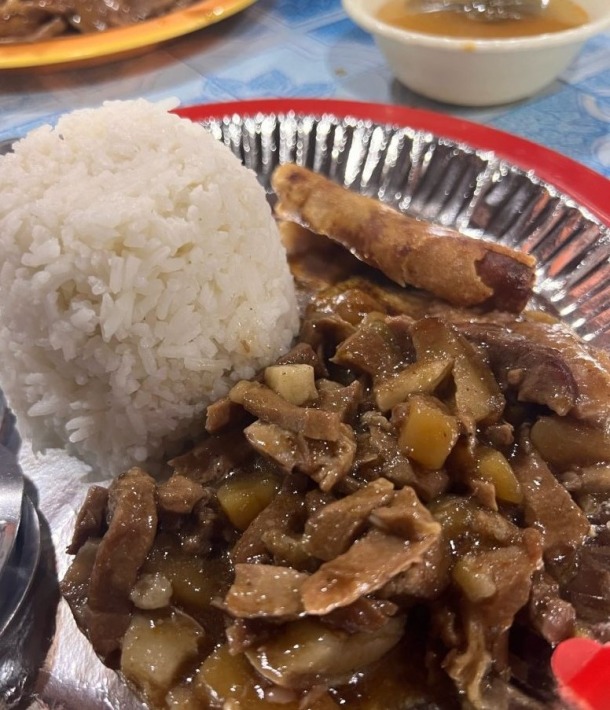

A dish from Lutong Bahay. Philippine home-style dishes "Igado (stewed pork liver)" and "Lumpia (Filipino spring rolls filled with vegetables and meat)" with rice

In fact, the Philippines is one of the world's leading rice importing countries. The food culture is similar to that of the Japanese, with white rice being the staple food, and the staple side dish and rice are placed on one plate and eaten with a fork and spoon. I ate rice and one or two side dishes of my choice almost every day at my favorite restaurant on campus called "Lutong Bahay (Home Cooking)."

At first, I couldn't help but be surprised at the difference from Japan, where fried chicken and rice are served as a set even at "Kentucky Fried Chicken" and "Jollibee." However, I soon got used to the food culture.

What is the Republic of the Philippines like?

The Republic of the Philippines is a constitutional republic located in Southeast Asia. It is made up of 7,641 islands and is surrounded by the Philippine Sea, the South China Sea, and the Celebes Sea. The capital is Manila on the island of Luzon. It has a population of about 110 million (as of 2023) and an area of about 300,000 square kilometers. The official languages are Filipino and English. The time difference is -1 hour compared to Japan. The climate is hot and humid most of the year, and tourism is thriving, centered on resorts such as Cebu and Boracay.

![[Save version] Map of the four main campuses](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/2025/09/17cb2975123fc5103172ef60bd98608d-610x458.jpg)